標題

標題

內容

廣東省作家協會主席謝有順:歷史文脈的賡續不只是“數字化保鮮”

更新時間:2025-05-27 作者:劉漢能來源:南方+

“歷史文脈不是固化的文化標本,而是構建城市文明的重要變量。”5月26日,中山大學中文系教授、廣東省作家協會主席謝有順在2025文化強國建設高峰論壇主論壇上發言,他指出,全球超過80%的GDP產生于城市,最先進的生產力工具也誕生于城市,城市從未像今天這樣成為文明巨變的核心引擎。

歷史文脈要進入日常生活

“歷史文脈不僅指古建筑和博物館,更多綿延在人類的日常生活之中。”謝有順指出,將歷史文脈嵌入現代人的日常生活和生命體驗,引導大眾與其深度對話,才能讓大家理解傳統,并參與到傳統的新變之中。

然而,在數字文明與工業文明交匯的今天,如何存續文化根脈、重構精神坐標?

謝有順認為,對歷史文脈的賡續不是對古老文化的簡單“數字化保鮮”,而是要通過現代技術手段實現文化基因的轉化和再生。

他舉例,通過全息投影,河南洛陽應天門遺址有了新的展現;借助數字技術,長沙湘繡的千年針法復現;幾百年前的景德鎮元青花紋樣,也蝶化為夜間造景的流光溢彩。

“虛實融合的新形式,讓傳統文化在虛擬世界中綻放出新光彩,實現了時空跨越。”謝有順指出,這種符號、技術和敘事三者之間的相互作用,有效推動了傳統文化的創新與傳播,是構建城市文明的重要變量。

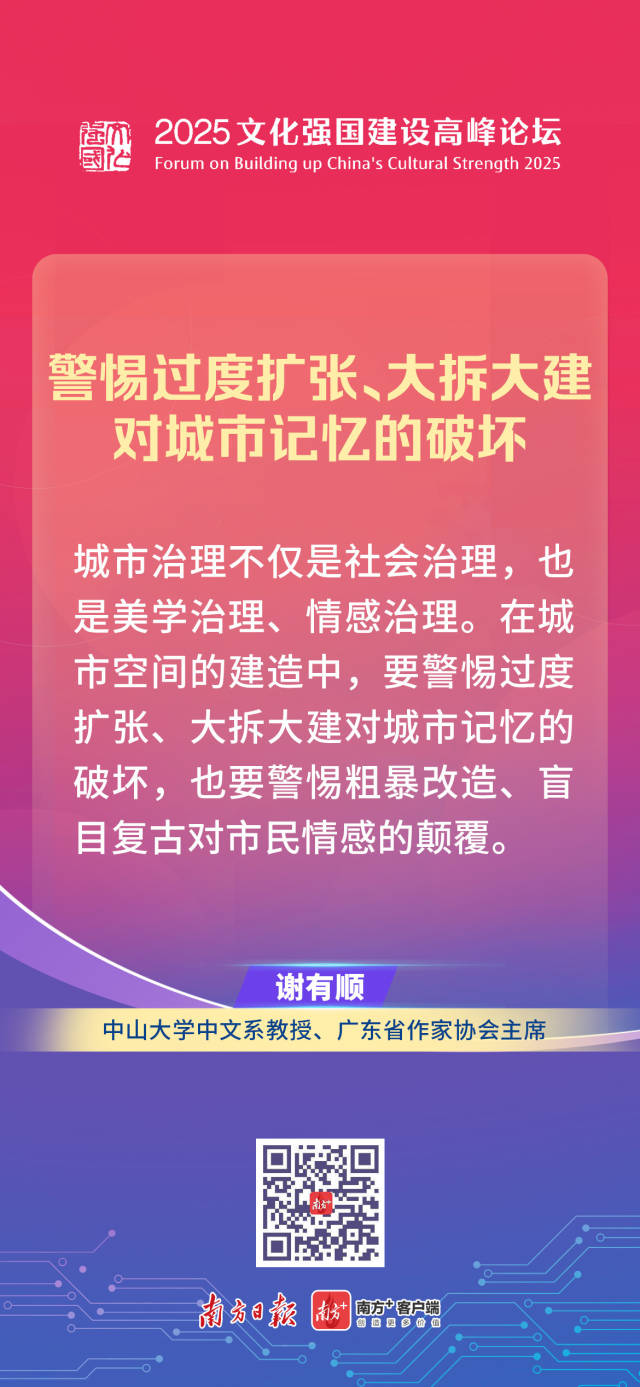

城市治理警惕過度擴張、大拆大建

“城市治理不僅是社會治理,也是美學治理、情感治理。”謝有順說,城市治理既要彰顯它的沉淀與變遷,也要呈現它的豐富多樣。

比如,名人故居不僅是歷史建筑,更是名人故事、生活和精神的涵養地;紀念場所不僅是歷史印記,也要激發情感認同。

如今,城市正成為越來越多人的“家”,而家的核心是記憶和情感。如何讓記憶與情感參與城市空間的建造,是保護城市文脈的重要方式。

謝有順認為,在城市空間的建造中,要警惕過度擴張、大拆大建對城市記憶的破壞,也要警惕粗暴改造、盲目復古對市民情感的顛覆。

“能把空間、時間、記憶和感情勾連在一起的,唯有城市文脈。”謝有順指出,抓住記憶、情感這兩根紐帶,能創生一種歷史空間、文化空間、生活空間并存的城市生態,進而實現文脈、人脈、城脈的內在統一。

開拓“城市作為文明容器”的新命題

不同時期的建筑、不同年代的故事、不同樣態的文化、不同習性的人群,共同匯聚于一個城市空間,構成了多樣化的文明生態。

與此同時,它們如何共存成為亟須解決的問題。

“城市作為文明容器,終極目標是文明共生。”謝有順舉例,廣州永慶坊改造項目,保留了社區的原有肌理和社會網絡,并通過修繕老舊建筑、引入新興業態,激發了社區經濟活力。正是這種城市實踐,培育了文化“在地”的內生動力。

在全球文明史的視野下,西方曾提出“城市作為增長機器”的理論。

“而中國的城市實踐正在開拓‘城市作為文明容器’的新命題。”謝有順說,中國城市發展不僅關注經濟增長,更注重文化傳承、社會和諧與生態保護,讓歷史文脈浸潤日常生活。

“在全球城市化困于效率與公平的撕裂時,中國實踐要為人類文明提供一種嶄新的城市范式。”謝有順認為,中國所倡導的“構建人類命運共同體”,既守護文明根脈的數字主權,又向世界開放共生接口,為實現“創造人類文明新形態”的宏大愿景提供路徑。