標題

標題

內容

陳南先 | 一部寫得很雋永的小說集

——讀南翔《洛杉磯的藍花楹》

更新時間:2025-04-15 來源:人民網+

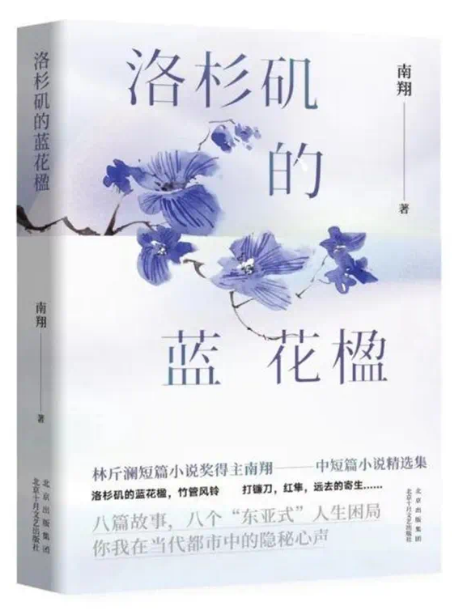

深圳特區報首席記者焦子宇在《南翔新作?洛杉磯的藍花楹?深圳首發》一文中報道:2024年3月9日下午,全國新書首發中心舉辦南翔《洛杉磯的藍花楹》新書首發暨讀者見面會,南翔現身深圳書城中心城分享新書創作。

南翔的中短篇小說集《洛杉磯的藍花楹》所收入的八篇小說,先后為《新華文摘》《小說選刊》《小說月報》《長江文藝好小說》《思南文學選刊》等刊轉載,收入多種文學年選,我都陸續讀過。近日,筆者又重讀了一遍北京十月文藝出版社出版的這部小說集,我覺得很有感觸,以下將談談我的閱讀感受。

一

小說集中的《打鐮刀》探討了一個嚴肅的文化問題:隨著農業生產方式的變化,帶來的是一種文明的衰落。一群年輕男女都來幫張鐵匠生火打鐵,打鐮刀的現場成為了一個村子里少有的后生男女聚會的熱鬧場景。彬彬收獲愛情的驚喜給寂靜山村里帶來了一抹亮色。面對上萬把新打出來的鐮刀,做裝置藝術的劉教授的用意與張鐵匠、魏老伯的辛勞南轅北轍,結局悲喜交加,充滿藝術的張力。

《老藥工和他的女兒》這篇中篇小說所刻畫的中藥炮制的非遺傳人熊炳根,精通傳統手工,技藝精湛。以小金為代表的“新新人類”卻崇尚現代工藝,并采取商業化模式運營銷售。二者的沖突富有戲劇效果而令人回味。

《海釣》中的老客夫婦逃離都市、移居深圳大鵬半島,寫作、編輯與垂釣,過著恬靜、自足的歸園田居生活,小說探討了現代化進程中人與人、人與自然、人與社會以及人與自身如何和諧共生的時代命題。小說同時展現了繁鬧大都市僻靜的一隅——深圳大鵬半島的民俗風情。

《遙遠的初戀》苦澀而又溫馨。初戀既是“我”年輕時的伙伴水根那段還未結果便夭折的愛情,也是水根對根雕藝術夢想的“遙遠的堅持”。

《竹管風鈴》中從內地南來,滿身才華卻又生活窘迫的富陽,得到了大學同窗大寶與玲瓏夫妻無微不至的幫助與關懷。他倆為病痛中的富陽尋找養老院所遭遇的難題,真實地反映了當下中國城市養老這一迫切的社會問題。愛情與友情在當下的交織呈現,余音繚繞。

《紅隼》入選2023年度中國生態小說榜單。小說以一只受傷的紅隼為線索,通過對鷹隼一家三口在陽臺上的生活觀察,映射“自閉癥”兒童豌豆一家的微妙演化。作者一系列以動物命名的小說,將自然生態、社會生態與家庭生態問題融為一爐,開創了生態小說的新路徑。

《遠去的寄生》通過表哥寄生艱窘的往事,凸顯了一段不堪回首的艱難歲月。表哥寄生是姑父唯一的兒子,他初中畢業以后入伍,在部隊他不小心打爛了一尊寶像,部隊讓他提前退伍,這在當時已算是寬大處理了。然而,退伍以后寄生感到前途渺茫,于是他就神秘失蹤了。

與小說集同名的中篇小說《洛杉磯的藍花楹》是集子中唯一的異域題材,小說娓娓講述了一個東西文化碰撞中的情感故事。帶著念小學的兒子秋生來洛杉磯南加州大學做訪問學者的深圳大學向老師,訪學期間,偶遇古巴裔(二分之一中國血統)的美國籍貨車司機洛斯爾,由于蹭車進而蹭出了情感的火花。一段跨國的戀情,折射了文化的沖突,亦體現了人性的幽微。

小說集封面書腰上寫道:“林斤瀾短篇小說獎得主南翔中短篇小說精選集,八篇故事,八個‘東亞式’人生困局,你我在當代都市中的隱秘心聲”。這是對這部小說集的精當概括。

二

非遺是南翔寫作的一個重要話題。《遙遠的初戀》寫到了水根的根雕藝術。《海釣》中也寫到了深圳大鵬島上的非遺。筆者不禁聯想到南翔的非虛構作品《手上春秋——中國手藝人》,此書2023年2月,獲得第八屆中華優秀出版物獎;2020年,此書先后獲得第八屆“書香昆明”全國十大好書、深圳第20屆讀書月十大好書榮譽稱號。《手上春秋》中有一篇寫非遺傳人《藥師黃文鴻》,與小說集中《老藥工和他的女兒》題材一樣。此前他發表過《曹鐵匠的小剪刀》,也是關注鐵匠的手藝傳承問題,與小說集中的《打鐮刀》題材相同。

南翔對動物與人的關系也十分關注。他寫過一系列有影響的以動物為主要對象的小說,如《果蝠》《消失的養蜂人》《玄鳳》《珊瑚裸尾鼠》《老桂家的魚》《哭泣的白鸛》《烏鴉》等。人類與動物之間如何和諧相處,這一直是南翔關注的話題之一。

《海釣》中,老客釣到一條大魚。但是令人預料不到的是,蒼鷺低飛,這次它們不是朝著大魚,而是朝著釣者老客飛來,它們分別啄食釣竿,釣線,那架勢不像是要吃魚,卻是要救魚。老客得到了明白無誤的信息,于是決定放棄這只鳥們要救的大魚。在回家的路上,“他問副駕上的兵兵(一條英俊的黑黃相間的羅威納犬,年滿五歲):你是汪星人,直覺比我好啊,你告訴我:鳥為什么要救魚,鳥不是喜歡食魚的嗎?莫非它們之間有過一次生死契約?還是出自某種神秘的本能?兵兵臉上,是一層更深的茫然”。筆者不由得想起《老人與海》這篇小說名作。“從生態文學批評視角看,《老人與海》不僅展現了人與自然的沖突,以及這種沖突給人類所帶來的生存悲劇,同時也表達了海明威對極端人類中心主義的批判,以及對人與自然和諧共生的向往” (江曉悅:《從生態文學批評的視角看海明威的小說<老人與海>》)。在“釣魚與放魚”之間,老客做出了自己的抉擇。雖然“空手回家了,老客心里不是失落,卻是裊裊升起的欣慰”。

《紅隼》通過一“自閉癥”患兒對紅隼這種猛禽的觀察和近距離的接觸,使得這位行走遲、言語遲,表情也不豐富,被歸到“星星的孩子”一類的豌豆有了質的變化。小說結尾的時候,母親發現了兒子的最新畫作:一只大鳥嘴里銜著一只蟲子,另一只大鳥在一旁側臉看著它。嘴里銜著蟲子的大鳥,右翅挓挲著,旁邊寫了五個字:爸爸喂孩子。“爸爸喂孩子”似乎也是患兒在呼喚自己在逃避責任的父親。筆者非常欣賞南翔在自序中寫的幾句話:“一味的張揚生態意識并非小說之長,聚焦疾患與人性或曰情感主題也顯得過于單一,將兩者糅合,找到一個一加一大于二的主旨,這是我近年寫作的一個擇向(南翔:《如何把小說寫得雋永——<洛杉磯的藍花楹>自序》)。”可以說,這就是南翔的高明之處。

三

這八篇中短篇小說幾乎與深圳都密切相關。

《洛杉磯的藍花楹》的女主人公是來自深圳大學歷史系副教授向老師,此次申請來南加州做一年訪問學者,時間緊,沒有獲取彼國的基金資助,國內的深圳也只能發給她基本工資,加上其他開銷,看得見的“損失”接近20萬。不過去美國做訪問學者,最明顯的收益則是她兒子的英語成績大幅躍升,不出三個月,秋生的口語水平超過了深圳大學的英語專業大一學生。深大每年五月一號之后游泳館開放,向老師她每周必去兩次,直到十月秋涼。她偶遇的美國籍貨車司機洛斯爾,其祖先是臺山人,曾回老家省親,多次來到深圳。

《遙遠的初戀》也寫到了深圳,三年前,水根被“我”邀請來深圳,參觀了一個拓荒牛的木雕展。后來“我”又請他來深圳南山區參加一個“非遺會客廳”活動。中秋前,“非遺會客廳”開幕式在南頭古城的簡閱書吧二樓舉行,市區兩級的“非遺”管理者來了不少,其它的是剪影、鋸琴、滿繡等“非遺”傳人,再便是社區居民、讀者及游客。活動結束以后,水根帶來的根雕作品,也被收藏愛好者當場收購。

《竹管風鈴》里,滿腹才華,一表人才的富陽,在內地當老師,他讓許多妙齡女子為之傾倒。為了逃避一個女生的熱烈追求,他匆忙辭職,一路輾轉,最后落腳深圳。由于不合流俗,富陽過得很艱難。幸虧他的生計得到了大學同學大寶和他太太玲瓏的關照。富陽患腦梗被送去醫院治療,出院以后被送去養老院“愛晚園”都是大寶夫婦一手打理的。

《海釣》里四十出頭的老客夫婦在大鵬村熱心村民老羅的帶領下,夫婦倆逐一見識了大鵬民俗,光是歌詠類,就有山歌、仙歌、漁歌、嫁歌……更有一些好吃的,如瀨仔粉、大米餅、葵涌茶果……還有張長妹的非遺食品年糕與海膽粽。

《老藥工和他的女兒》里熊藥工和他的女兒夢芳受朋友邀請來到深圳,“本草坊”的傳統中藥手工炮制方法,與小金“杏林坊”用“南山釜”等新型藥釜工具大規模快速炮制藥材的方法,二者之間的沖突不可和解,最后驚動了警察。深圳有一句深入人心的口號:時間就是金錢,效率就是生命。但反過來說,歲月悠久、慢火細功夫也是金錢——這對傳統中藥的生產和炮制特別適用。而小金認為,在深圳就是一坨生鐵也可以打磨得銀光燦爛。

《紅隼》的故事發生在深圳,兩個月前,一對紅隼夫妻選擇了深圳坂田一“自閉癥”患兒豌豆家里陽臺上一只廢棄的花盆,作為它倆生蛋、抱雛的溫床。小說以兩只紅隼(其中一只雄鳥還受了傷)引出精彩的故事。

深圳特區報記者焦子宇說:“南翔教授是活躍在當代文壇的知名作家,也是深圳文學的代表性作家之一。全書故事多以深圳城鄉為背景,關注境遇各異的普通人,映射出當代城鄉生活,意在通過表現多種文化的碰撞之中,探尋人類的內心秘境與精神歸途。”深處粵港澳大灣區的深圳躋身于我國一線城市,深圳的文學事業也得到了蓬勃發展。自1998年南下特區,加盟深圳大學以來,南翔的文學創作一直關注著腳下這方熱土,他是大灣區名副其實的“熱情書寫者”。

結語

南翔的小說精選集《洛杉磯的藍花楹》集思想性、知識性、趣味性于一爐,很值得讀者反復咀嚼。《海釣》關于釣魚的知識就蠻有意思的。釣魚,分岸釣和船釣。甩稈有上投、斜投和側投的區別,還有坐投、跪投、單臂投等多種方式。小說《紅隼》中有對這種猛禽的知識介紹。《老藥工和他的女兒》有許多中藥知識,如伏龍肝的介紹,有對中藥炮制方法潤一潤、蒸一蒸、炒一炒的工序的展示,熊藥工對中藥炮制工藝講究精細、精心、精到,這讓人嘆為觀止。中藥材炮制方法分類很多,如凈制法、切制法、炒法、炙法、煅法……這里面又可以細分,譬如一個炙法,就分酒炙、醋炙、鹽炙、姜炙、蜜炙、特殊輔料炙……這樣的中藥知識介紹讓人大開眼界。南翔不愧是教授作家,他的小說是真正的“學人小說”。眾所周知,玫瑰象征著愛情,康乃馨象征著母愛,而藍花楹的花語是什么呢?筆者閱讀《洛杉磯的藍花楹》這篇小說的時候,特地借助了一下網絡。據360百科的介紹:藍花楹,系紫葳科落葉喬木,高達15米。原產南美洲巴西,近年來中國引種栽培供觀賞。藍花楹是觀賞、觀葉、觀花樹種,熱帶、暖亞熱帶地區廣泛栽作行道樹,具有觀賞與經濟價值。它代表寧靜、深遠、憂郁,還有在絕望中等待愛情等含義。原來藍花楹的花語是向老師和洛斯兒這對異國戀人感情無疾而終的象征!

南翔的小說故事性和可讀性強。《藥工和他的女兒》中“杏林坊”的燈牌廣告被小金雇人砸爛了。小金居然惡人先告狀,報警了。接下來警察對熊藥工、夢芳、作家風益、報案者小金四人分別進行了調查問詢。小說此處寫得抽絲剝繭,邏輯性極強,真像是福爾摩斯探案藝術的現場展示。《遠去的寄生》里,姑父臨終前喘息著叫喊:“快,快去!快去拿一個給寄生,晚了就來不及了!”“我”以為他這是譫妄。姑父遺體的告別儀式結束以后,大家去到他生前在郊區購置的寄生齋看看,他們在地下室看到驚人的一幕:環壁都是木架,木架上放滿了大大小小的石膏寶像,半身的,全身的,站立的,跨步的,全是。失蹤的寄生是父親永遠的牽掛,大大小小的石膏寶像是父親在默默地、也是注定徒勞地為兒子贖罪。

在當代作家中,就語言風格而言,筆者最欣賞兩位,一位是汪曾祺先生,一位就是南翔教授。南翔用詞精準,很有個人特色。在《海釣》中,老羅說老客可以起竿子了,于是“一尾銀亮的掙扎躍然而起,很快從空中蕩至船上”,這個句子有動作、有畫面、有色彩,給人極為深刻的印象。在《打鐮刀》里,劉教授向別人介紹說,美術老師也各有不同,“有攻油畫,有喜國畫,有做雕塑,有搞版畫……”他自己以前學的是水彩,“后來油畫與國畫并舉,工筆與寫意同伴;再后來著眼于各種視覺藝術的打通,平面和立體齊來,裝置和行為聯手。”在這個段落中,“攻”“喜”“做”“搞”等單音節動詞的使用,準確而富有變化。“油畫與國畫并舉,工筆與寫意同伴”“平面和立體齊來,裝置和行為聯手”等對偶句式的使用,整齊劃一,搖曳多姿。筆者還發現在這部小說精選里,南翔使用了許多俗語、諺語、歇后語等,比如“瞌睡送來枕頭,恰好!”“絲瓜瓤對南瓜心,不投緣”“鴨子煮爛了,還剩一張嘴硬!”“老鼠看王八——對得上眼”“送把梳子給和尚——看走眼了”“猴子戴眼鏡——假裝斯文”“針尖上落芝麻——難啊!”“用一床被單洗臉——大大方方”“矮腳蹬高過了桌子——沒大沒小”……這樣的用語符合小說的具體人物、具體情境,很有生活情味。這些詞語的使用,也體現了學者南翔教授可愛的一面。

南翔在小說集自序中說:“如何把小說寫得雋永,這是每一個有志于將小說寫好的作者的追求。”筆者認為,《洛杉磯的藍花楹》就是南翔寫得很雋永的一部小說集。

作者介紹

陳南先,文學博士,廣東技術師范大學/廣州理工學院教授。中國作家協會會員、中國文藝評論家協會會員。