標題

標題

內容

打工詩歌四十年“蝶變”

更新時間:2025-03-24 作者:張一文來源:羊城晚報

2月25日,“勞動者的星辰:打工文學回顧展”在廣東省博物館開幕,打工詩歌再一次走入公眾視野。改革開放后,一大批年輕人,離開家鄉,去遠方打工,在打工的路上堅持寫詩,用詩歌反映打工者的喜怒哀樂,書寫了最初的“詩與遠方”,給當代中國文壇留下了眾多打工題材的詩歌。?

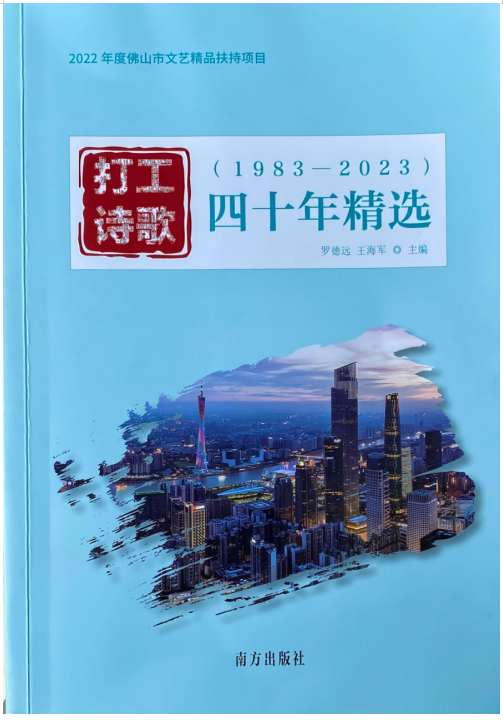

由羅德遠、王海軍主編出版的《打工詩歌四十年精選(1983-2023)》一書,選編了1983年以來各個時期289名打工詩人共計508首作品,為深入理解中國當代文學變遷與打工群體的心靈史,開啟了一扇詩意之窗。?

早期的打工詩歌起步于“感而發,察而錄”。打工生活固然艱辛,詩人在日常勞作中深刻感受到這種生活狀態,內心產生強烈的情感沖動,不免有感而發。他們憑借敏銳的觀察,察覺到周圍工友的情緒變化、車間廠房的環境氛圍等細節,并把這些記錄在詩歌中,充滿了生活氣息和真實情感,為打工詩歌奠定了現實主義文學的基調。?

隨著時間的推移,新世紀的打工詩歌進入“鑒而明,思而作”階段。打工群體發生了變化,80后乃至90后成為打工群體的主力軍。他們受惠于1999年開始的大學擴招,一般都有大學文憑,對詩歌的創作與欣賞產生了更高的追求,開始借鑒不同的文學風格技巧,對打工生活進行全面深入的審視。他們不再局限于簡單描述,而是思考這種生活背后的社會意義、人性價值等,在思想深度和藝術技巧上都有明顯提升。例如,書中選了曹啟正的詩《我在工廠里認識世界》,詩中寫到作者的工作是組裝咖啡機:“我要打緊每一顆螺絲釘/我知道它們一旦出了國/就會有一個好聽的名字/中國制造”,詩中體現出一種積極向上、認真負責的主人翁態度,這與早期打工詩歌中常見的對打工生活的抱怨、訴苦等情緒形成了鮮明的對比。?

進入新媒體時代,打工詩歌發展到“悟而創,傳而揚”階段,達到了新的高度。詩人在對打工生活深刻感“悟”的基礎上進行大膽“創”新,他們能夠將這些優秀的作品通過網絡有效“傳揚”,讓更多人了解打工社會的全景,分享打工詩歌的美好。?

該書所選詩歌,不少作品在《人民文學》《詩刊》等主流文學刊物發表過,或在“中國詩歌網”、抖音、B站、小紅書等新媒體上廣泛傳播。289名入選本書的作者中,就有十幾個人的作品在《人民文學》刊登。?

讀罷該書,不禁讓人感嘆:“詩和遠方”值得追求,打工詩歌已然成熟。經過四十年蝶變,從早期的“記憶”到如今的“技藝”,打工詩歌不僅記錄了打工者的生活變遷,更反映了中國社會的發展步伐。

(張一文,江西余干人,文學博士,中國小說學會會員,中國散文學會會員,中國林業生態作家協會會員,廣東省作家協會會員,廣東省文藝評論家協會會員,江西省文藝評論家協會會員,上饒師范學院文學與新聞傳播學院副教授)