標題

標題

內容

又來了DeepSeek,人類寫作會被取代嗎?

更新時間:2025-02-10 來源:羊城晚報?羊城派

乙巳蛇年啟幕之際,東方上演“驚蟄”一幕。中國人工智能企業深度求索(DeepSeek)以其開源模型 DeepSeek-R1 在全球掀起熱潮,引發廣泛關注。

幾秒鐘“寫”一首詩、一分鐘“寫”出有板有眼的論文、幾分鐘續寫《紅樓夢》后四十回??不少網友在社交媒體上爭相分享DeepSeek的初體驗,驚嘆于該軟件的響應速度和強大能力。

年逾七旬的魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛也關注到了DeepSeek。他通過喂語料詞“訓導 ”Deep Seek“寫”出與魯迅有關的一首七律古體詩和兩首現代詩,并且通過一款A音樂制作軟件將其中一首現代詩譜成民謠歌曲,發在小范圍朋友圈,有人聽后認為已達春晚水平。

這些似乎無所不能且快捷的Al平臺,會對人類寫作這種創造性活動產生怎樣的影響?

為此,羊城晚報記者采訪了多位作家、詩人和學者,從創作深度、應用范圍和社會文化影響等方面進行探討——

?中國人工智能企業深度求索(DeepSeek)

1、DeepSeek“寫”的詩水平如何?

新歲初陽照故林,炬火重燃赤子心。

敢以清思澆野草,還將銳筆續吶喊。

千帆破浪潮頭立,一脈抽芽浪里尋。

守土拓荒肩并重,燃燈播火夜同深。

春風又綠江南岸,再請先生拭劍吟。

這是今年除夕夜,周令飛突發奇想,讓 DeepSeek“代寫”一首七律新年賀詩。他希望 AI以“野草”“吶喊”等意象呼應數字時代,以“守土拓荒”彰顯使命,并化用王安石名句,“邀請”魯迅共鑒文化新章。

接著,周令飛又以相同要求,以《火種與春天的契約》為題讓 DeepSeek “寫”一首現代詩,結果同樣令他感到意外和驚喜。

索性他以《炬火的新紀元》為題,讓 DeepSeek“寫”一首100行以上的現代詩,要求分為六個樂章和一個終章,每個樂章都有不同的現代科技意象,比如直播、VR、區塊鏈,并與魯迅的作品和精神結合,表達文化傳承與創新。經過幾次“訓導”和修正,方得終章。

周令飛對AI的發展速度感到驚訝,認為它們的“創作”水平了得,但仍有提升空間,比如,情感不足,語詞堆砌;所作歌曲雖是成品,幾乎達到了上春晚的水平,但也還沒到可以眾口傳唱的程度。

“以那首賀新歲七律為例,我最多給它打60分。”在中山大學中文系教授彭玉平看來,DeepSeek在信息的搜集整合上表現突出,也具有一定的語言組織和表達能力,但局限于事實層面的程式性寫作,無法觸及復雜的情感及主題。“魯迅的主流精神不僅僅在于《吶喊》和《野草》,這些詩歌體現不出主流以外的精神層次,只是一種普泛化的呈現。”

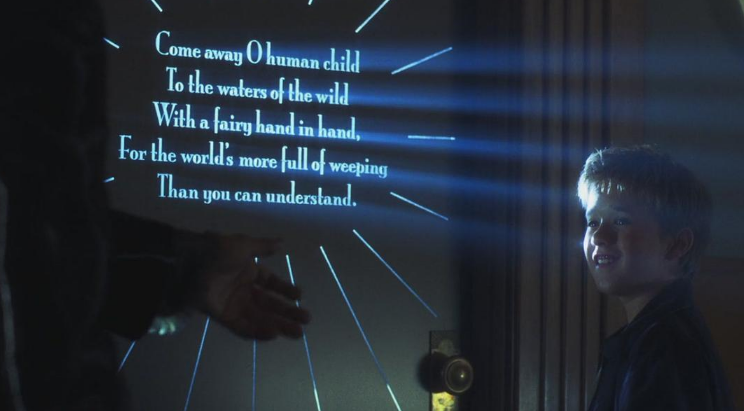

?電影《人工智能》(Artificial Intelligence)劇照

2、AI寫出來的網文好不好看?

2月5日,閱文集團宣布旗下的作家輔助創作產品“作家助手”已集成獨立部署的DeepSeek-R1大模型。這是Deep Seek首次在網文領域的應用,標志著網文創作進入一個更加高效智能的時代。

“可以看到,AI 在寫作中的應用范國大大擴展。不僅用于生成短篇故事和詩歌,還被用于網文寫作、劇本寫作和廣告文案寫作等。”廣東省作家協會副主席、廣東省網絡作家協會主席林俊敏表示,網絡作家群體對于 AI技術具有靈敏嗅覺,在 AI技術剛興起時就有不少人嘗試“投喂”“試驗”生成網絡小說,但這些作品始終流量平平、無法上榜。

“AI寫出來的網文不好看,它們很難勾起大多數讀者的閱讀欲望,哪怕經過表意式的學習和訓練,它們依然無法勝任劇情寫作。”據林俊敏觀察,此前使用 AI輔助創作的主要是中腰部作家,他們的作品質量較為穩定,但缺乏突破性的創新或高關注度的話題性內容,屬于更高階AI的DeepSeek或能成為他們潤色文章、尋找靈感的有力助手。

“這個時代需要更多的趣味,需要更多‘游于藝’的精神。尤其作為一個人文學者,必須時刻警惕寫作的程式化,警惕文學的娛樂化與碎片化。”彭玉平說。

但在林俊敏看來,“怎么用”比“用在哪里”更值得思考。

DeepSeek能夠清晰地展示思考鏈路,但這并沒有從根本上降低AI對操控者的要求。“作家自身的審美、見識和文學索養形響者 AI最終生成的結果,作家和AI各自發揮優勢,才能擺脫效據依賴,創造出既有深度又有創新性的作品。”林俊敏說。

未來,AI可能衍生出“人機共創”的交互式小說、根掘讀者反饋實時調整故事等的動態敘事等新的文學體裁和寫作方式。這也意味著“文字生產者”需要轉向“內容策展人”,利用 AI分析整合數據,從而挖掘隱藏故事,專注于內容架構和價值觀把控。

紀錄片《我們需要談談》(AI We Need To Talk About A.I.)劇照

3、寫作為了什么?

有人因AI創作的高效與高能,驚呼人類以寫作為代表的精神創造性活動將被全面取代。

彭玉平對此則持謹慎態度,他表示,現階段由 AI生成的“寫作”消解了讀者作為閱讀主體的個性化體認,難以取代文學家或人文學者。“AI可以寫出春天花團錦簇的場景,但在特定作者或者讀者看來,可能花開得越燦爛,內心越悲涼,AI寫不出這種感覺。”

“AI無法‘在場’,它生成的文本都是抽象的詞語組合,沒有現場細節和環境氛圍。”中國詩歌學會會長楊克表示,現階段DeepSeek所體現的“深度”更多是知識性而非智慧性的。“文學創作往往源于個人的生活經歷和情感體驗,從這種角度上說,AI生成文本的過程更接近公文寫作,而不能被嚴格定義為‘文學創作’。”

正是工具理性和人文價值的張力,構成了AI與“寫作”在社會文化層面持續互動的動力。或許,人類的表達欲與存在關懷從未改變,只是在 AI技術賦能下,這些內在需求得以更加自由地展現,釋放出前所未有的文化創造力。

楊克同時也認為,AI技術可能會以超越人類想象的速度發展,至少在目前看來,已經對傳統文藝創作模式帶來沖擊甚至挑戰。

AI寫作早已經超越了一般水準的寫作,尤其是它們還可以經由“訓導”或自我“學習”,在短時間內迅速提升寫作質量,工作起來“不知疲倦”“不厭其煩〞“任勞任怨”,可以在幾分鐘內甚至幾秒鐘內按照指令不斷地生成文本。所以,那些缺乏創意、偷懶耍滑出工不出力者的工作最容易被取代。

而這也倒逼到人類精神性創作的根本問題:寫作為了什么?

如果只是為了滿足平均水平消費者的要求,或者是一些程式化的機械工作,那么,AI無疑已經可以勝任。只有當人類的創意是出于內心的觸動、感動,是喜怒哀樂內在抒發的必然,是一個需要親自體驗的過程時,寫作就像人類的呼吸一樣,是包括AI在內的所有外在的一切無法替代的。

?紀錄片《我們需要談談》(AI We Need To Talk About A.I.)劇照

4、AI生成作品的版權歸誰?

自2022年以來,以ChatGPT、豆包為代表的多模態生成式AI被切實用于寫作輔助,逐漸滲透到內容生產的各個領域。

DeepSeek的橫空出世之所以如同一石激起干層浪,除了“可能是個國運級別的科技成果”,也在于其影響遠超出了技術層面,觸及社會和文化的深層次,也引發了一些前所未有的問題。

比如,AI生成作品的版權歸屬問題就是受關注的焦點之一。AI融合不同文化元素生成的“雜交文本”沖擊了現有的版權制度,帶來文學評價體系的失序。

在2024年舉辦的第170屆日本芥川獎的頒獎典禮上,33 歲的作家九段理江公開透露,自己的獲獎作品《東京都同情塔》利用 AI輔助寫作,小說中約有5%的句子“逐字引用”了AI生成的文本。

該事件一度引發熱議,更有部分學者提出,當 AI 寫的小說開始得文學大獎,人類文化的評價標準是否需要重構?未來 AI 如果要求自己的參與版權,那將會出現怎樣的局面?

無論技術如何發展,無論前路會遭遇多少問題,人類都不可能停止探索發展的腳步,也不可能放棄主體性的精神追求,這是人類之所以為人類的可貴之處。

楊克認為,不管人機共創的邊界如何變化,被保留下來的只能是那些具有主體性、藝術性的內容,不僅是文學創作,也包括音樂、影視動畫、游戲創作,等等。

因此,創作者們應更專注于技術無法復制的領域,比如個體生命的痛感體驗、對存在意義的終極追問。