標題

標題

內容

作家陳繼明首次透露“野心”:讓中國氣質貫穿作品始終

更新時間:2024-11-04 作者:路艷霞來源:北京日報

回憶創作過往,陳繼明感慨萬千。

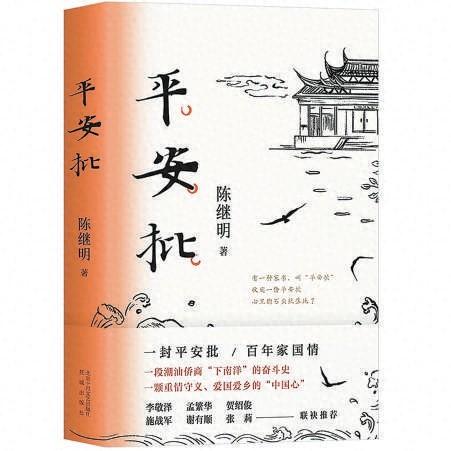

批,在閩南語中是“信”的意思。平安批,即平安信。《平安批》在國內首次以長篇小說的形式,書寫獨特的僑批文化。小說以平安批為媒,融入百年世事變遷,寫出了一方人重情守義、愛國愛鄉的“中國心”。

這部作品2021年由北京十月文藝出版社、花城出版社出版,2022年獲得中宣部“五個一工程”獎。回首五年前的創作故事,作家陳繼明依舊感慨萬千,激情滿懷。

熱騰騰的生活現場

2019年10月,陳繼明到廣東汕頭市委宣傳部掛職,隨身“攜帶”廣東省作協的創作任務。

陳繼明1982年開始創作,這次要完成的創作任務卻是一次全新挑戰。和很多年輕作家一樣,陳繼明早年的寫作具有先鋒色彩,搞過不少文學實驗,但這次要將一線生活與文學創作直接掛鉤,對他而言還很新鮮。“題材完全是陌生的,要聊天,要做田野調查,要閱讀大量資料。”

回顧2019年的潮汕時光,重溫那些熱騰騰的生活現場,陳繼明用“驚心動魄”來形容。

那一年,他捕捉著、洞察著周遭的一切,他坐出租車被司機稱為“說普通話的人”,熱絡的聊天就此展開;他滿大街尋找平日愛喝的綠茶,很費勁,只因潮汕人酷愛紅茶,終于找到了一家賣綠茶的店鋪,和店主的緣分延續至今;他流連在清晨的潮汕街頭,在店鋪操持買賣的不少都是孩子,潮汕人歷來有經商傳統,這是大人有意讓孩子從小鍛煉;他在古玩店淘得一件“僑批”,收信人為“陳佛昌”,字跡很漂亮,信件已殘缺;他在一大堆資料里與“平安批”相遇,這個詞在當地完全沒人使用,人們通常只說番批、僑批,而他如獲至寶,創作故事從此展開;他采訪多次的一位老奶奶講述了馬六甲的生動故事,十天前老人家的孫子說,奶奶仙逝了……那些細碎的創作記憶,如今依舊鮮活生動。

隨時隨地看,隨時隨地聽,隨時隨地記,那一年,陳繼明在本子、手機、電腦里記下的田野調查記錄,足有六萬余字。他說:“如果不是扎扎實實去現場,如果不和當地人深交,書里很多內容都不會有。”也正因如此,孥仔、姿娘、番畔、痟番客……這些曾經陌生的事物和名稱,在陳繼明筆下變得溫暖親切,好像他早就熟悉。

“我們離開故鄉,離開熱火朝天的生活時間長了,自己覺得生活經驗是夠的,但其實是一種假象。對寫作長篇小說來說,的確需要作者勇敢地走出書齋,花大功夫到生活中去。”陳繼明說,這是創作《平安批》給他留下的一筆寶貴資產。

工業結構的啟發

堅持洋為中用、開拓創新,做到中西合璧、融會貫通,文藝作品才能有更豐富的表達和更厚重的力量,這是陳繼明寫作《平安批》的另一個重要收獲。

《平安批》歷時10個月寫就,對陳繼明而言,其間遭遇的困難前所未有。他直言,難在如何準確還原當時語境,難在正統文言、潮汕方言和書信文體的有機融合,難在如何把握主人公鄭夢梅這個小知識分子的身份,難在如何將書信內容和故事內容自然無痕地勾連起來。

翻開《平安批》一書,文學評論家劉大先坦言自己受到震撼,他認為《平安批》一方面保留了類似于舊史書的命運感,另一方面文本體現出的美學色彩獨具特色,情節比較淡化,主觀抒情色彩非常濃郁。同時,在強烈抒情的同時,又客觀而理性地述說僑批的歷史并且進行分析。

陳繼明則揭秘說,“其實,我很長時間都找不到結構,后來偶然看見一種工業結構——集散式結構。它的主要特點是,有一個主機和若干分機,分機可能在遠離主機的地方,用一根線和主機相聯系。”陳繼明說,他受到啟發,最終確定《平安批》的“主機”是僑批或是開批局的鄭夢梅,“分機”是鄭夢梅的家族事務和個人境況、鄭夢梅家里的女人們、抗戰時期的鄭夢梅父子……陳繼明說,“在傳統小說里,主要是作家在說話。但在現代小說里,結構中不同的結構體是對話關系,或者說是互文關系。”他坦言,《平安批》有向西方文學學習的明顯痕跡。

陳繼明還回憶,當寫到潮汕人的家鄉觀念時,他幾乎把中國人寫離愁別緒的詩詞都仔細閱讀過,“寫潮汕,我也在思索、回答一個問題,中國知識分子為什么如此熱衷于寫離愁別緒。”當這些思索零零散散地出現在小說各個“角落”中,雅趣、意蘊暗自生長。在陳繼明看來,“做出這種寫作選擇,正是想表達某種小說化的東西,這也是西方文學對我的潛在影響。我希望將自己從西方文學里獲取的營養,融化在中國故事中。”

明晰堅定的創作方向

文藝作品要彰顯信仰之美、崇高之美,弘揚中國精神,凝聚中國力量。陳繼明坦言,自己的創作方向從未如此明晰,自己的前行腳步從未如此堅定。

陳繼明出生在甘肅天水,老家門口就是絲綢之路的一條便道,他小時候常常見到蒙古族人、回族人成群結隊地走過,那樣的場面,自然而然地讓他對民族、對歷史、對世界,充滿了無限的探究熱情。

從《平安批》出發,陳繼明新作《敦煌》同樣也是呈現中外文化交匯地帶的題材。他以過人的藝術膽魄書寫敦煌獨有的顏色、虛空、天地,更寫了敦煌的憂傷、慈悲、博大,作品富有濃郁的邊地氣息,兼具歷史的和美學的、民族的和人性的、知識的和趣味的特征。陳繼明說,寫《敦煌》沒有野心,只想進入敦煌,看一看在神性無比彰顯的時候,人是怎么生活的。

在陳繼明看來,潮汕人也好,敦煌人也好,都是或主動或被動地吸收了許多外來文化,他們在歷史夾縫中求生存,付出了許多沉重代價。“書寫歷史,呈現歷史深處那些內在的、流動的人與文化的復雜關系,這是我這幾年的興趣,這也是作家的任務。”

陳繼明接下來將完成一部長篇小說,與《平安批》《敦煌》構成完整的“三部曲”。他說,讓中國氣質在他的作品中貫穿始終是他的野心,“這個野心我之前從未說過”。