標題

標題

內(nèi)容

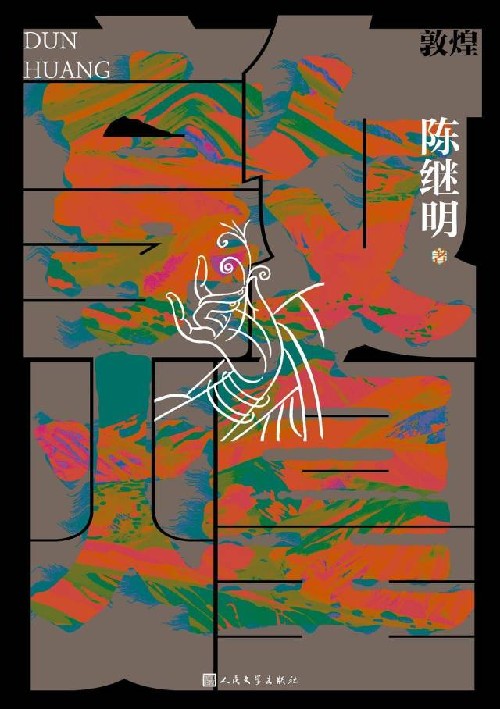

繪出盛唐氣象!陳繼明長篇小說《敦煌》在京發(fā)布

更新時間:2024-10-21 作者:戴雪晴來源:南方+

近日,廣東省作協(xié)副主席陳繼明長篇小說《敦煌》發(fā)布會于北京圖書大廈舉辦。

《敦煌》以初唐時期為時間背景,以李世民的御用畫師為主人公,書寫凡人開窟、宮廷畫師造像的故事,以瓜州、沙州為空間背景,書寫吐谷渾人與漢人的民族融合,并以貫穿古今的歷史為人間道場,書寫人心滿壁風動、天衣飛揚,富有濃郁西部氣息。作品兼具歷史的和美學的、民族的和人性的,知識的和趣味的特征。

兩個“不寫”與兩個“要寫”

人民文學出版社社長臧永清在致辭中表示,陳繼明是書寫敦煌非常合適的人選,他在小說中體現(xiàn)出詩人般的激情和研究者般的精確,小說也因此顯得豐沛精彩、扎實厚重。

陳繼明介紹,早在七年前,長篇小說《七步鎮(zhèn)》在人民文學出版社出版后,他就在責編付如初的建議下,開始考慮書寫敦煌。其間,他不斷思考、搜集大量史料,之后用一年寫作,一年修改。初稿完成后,責編給他提出1000多處修改意見,之后兩個人不斷打磨,終于在一種“如夢如幻”的狀態(tài)中完成了這部長篇作品。

在陳繼明看來,關于敦煌,最難處理的就是虛與實的關系,實體和象征的關系,他定下兩個“不寫”——不直接寫藏經(jīng)洞的故事,不把敦煌當作圖騰來寫。他想寫出一個新的敦煌,“想站在敦煌對面打量她,然后起一個自己的空中樓閣,看看敦煌的形成過程,莫高窟的形成過程。”

“我覺得是人照亮了敦煌,而不是相反。”陳繼明定下了兩點“要寫”,其一,要寫人。敦煌是人的世界,沒有人就沒有敦煌;其二,要好好寫一寫動物。在他筆下,馬、駱駝等動物都不被看作人的工具,而是成為小說的角色,和人“平起平坐”。

四條線索書寫敦煌氣魄

對話環(huán)節(jié)中,中國作協(xié)副主席、書記處書記邱華棟,中國社會科學院民族文學研究所研究員劉大先,北京大學中國語言文學系預聘副教授、研究員叢治辰從敦煌講到《敦煌》,從題材價值、文化意義、寫作藝術以及歷史感和當下性等方面進行探討。

“《敦煌》故事好看,人物鮮活。它創(chuàng)造了獨一無二的敘述語調(diào)。”邱華棟表示,該書最打動他的地方,是把唐代生活寫成當代生活,貫通古今。因此,這既是一部歷史小說,也是一部當代小說,靠非凡的想象力把讀者帶回距離現(xiàn)在一千多年的歷史空間里。

劉大先則從文本出發(fā),闡釋了小說中四條線索和兩個時空,以及日記、考古文獻、佛經(jīng)等多文體的運用。尤其是當代線索的出現(xiàn),讓小說具有了“元小說”的色彩。

劉大先認為,《敦煌》準確捕捉了敦煌的包容性,因而寫出了“古今無不同,人情不相遠”“人我無不同、皆有悲欣感”,由此讓人體會敦煌文化中蘊含的歷史真相。

叢治辰以書中人物的一句對話“既然刀子已經(jīng)放下,就拿好鋤頭吧”,指出以吐谷渾為代表的游牧國家,在遷徙和求生中的變化。“歷史就這樣上演了事與愿違的悲喜劇,不同民族也在各種具體的歷史情境下開始交融共生。正如書中所說,民族的發(fā)展經(jīng)歷過修補重建,你中有我、我中有你。這正是民族融合的真相,也是文明發(fā)展的真相。”

邱華棟也指出,《敦煌》之所以能成為一部具有大氣象、大格局的優(yōu)秀作品,就是因為作家深沉的歷史感和深刻的文明思考。

付如初則坦言,敦煌既是時間的產(chǎn)物,也是時間的見證。甚至象征了時間本身。“陳繼明的小說寫出了其中種種層次和韻味,讓人品咂不盡、解讀不盡。”

付如初介紹,最初這部小說的名字想要叫“敦煌顏色”,后來幾經(jīng)商量,確定為《敦煌》。陳繼明說,不怕和井上靖做對比。敦煌也不該只有一個樣子。