標題

標題

內容

張培忠同志在“詩文書畫——劉斯奮藝文七十年綜合展”開幕式上的致辭

更新時間:2024-09-27 來源:廣東作家網

在“詩文書畫——劉斯奮藝文七十年綜合展”開幕式上的致辭

(2024年9月26日)

張培忠

在隆重慶祝中華人民共和國成立75周年、澳門回歸25周年的喜慶日子里,由省委宣傳部、省文聯、省作協聯合主辦的“詩文書畫——劉斯奮藝文七十年綜合展”開幕式今天在這里隆重舉行,這是深入學習貫徹習近平文化思想的重要舉措,是認真貫徹落實省委十三屆五次全會精神的具體行動,是全省文藝界歡欣鼓舞的一項喜事盛事!借此機會,我謹代表廣東省作家協會向成就斐然、德藝雙馨的劉斯奮先生表示熱烈的祝賀和崇高的敬意!向蒞臨指導的各位領導和各位嘉賓表示熱烈的歡迎!向長期以來關心支持廣東文學事業繁榮發展的上級部門和社會各界表示衷心的感謝!

劉斯奮先生是中國當代杰出的作家、藝術家、學者。先生的藝文生涯是新時期、新時代廣東文藝發展的一個生動縮影,在全省乃至全國的文學和藝術領域書寫了絢爛篇章,產生了廣泛影響。我們舉辦劉斯奮藝文生涯七十周年系列活動,總結其藝文成就和創作規律,梳理其師承關系和學術脈絡,探討其創作道路和心路歷程,非常必要,正當其時,有利于造就更多名家大家,有利于推動廣東文藝高質量發展,有利于構建中國式現代化文藝話語體系,必將激勵全省文藝工作者以先生為榜樣,勇攀文藝高峰。

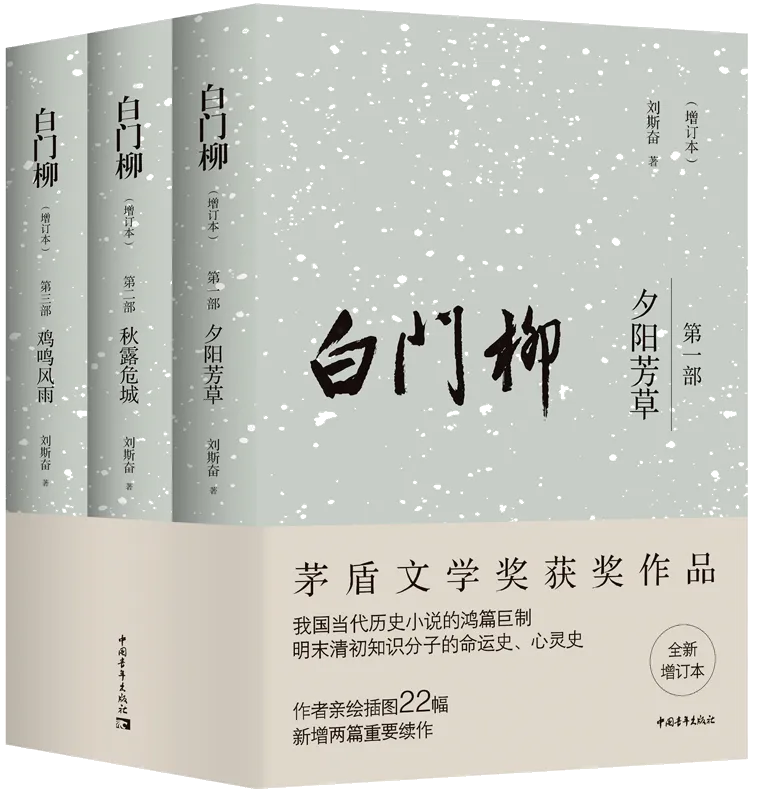

劉斯奮先生執著耕耘、追求卓越,是文藝創作的楷模。先生由編選“嶺南三大家”,隱以抗“江左三家”觸發靈感,積十六年之功鍥而不舍創作長篇歷史小說《白門柳》,成功塑造了錢謙益、柳如是、冒辟疆、董小宛、黃宗羲等一大批鮮明而飽滿的人物形象,深刻揭示了明清易代的社會變革和人世滄桑,達到了歷史真實和藝術真實的完美統一,是展示中華民族生生不息艱難前行的偉大史詩,也是百年中國文學的重要收獲!榮獲第四屆茅盾文學獎,是廣東迄今為止唯一獲此殊榮的作品。先生一出手就是經典,為全省廣大文藝工作者作出了最好的示范。

劉斯奮先生心無旁騖、皓首窮經,是進德修業的榜樣。先生幼承庭訓,家學淵源,少懷大志,刻苦向學,身在廟堂,心在藝文,出入經典,陶镕古今,游于六藝,孜孜矻矻,無日無之,終成大家。先生有扎實的實學根基,曾專注于古典詩文的整理、選編、箋注、出版和推介,打下了深厚的學問功底。先生又有強烈的問題意識,在與名家大家的論辯、爭鳴和對話中磨礪自己、提高自己、豐富自己、發展自己。從格物致知到創新創造、從盛世傳統到朝陽文化、從三教合流到四學融通,從文化自信到文化自覺,先生從少年到青年,從中年到老年,一直在路上,拼盡全部的精力和智慧,不斷實現嶺南文化的創造性轉化與創新性發展。

劉斯奮先生藝海求新、勇于探索,是兼通諸藝的典范。先生將自己的書房取名蝠堂,大有深意,更是一種人生追求。他呼吁要走出鴉片戰爭陰影,重建中華美學自信,因此,總有一條創新的狗追趕著他,讓他永不停歇,勇于探索。在文學創作、學術研究、書法繪畫、影視改編等等,先生的藝文疆域不斷拓展,審美理想日臻完善。2015年,先生榮獲廣東省第二屆文藝終身成就獎。先生曾說道:“藝術就是作者與受眾之間的一場精神之戀。而相戀的最高境界,就是一切盡在不言中。”諸藝兼通,大美不言,這是先生的境界,也是先生的福報。

“春風試上粵王臺,錦繡山河四面開。”南粵春風,山河錦繡,庾信文章,老而更成。祝福劉斯奮先生藝文之樹常青,身體健康!祝愿廣東文藝事業后繼有人,繁榮昌盛!

謝謝大家!