標題

標題

內容

張培忠:廣東文學館面向港澳臺僑 文學館是文學發展的孵化器及發動機

更新時間:2024-05-28 來源:香港文匯報

香港文學館今日正式開館,喜迎八方文學之士,共享香港文學發展新時刻。就在本月1日,集廣東文學館、廣東美術館、廣東省非物質文化遺產館于一體的白鵝潭大灣區藝術中心正式啟用,并向公眾開放。狀如巨輪的大灣區藝術中心,被民眾稱贊似嶺南文化精華的文化巨輪。受邀來港參加香港文學館開館儀式前夕,廣東省作協黨組書記、專職副主席張培忠在接受香港文匯報專訪時表示,以商貿經濟為主、寸土寸金的香港,迎來了屬于自己的文學館,這極具代表意義。他表示,香港文學館和廣東文學館,都應成為文學創造的新發動機,成為新的文學生產力的催生地和孵化器。

青少年結伴參觀廣東文學館

一個地標性場館對大灣區文學發展的意義何在?在廣東文學館5樓的鵝潭夜話展板位前坐下,就著整面江景玻璃落地窗,看雙江交匯,對岸的白天鵝賓館依然氣派。關于文學館的話題,自然就從鵝潭夜話開始。張培忠稱,鵝潭夜話要打造成為廣東文學館的品牌活動,兩周一次。開館至今,鵝潭夜話已舉辦過三次作家對談活動,線上線下市民齊參與。在線10萬+的互動熱潮,也讓這一新生的文學品牌活動打出了首波名氣。

張培忠分享對廣東文學館發展的期盼

成為好書新書文化活動的首發站

在白鵝潭夜話,就著城市繁華處的壯闊江景,聊著和文學相關的話題。江河有聲息,想象也旖旎。文學的創作,需要土壤,也離不開氛圍的制造。張培忠表示,除為當下的文學界做一檔有影響力的談話節目之外,也要能成為好書、新書及重要文化活動的首發站。

好的公共建筑,最終是服務大眾。文學館是市民的公共空間,供給文學、培育良好的文學生態,做這件事不僅要熱愛文學,也要有清晰的規劃和部署。張培忠熱情導覽廣東文學館的七大功能和七個展廳,收藏、展覽、教育、研究、交流、傳播、創意的功能之下,分別開設古代展覽廳、近代展覽廳、現代展覽廳、當代展覽廳、魯迅家展覽廳、港澳臺展覽廳、臨時展廳。

張培忠也會關心每日入館客流。周末約3000人到訪,工作日2000多人預約入館。民眾的心向往之和熱情到來,令張培忠開懷。“要把它建設成為嶺南文化的聚集地、市民休閑的目的地、灣區交流的會客廳。”他表示,作為一個公共文化空間,廣東文學館需要承擔這樣的凝聚功能。此外,文學館要積極面向港澳臺僑的功能,也是一早就在建設大綱內。

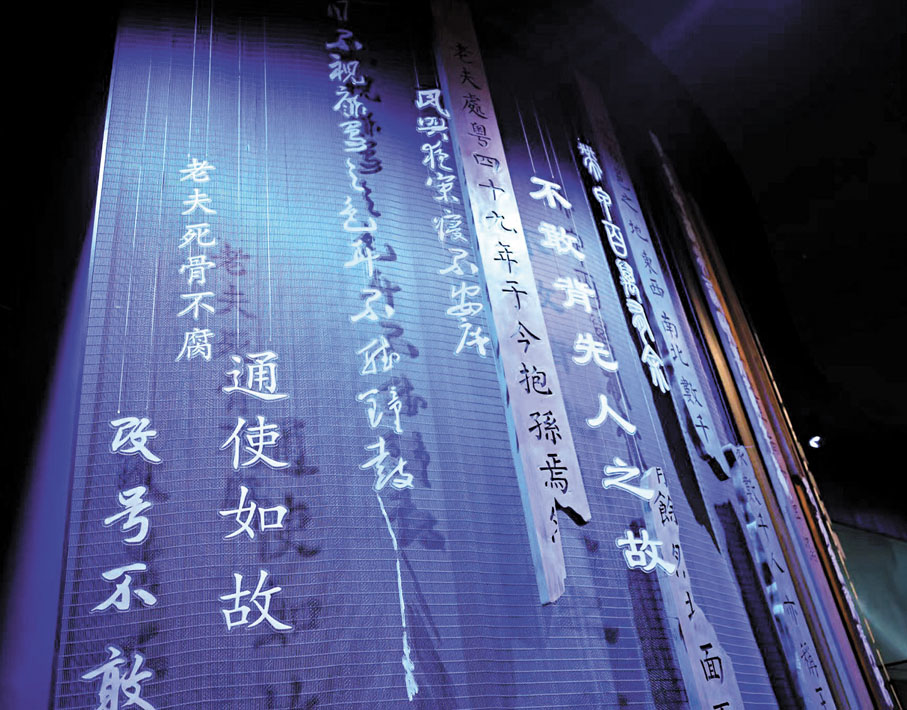

廣東文學館內布展細節

《香岙逢賈胡》記載中西交往史

“廣東文學館的地緣優勢、人員優勢,語言相親,必然決定了港澳臺僑在廣東文學館的一席之地。”在張培忠看來,港澳文學源于祖國的母體,起步于香港的報刊,在整個商業的發展和時代的大潮中,香港文學隨之發展;澳門地方雖小,卻也留下了濃墨重彩的一筆。湯顯祖被貶廣東徐聞時路過廣州,還專程去了一趟澳門(1591年)。他看到的,都是來往之商船,以及在內地聞所未聞、見所未見的奇珍異寶,這讓他大開眼界,也在澳門留下了四首詩作。其中,《香岙逢賈胡》一詩寫道:“不住田園不樹桑,婀娜衣錦下云檣。明珠海上傳星氣,白玉河邊看月光。”這首詩也成了最早的澳門文學及記載澳門中西交往的歷史文獻。

張培忠認為,該詩全面體現了港澳文學中的海洋性、商業性、市民性、開放性和包容性等特色。他也吐露,這首詩在廣東文學館建設之初,就帶來了最強的啟發:廣東文學館既展示廣東文學,也要展示港澳臺僑文學。它是題中應有之義,不是硬塞。

回到廣東文學館的當下和未來,張培忠直指其獨特性在于其三位一體的建設,即:集廣東文學館、廣東文學院、作品雜志社三平臺來建設廣東文學館。文學館當下已收集了嶺南兩千多年來歷代及現在最好的文學精品,并有主題地集中展示;廣東文學院也將一并成為文學創作的主力軍,除了提供較為老牌的雜志作品發表平臺,同時也是一個集聚資源的平臺,需要積極主動融合更多新思想、新資源,成為文學創作的新發動機。

魯迅家展覽廳的《兩地書》裝置很受市民喜愛

計劃三年免費扶持20部作品出版

如何令廣東文學、灣區文學擁有新氣象?張培忠透露,準備用三年時間征集港澳作家作品,通過1年5部以上、3年約20部作品的節奏,培育并免費出版一批港澳作家的作品。

張培忠還分享了他和香港青年作家葛亮的故事。他夸贊了葛亮的文學素養和創作特點。他與葛亮在最初選題時,就有了深層次的交流與探討。對于港澳有影響力的作家,張培忠表示,接下來也可以納入廣東省青年作家百人方陣。這意味著入選的港澳作者不僅能獲名家扶持創作,得到一定的經費,也能通過自己的協作,一起打通和構建大灣區文學培育創作的優良體系。后續,港澳作家作品專刊,香港培訓、采風活動都會一一落實……張培忠信心滿滿地說,希望廣東文學館可以從出版、創作,到展覽、宣傳,全方位推動港澳作家的文學創作。

廣東文學館也在探索建立全球作家駐校制度。張培忠認為,邀請海外名作家,特別是諾貝爾文學獎作家,赴大灣區內廣東的高校住校,時間或從一個月到半年不等,這樣的人文交流,也能讓全世界的經典文學作品更好地被理解和翻譯。而中國的故事,也需要從源頭做一些推動,匯聚海外的優秀筆力更好地認識中國。

鵝潭夜話成為廣東文學館新造的對話品牌活動

文學創作要回到打動普通人

張培忠也想藉機刷新一下外界對主旋律文學創作的陳見或偏見。他指,反映社會真善美的事情,本就應該成為社會的一個主旋律。因此,香港作家不需糾結或迷茫,主旋律的故事并不只是關于內地的政策和管理等。

他舉例,近期話題很熱的作家李娟,她的散文集《我的阿勒泰》被改編成影視劇,令大眾對遠在新疆的阿勒泰產生向往。廣東花城出版社早年慧眼識珠,出版了李娟的許多作品,這也創造了出版業界的一段佳話。“歸根到底,文學創作還是要回到普通人,最終能打動普通人的,才是好作品。”張培忠回到一個讀者的心態說,香港作家完全可以去寫一些香港普通市民的故事。例如,在面對生活困境時,一個普通香港人會如何去克服困難、實現自我成長。去挖掘普通人生活中的閃光點,也是書寫時代好作品的重要組成。

“成為作家,要有恒心和定力,要有十年磨一劍寫一部偉大作品、一部好作品的抱負。”張培忠寄語年輕的創作者們,更呼吁大灣區的青年文學愛好者積極投身創作,去記錄、看見和書寫大灣區的這片熱土上形形色色的人物。