標題

標題

內容

“他鄉”如何成為“我城”?許子東、穆欣欣、張培忠開講“鵝潭夜話”

更新時間:2024-05-02 來源:南方+

5月1日晚,恰逢廣東文學館正式面向公眾開放,第二場“鵝潭夜話”隨之拉開序幕。這檔文學直播對談節目由廣東文學館采用“線上+線下”的方式傾力打造。

香港大學中文學院榮譽教授、華東師范大學紫江講座教授許子東,中國作家協會會員、澳門文化界聯合總會副會長兼作家專委會主任穆欣欣,廣東省作家協會黨組書記、專職副主席張培忠齊聚一堂,以“他鄉—我城—灣區敘事”為主題展開對談。活動由《作品》雜志社總編輯王十月主持。

活動現場。

本土意識增強,促使“他鄉”成為“我城”

“‘他鄉—我城—灣區敘事’這個主題,是我個人經歷的生動寫照。”活動現場,許子東坦言,20年前他初抵香港,這座城市對他來說是不折不扣的“他鄉”。隨著時間的推移,香港逐漸變成了他熟悉的“我城”。在近年來建設粵港澳大灣區的時代背景下,香港文學融入粵港澳大灣區文學發展,也由此擁有了更廣闊的創作視野。

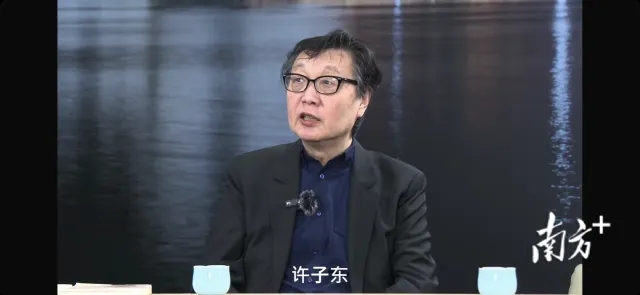

香港大學中文學院榮譽教授、華東師范大學紫江講座教授許子東。

許子東介紹,在從“他鄉”到“我城”的敘事中,香港作家西西在1975年發表的《我城》,是其中一個重要的轉折點。“當時本土意識開始變得很強烈。《我城》影響了很多讀者,是談到香港文學時繞不開的經典之作。”

“澳門文學是粵港澳大灣區文學的一分子,可謂同根同源,同聲同氣。”穆欣欣表示,在談論澳門文學發展史時,不能把它置于孤立的語境中,而需要將其與嶺南文化、中原文化聯系起來。許多年來,不少澳門作家將這座移民城市視作“跨文化的場域”與“他鄉”,他們用大量的筆墨描摹故園,筆底有綿延不絕的鄉愁。在澳門人口中,有95%都是華人,并以廣東人居多。1999年,隨著澳門回歸祖國,澳門作家的本土意識也逐漸增強,寫出了更多與本地相關的作品。

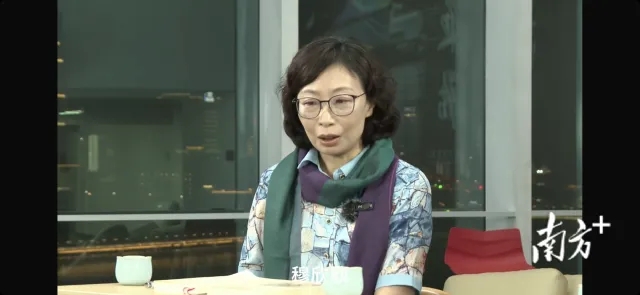

中國作家協會會員、澳門文化界聯合總會副會長兼作家專委會主任穆欣欣。

“澳門文學的發展,離不開澳門報刊的副刊。”穆欣欣補充,澳門報刊是澳門作家發表作品的重要陣地。澳門作家大多是業余作家,因為報刊篇幅有限,他們必須拉近與讀者的距離,寫出生活化的文章。“這種寫作逐漸培養了澳門作家的一個正確的創作觀念,心中要時時刻刻裝著讀者。”

《報文帝書》是最好的“灣區敘事”

張培忠認為,在廣東文學發展史中,南越國首任國王趙佗寫給漢文帝的《報文帝書》,堪稱“嶺南史上第一文”,是“最好的灣區敘事”。兩千多年前,他從河北真定來到嶺南,便是一段將“他鄉”變成“我城”的壯闊歷程。后來趙佗歸漢,是因為他“心有中原”。“文化在其中發揮了重要作用。而文學的力量,在于培根鑄魂。它能提供向心力,對于精神的鑄造作用是不容小覷的。”

廣東省作家協會黨組書記、專職副主席張培忠。

張培忠介紹,在歷史長河中,韓愈、蘇軾、湯顯祖等多位文學大家都曾在嶺南工作生活,為后人留下了彪炳史冊的佳作名篇。“‘日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人’便是蘇軾的名句。而湯顯祖筆下的‘明珠海上傳星氣,白玉河邊看月光’,不僅勾勒了當下的灣區景色,還能用來概括嶺南文學海洋性、商業性、市民性、開放性、包容性兼具的特征。”

談及粵港澳大灣區文學的未來發展,許子東以《繁花》中的滬語運用為例,建議粵港澳作家或可嘗試在文學創作中加入粵語元素,“之前大家并不看好方言敘事,可《繁花》的熱度,讓人們再次看到了方言敘事的希望”。“用方言創作,或許會成為粵港澳大灣區文學的一大特色。葛亮的《燕食記》便嘗試加入了粵語元素。”穆欣欣說。

活動尾聲,穆欣欣奉上“彩蛋”,演繹了京劇經典唱段,博得線上線下好評不斷。