標題

標題

內容

“文化巨輪”穿梭嶺南文化千年時空,何鏡堂解讀白鵝潭大灣區藝術中心設計

更新時間:2024-04-26 作者:?王涵琦來源:南方+

集廣東美術館、廣東省非物質文化遺產館、廣東文學館于一體的白鵝潭大灣區藝術中心(以下簡稱“藝術中心”),計劃于5月1日向公眾開放。

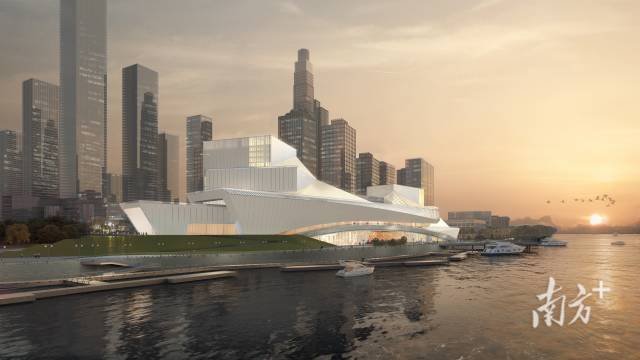

藝術中心以“文化巨輪、時光拱廊、鵝潭寫意、云山藝境”為設計理念。云山之下,三江匯聚之灣,藝術中心宛如一艘通體透亮的白色巨輪,在珠江邊靜待啟航。

俯瞰白鵝潭大灣區藝術中心。南方+記者 仇敏業 攝

藝術中心由中國工程院院士何鏡堂領銜、華南理工大學建筑設計院與廣東省建筑設計院合作設計完成,項目實現多項國內、乃至世界首創,獲中國建筑鋼結構行業工程質量最高榮譽——中國鋼結構金獎。

近日,南方+記者在位于廣州五山的何鏡堂工作室,獨家專訪了何鏡堂院士,傾聽他對白鵝潭大灣區藝術中心建筑設計理念、文化內涵的深度解析。

白鵝潭大灣區藝術中心一角。南方+記者 仇敏業 攝

理念

地域性文化性時代性相統一

南方+:請您談談藝術中心“文化巨輪”的設計理念。

何鏡堂:我始終堅持建筑設計要兼具地域性、文化性、時代性。地域性是基礎,要結合當地文化、當地環境、當地氣候;文化性是建筑的靈魂,是建筑設計最高的境界;時代性也是必須的,體現社會發展的要求。

概念圖(外景)。受訪者供圖

接到這個項目時,我們首先思考的是如何把廣州的歷史底蘊和文化張力體現出來。廣州是千年商埠,歷史上外貿興盛,是海上絲綢之路發祥地。白鵝潭大灣區藝術中心所在的位置,恰恰在廣州十三行附近,周圍是老城區。在這里建一座藝術中心意義重大,它將連接海上絲綢之路的歷史與未來,成為彰顯嶺南文化時代魅力的重要場所和平臺。

我們思考的第二個問題是,藝術中心位于珠江最寬之處,視野開闊,如何充分利用廣州“云山珠水”的城市特色,把水和建筑互為依存的關系體現出來。藝術中心由三部分組成:廣東美術館、廣東省非物質文化遺產館、廣東文學館,三館合一。我們以“文化巨輪,鵝潭飛虹”為理念,設計了這樣一座滿載嶺南文化寶藏的巨輪,從絲綢之路的起點揚帆起航,在白鵝潭以飛虹之姿跨越時空,營造“千年商都”新地標,助力人文灣區建設。這是賡續嶺南文化傳統的需要,也是新時代賦予的文化使命使然。

設計圖(館內)。受訪者供圖

特色

巨型飛拱營造“文化+濱水”風格

南方+:您是如何結合自然環境和歷史人文環境進行設計的?如何體現嶺南風格、灣區特色?

何鏡堂:白鵝潭大灣區藝術中心是一座文化濱水建筑,最重要的特色是體現文化與水的聯系。

廣東人實干包容、誠信相交、敢為人先。嶺南氣候濕熱,建筑設計講究通風、防潮、隔熱。廣東人喜歡到戶外,周末約三五好友,搭個帳篷聊天喝茶,或是一家人漫步珠江邊,這是老廣喜愛的休閑方式。

設計圖(室內)。受訪者供圖

結合氣候和人文特點,我們根據中國古代的廊橋,為藝術中心設計了一個巨型飛拱,市民即使沒有走進藝術中心,也可以看到江景。架空的方法既適應嶺南氣候,使得建筑內部通透涼快,又能夠把城市和珠江,通過飛拱溝通相連。

實景圖。受訪者供圖

這是一座立體的建筑,我們在不同高度設計了很多平臺,讓老百姓在地面上、在拱廊上、在建筑平臺上均可以進行休閑活動。處處把建筑與珠江融為一體,高低錯落、虛實相交的建筑空間,符合南方氣候特色。

白鵝潭大灣區藝術中心。南方+記者 仇敏業 攝

考慮到白鵝潭的地域特色,我們選用了淺色的工程材料。上方建筑采用釉面玻璃,凸顯現代感;建筑主體選用釉面陶瓷板,隔熱的同時,也代表著中國傳統工藝。

設計圖(館內)。受訪者供圖

“文化+濱水”的雙重設計,充分體現了“老城市新活力”的理念。

目標

“還江于民”的休閑城市客廳

南方+:藝術中心建筑外設有親水棧道、戶外平臺等,如何實現對公眾文化休閑的需求?

何鏡堂:新時代的文化建筑,不僅局限于“看展”這么單一的功能,更應該作為城市中市民大眾活動、交流、交往的公共場所,成為名副其實的“城市客廳”。

概念圖(戶外)。受訪者供圖

白鵝潭大灣區藝術中心用地長約500米,今天我們看到的建筑主體長度約350米,地塊進深較小。其實在設計之初,場館前面有一條沿江馬路,將建筑與江面隔開。如果保留這條馬路,館前就是車流,很難讓老百姓“親水”。

概念圖(外景)。受訪者供圖

經過各方研究和努力,我們想了一個辦法:將馬路向后移,從建筑底下穿過去。這樣一來,建筑離江邊留出10米左右的空地,就成為市民濱水休閑活動的理想空間。我們“還江于民”,把好的地方留給了老百姓,讓市民都能享受到珠江美景。想象一下,黃昏的時候坐在江邊看江景,最是舒適愜意,這是這座濱水公共文化建筑最大的特色。

俯瞰白鵝潭大灣區藝術中心。南方+記者 仇敏業 攝

亮點速覽

亮點一:

最大化城市公共空間,為市民提供豐富的濱水活力空間:珠江是廣州的母親河,藝術中心作為文化地標,著眼于濱江水岸公共空間的整體打造,形成多層次的市民公共空間——

●第一層級,地面層:濱江景觀帶、親水棧道、親水平臺、白鵝潭大舞臺、架空廣場、下沉廣場等;

●第二層級,飛虹廊橋:面向公眾開放的廊橋,連通了非遺劇場廣場和公園配套服務設施的屋面綠化;

●第三層次:藝術中心的各個標高的室內外觀景平臺,藝術共享大廳、30米屋頂花園、36.8米觀景廊、美術館50米屋頂花園等。

亮點二:

三館合一:設計通過整體景觀、飛虹廊橋、共享藝術大廳、地下商業空間等三館共享共用的功能,形成三館整體的建筑基座,特別是從廣場延伸到三層的飛虹廊橋以及在三層的藝術共享大廳,是藝術中心的亮點,將三個館在空間上整合為了一體。