標題

標題

內容

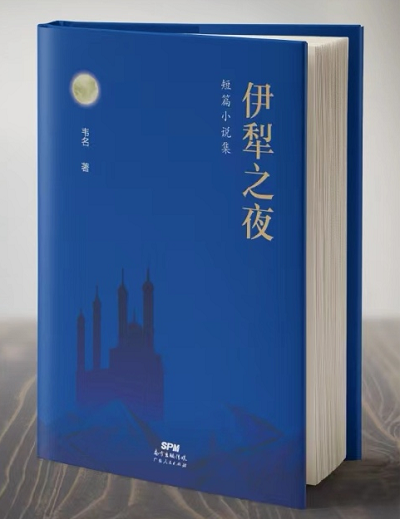

韋名 | 《伊犁之夜》

更新時間:2024-01-18 來源:廣東作家網

伊犁之夜 / 韋名著. -- 廣州 : 廣東人民出版社,2023.9

ISBN 978-7-218-16885-2

Ⅰ. ①伊… Ⅱ. ①韋… Ⅲ. ①短篇小說-小說集—中國-當代

Ⅳ. ①I247.7

中國版本圖書館CIP數據核字(2023)第163248號

相關評論

都市的風與月

劉根勤

《伊犁之夜》看上去像一部異域風情的旅行散文集。其實不然,此書是作家韋名的一部小說集,收錄了作者近兩年來的15篇短篇作品。

一口氣讀完,又反復讀了幾遍,我在想一個問題,在信息時代,文學的意義是什么?對那些有了錢躲起來享受好生活的人,對那些按部就班心為形役的上班族,對那些終日辛苦奔波的開網約車和送外賣的人,對那些無所事事的躺平一族,文學能提供精神上的撫慰與實際意義上的效用嗎?

答案是肯定的。《伊犁之夜》就是這樣的作品。

看到《伊犁之夜》,耳邊自然響起經典古箏作品《伊犁河畔》動人心弦的旋律,我想到那個萬里之外的塞上名城伊犁,對本書的題材與文字之美,充滿期待。

作品沒有讓人失望。15個短篇,獨立成篇,短小精悍,可讀性強,神似100年前馮至與廢名的“詩化小說”。連綴成書,又仿佛一部巴赫的組曲,主題就是都市風月,或者說當代人的情欲世界。

短篇與長篇不同,后者重在布局與結構,講究一個氣勢,前者也重視故事的精彩,但文筆更加重要。前輩說了,一片草原上,有幾顆雜草不是問題,一個小花園,幾塊亂石破瓦,就有礙觀瞻了。《伊犁之夜》中的小說,文辭優美,敘事節制,是我以為文學創作中難得的君子之風。

比如開篇《壹次心》里,老男人孔澤晟與小女生漆曉懿的相遇,大手握小手,好像“干枯的枝與溫潤的玉”。比如《飛舞的刀》里,宏哥臉上的皺紋,“像極了把五顏六色的魚食投入包房的魚缸,悠游的魚兒從四面八方瞬間攏過來搶食,魚食沒了,魚又四散開去”。種種巧思,體現出作者的想象力與修辭功力。

在網絡文學興盛的今天,傳統小說的影響力與當年的全民熱潮不可同日而語,甚至有淪為小圈子自娛自樂之嫌。原因很多,其中一條,作者的閱歷與閱讀不夠,是主要原因。閱歷就是見過大世面,閱讀就是經典讀得多。這兩條不達標,向壁虛構是走不遠的。

在修辭之外,韋名展示了他的知識面,或者說信息量。無論是伊犁的歷史,還是廣州的文化,尤其是改革開放以來,鮮活的廣州發展史,都在韋名的小說中得以生動體現。難得的是,作者是親歷者、見證者,也是記錄者,還是創造者。用他在《飛舞的刀》里開篇的話說,那是一個刀光劍影的年代,那是一個風生水起的年代。

這部書收錄了作者近兩年的短篇作品,所反映的故事,也都是最新的,即使作為背景,也不超過30年,就是上世紀90年代以來的廣州,所以題材都很新鮮,尤其是充滿啟發,甚至警示價值。

故事的筆觸,都很細膩,但基調,大多是傷感的。即使是正常的男歡女愛,比如《請君入夢來》里的嘉慧與盛發,也是偏于黯然的。其他的故事,很多是不愉快的,比如男女主角的“消失”就是一個關鍵詞,或者欺詐,或者精神疾病,或者不歡而散,不一而足。

佛學說“求不得”“愛別離”“怨憎會”是七苦之三。《紅樓夢》也好,陳世驤解讀金庸的《天龍八部》也好,都提出“無人不冤,有情皆孽”的說法。其實很多情感,說白了就是欲望,而且是不正當的欲望,這時痛苦就是難免的,甚至欺詐也就無處不在了。在韋名這本《伊犁之夜》中,我看到了《紅樓夢》與《警世通言》中的某些影子,這是文學的當代價值。