標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁 > 粵評粵好 > 觀點(diǎn)·爭鳴

魏微 | 從語言說起

更新時(shí)間:2023-11-06 作者:魏微來源:收獲(微信公眾號)

我以寫作為業(yè),是由兩件事決定的:第一,語言的感召;第二,心里有話要說。六七歲時(shí)學(xué)唐詩,學(xué)到“黃四娘家花滿蹊,千朵萬朵壓枝低。留連戲蝶時(shí)時(shí)舞,自在嬌鶯恰恰啼”,開心得不得了,尤喜歡“時(shí)時(shí)舞”“恰恰啼”六字,咬在嘴里,清脆爽朗。這一節(jié)我后來寫進(jìn)《煙霞里》了。還有《烏衣巷》,小說里也有展現(xiàn),因?yàn)槠P(guān)系,定稿時(shí)刪掉了。六七歲的小孩子,哪里曉得“舊時(shí)王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”的真正含義,我卻讀出了憂傷。可見讀詩不必懂得,也有慈悲。因?yàn)闈h字就是慈悲的,一字一字,未見得有感情、有溫度,可是一俟組合起來化成詞章,就會發(fā)生化學(xué)反應(yīng),霹靂啪啦,好比煙花綻放于夜空下。

魏微

這兩首詩對我影響極大,可說是塑造了我。陳福民先生有個(gè)觀點(diǎn),一個(gè)人的精神氣質(zhì),取決于童年時(shí)代的閱讀。他小時(shí)候遇上的第一首唐詩是“大漠孤煙直,長河落日圓”,驚鴻一瞥,從此奠定了人生基調(diào),《北緯四十度》可說是這種基調(diào)的典型表達(dá)。人與文字的遇合是奇妙的,未知是文字影響了人,還是人本來就在那兒,終有一天會遇上他的文字,爾后被喚醒,被確認(rèn)。《江畔獨(dú)步尋花》和《烏衣巷》對我而言,都有這個(gè)意思,即日常,家常,場景化的表達(dá),通俗易懂,溫暖又憂傷。

我青年時(shí)代的寫作尤其憂傷,年少不經(jīng)事,“為賦新詞強(qiáng)說愁”是有的;并且太在意語言,推敲之下,小說就顯得緊了。詩人杜綠綠讀了《煙霞里》,也留心到了二三十年間我的語言變化,她打了個(gè)比方,說我從前的寫作像少女,到了《煙霞里》,語言上成了悍婦。我深以為然。主要是自在了,爽朗了,偶爾還會爆粗口,這在以前的寫作里是難以想象的。

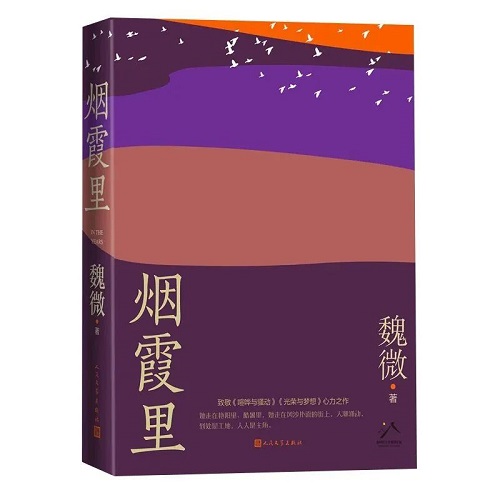

《煙霞里》人民文學(xué)出版社2022年版

《收獲》長篇小說2022冬卷

語言的變化,說到底還是人在變化。人與文字的關(guān)系,最理想的狀態(tài)是能做到形影不離,我沒能做到,具體表現(xiàn)在,我一路前行,文字卻跟不上,于是只好沉默。至于有些作家,幾十年間叫人看不出他風(fēng)格上的變化,我私下揣度,要么是他止步不前,要么是他沒有語言。

沉默的這十余年,我未嘗不知,小說是敘事的藝術(shù),是言說、及物、落地,是腔調(diào),是人與文字合在一起,不分彼此;單去寫一個(gè)不相干的故事,無關(guān)痛癢,有意義嗎?小說是切己,再由自己抵達(dá)他人。當(dāng)然,首先是我沒找到語言,人與文字隔著老遠(yuǎn),海了去了,我只好等。等不到也有可能,我挺焦慮,有時(shí)又忘了,悠哉游哉晃了那么些年,竟然等來了。于是就有了《煙霞里》。

如今回望《煙霞里》,我承認(rèn)它有毛病,太多不盡如人意處,我痛苦得不能消受。但唯一慶幸的,是我打破了桎梏,從言說、漢字、語言里獲得了自由,那是我寫作幾十年從未有過的自由,我被禁錮得太久了,因?yàn)閻郏詫幙僧?dāng)囚徒。《煙霞里》的寫作,充分證明愛是禁錮,也是自由,有時(shí)忘了它,反而會漫山遍野,紛至沓來。