標題

標題

內容

廣東省作協迎70華誕!一文看遍廣東文學“威水史”

更新時間:2023-05-23 作者:黃楚旋來源:南方+

廣東,歷來是一方文學的沃土

從思想解放的“傷痕文學”

到闖關破局的“改革文學”

從香飄文壇的“嶺南散文”

到意韻獨具的“粵味小說”

從時代見證的“打工文學”“都市文學”

到異軍突起的“廣東詩歌”

從“抗疫故事”“小康故事”

到“灣區故事”“改革開放再出發”

一大批嶺南文學精品佳作

充盈了中國文學的煌煌寶庫

今天,廣東省作協迎來70華誕,省作協成立70周年座談會在廣州召開。1953年5月23日,廣東省作家協會的前身——廣州作家協會宣告成立,包含廣東、廣西、廣州部隊、香港地區、澳門地區,以文學的名義向著新中國的錦繡前程吹響集結號。

70年來,廣東省作家協會成為中國文學界領風氣之先的代表之一,涌現出歐陽山、秦牧、陳殘云、蕭殷、吳有恒、杜埃、黃秋耘、黃谷柳、陳國凱、劉斯奮、呂雷、梁信、金敬邁、張永枚、黃慶云、岑桑、章以武等一大批文學名家和優秀作家,成就了在全國文壇享有盛譽的“廣東版圖”。

一代風流:“兩個豐收期”

新中國成立后,文學組織、文學刊物、文學人才、文學作品如雨后春筍般迅速發展,廣東文學在社會主義改造時期迎來“第一個豐收期”。

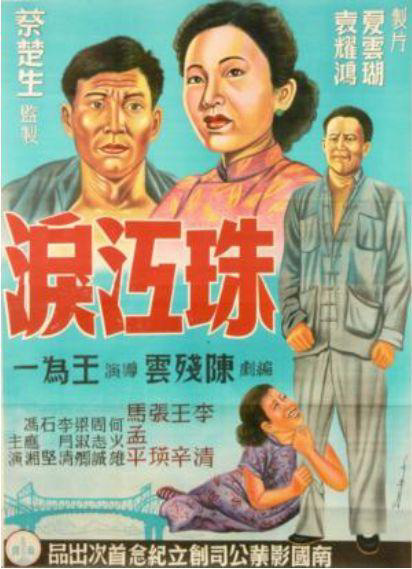

歐陽山中篇小說《英雄三生》,陳殘云中篇小說《珠江淚》,秦牧獨幕話劇集《北京的祝福》,蕭殷文學評論《論文學與現實》,杜埃散文集《叢林曲》,黃秋耘文學評論《刺在哪里》,華嘉小說《臺風到來的時候》,黃谷柳散文集《戰友的愛》,黃慶云兒童文學《奇異的紅星》等優秀作品接連涌現。

在全面建設社會主義時期,廣東作家掀起深入生活進行創作的熱潮,大批作家深入工廠、農村生產第一線生活,創作出一批形式多樣的文學作品,“第二個豐收期”到來。

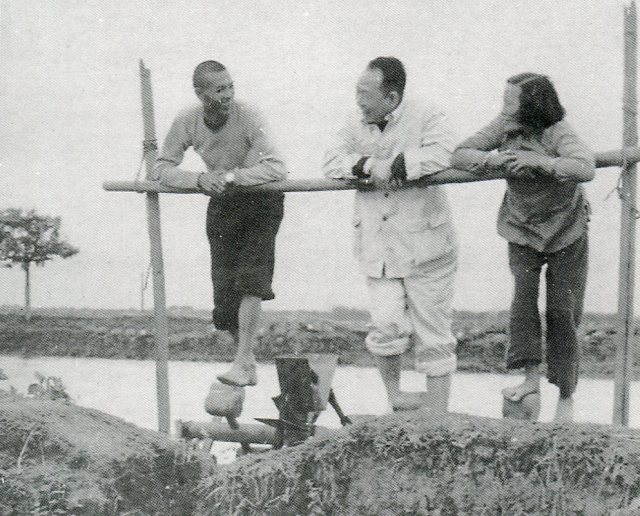

1954年4月,歐陽山(中)在廣東南海縣東二鄉南新村體驗生活,任農業合作社助理會計。

歐陽山長篇小說《一代風流》第一卷《三家巷》,司馬文森小說《風雨桐江》,杜埃小說《鄉情曲》,蕭殷文學評論《形象與構思》,陶鑄散文《松樹的風格》,于逢小說《金沙洲》,王杏元小說《綠竹村風云》,吳有恒長篇小說《山鄉風云錄》,金敬邁長篇小說《歐陽海之歌》,梁信電影文學劇本《紅色娘子軍》,丁洪、趙寰、董曉華電影文學劇本《董存瑞》,岑桑散文《當你還是一朵花》,陳國凱小說《部長下棋》等作品先后問世。

歐陽山長篇小說《三家巷》。

《作品》雜志于1955年5月創刊,在全國思想解放運動中,《作品》雜志以錚錚風骨勇立潮頭,率先以“傷痕文學”“反思文學”為發軔,推出一批振聾發聵的佳作。

著名兒童文學作家、廣東文藝終身成就獎得主黃慶云創辦《少男少女》雜志,發出青少年文學啟蒙和德育教育的強音。

大風起兮:廣東文學獨領風騷

從改革開放伊始至20世紀80年代末,廣東文學再領風騷,出現了思想解放、創作活躍的嶄新景象。

歐陽山長篇小說《一代風流》第四卷《圣地》、第五卷《萬年春》,陳殘云長篇小說《熱帶驚濤錄》,杜埃長篇小說《風雨太平洋》一、二部,黃慶云傳記文學《刑場上的婚禮》等標志性作家、標志性作品多點開花。

在“傷痕文學”創作思潮中,陳國凱短篇小說《我應該怎么辦》、楊干華短篇小說《驚蟄雷》、方亮短篇小說《拳頭打在誰身上》等風靡全國。

在“改革文學”題材創作方面,章以武、黃錦鴻中篇小說《雅瑪哈魚檔》,呂雷短篇小說《海風輕輕吹》,錢石昌、歐偉雄長篇小說《商界》等具有拓荒意義。

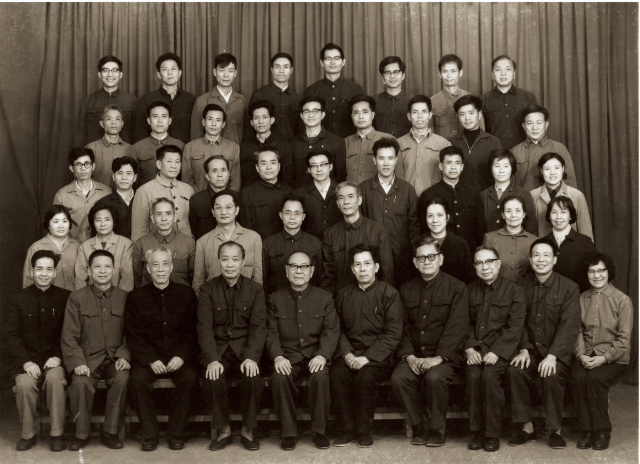

在這一時期,廣東的文學體制也多有創新。1979年7月12日,中國作家協會廣東分會文學院成立,為全國首個文學院,在全國最早建立專業作家體制,旨在培養文學接班人。

1979 年7月12日,中國作家協會廣東分會文學院成立,是全國首個文學院。

在這一階段,廣東魯迅文藝獎勵制度建立,極大地激勵了作家的創作熱情。標志性刊物《作品》雜志發行量最高曾劇增至70萬份,為全國文藝刊物之冠。

20世紀90年代至2012年,廣東文學進入穩步推進的探索期,在“改革文學”“都市文學”“打工文學”及“報告文學熱”等獨特文學現象方面引領潮流。

陳國凱長篇小說《大風起兮》、呂雷、趙洪長篇小說《大江沉重》、張欣長篇小說《浮華背后》、張梅長篇小說《破碎的激情》、王十月中篇小說《國家訂單》、鄭小瓊散文《女工記》、陳秉安、胡戈 、梁兆松報告文學《深圳的斯芬克思之謎》、張培忠長篇傳記文學《文妖與先知——張競生傳》、蔣述卓文學評論《詩詞小札》等是這一時期的重要收獲。1997年11月,劉斯奮長篇小說《白門柳》(一、二部)更是摘得第四屆茅盾文學獎。

面對火災水災、“非典”疫情、雨雪冰凍災害、抗震救災等嚴峻考驗,廣東作家總是積極主動深入第一線,創作發表了大量體現關懷、鼓舞士氣、振奮人心的優秀文學作品。

廣東網絡文學從肇始發端到發展壯大,彰顯出了巨大的創作潛力。當年明月、天下霸唱、南派三叔等網絡作家,均從廣東起步。

奮斗與輝煌:文學旗艦從珠江啟航

白鵝潭畔,廣東當代美術館、廣東非物質文化遺產展示中心、廣東文學館“三館合一” 的“白鵝潭大灣區藝術中心”正在熱火朝天地施工。

該項目于2019年12月27日舉行奠基儀式,經過三年多的日夜奮戰,“施工圖”逐步轉化為“實景畫”。廣東文學館這艘文學旗艦即將從美麗的珠江啟航,推動新時代廣東文學事業高質量發展。

“三館合一”項目建設規劃圖。

70年,大道如歌,江山如此多嬌。

70年,激揚文字,風景這邊獨好。

1953年5月23日,廣東省作家協會成立之初僅有會員34人。在成立70周年之際,全省共有中國作協會員686人,省作協會員4334人,各地級以上市作協、省作協各分會會員11987人,廣東網絡作家協會會員607人,省小作家協會會員4107人。

新時代十年,廣東文學異軍突起、繁榮發展的第三個豐收期到來。廣東省作家協會先后實施廣東文學攀登高峰戰略、廣東文學“異軍突起”戰略,全面規劃和布局各門類的重點題材創作。

近年來,廣東省作協扶持出版重點長篇小說27部、重點長篇報告文學14部,其中長篇小說有葛亮的《燕食記》、鄧一光《人,或所有的士兵》、魏微的《煙霞里》、龐貝的《烏江引》,長篇報告文學有張培忠擔任總撰稿,王十月、陳啟文等12位作家集體創作的百萬字報告文學《奮斗與輝煌——廣東小康敘事》,楊黎光的《腳印——人民英雄麥賢得》,陳啟文的《血脈——東深供水工程建設實錄》等,引起全國矚目。

多部粵版好書更是屢獲嘉獎:曾平標報告文學《中國橋——港珠澳大橋圓夢之路》獲中宣部第十五屆精神文明建設“五個一工程”特別獎,陳繼明長篇小說《平安批》獲中宣部第十六屆精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎,馮娜詩集《無數燈火選中的夜》獲第十二屆(2016—2019)全國少數民族文學創作駿馬獎,胡永紅小說《上學謠》、吳巖科幻文學《中國軌道號》獲第十一屆全國優秀兒童文學獎,蔡東短篇小說《月光下》、葛亮中篇小說《飛發》獲第八屆魯迅文學獎等。

“采九州之精華、納四海之新風”。新時代的偉大征程上,廣東文學迎來了發展的嶄新階段,翻開了新的壯麗篇章。全省文學界將努力續寫更多新時代“春天的故事”,為廣東在推進中國式現代化建設中走在前列作出新的貢獻。