標題

標題

內容

張培忠 | 新時代文學敘事新譜系

更新時間:2023-03-17 作者:張培忠來源:人民文學出版社

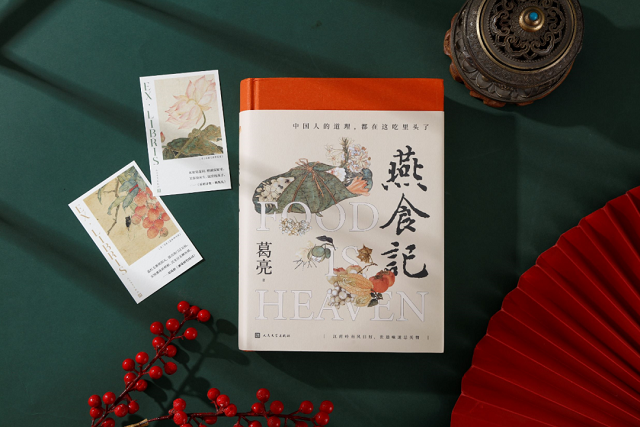

在粵港澳大灣區文學交流交融進入全新階段的形勢下,著名作家葛亮的長篇小說《燕食記》先后入選中國作家協會頒布的“新時代文學攀登計劃”、廣東省作家協會“2021年度重點作品創作扶持”項目,這是葛亮繼《北鳶》《朱雀》之后,書寫中國近現代歷史主題“中國三部曲”長篇小說系列的收官之作,是粵港澳大灣區文學界推動人文灣區建設的重要成果。

《燕食記》葛亮 著?

人民文學出版社 2022年出版

葛亮以大灣區作家的特殊身份和獨特視角,立足粵港澳大灣區,擇取最能代表中國變革和中國精神的灣區題材進行藝術表現,充分展示了有抱負有作為的中國作家講好中國故事、創作人民史詩的能力和雄心。這是葛亮對當下文學創作的獨特貢獻,擇其要者,主要有以下三個方面——

這是小說創作的重要收獲。梳理百年中國文學發展歷程,可以清晰地看出,一代又一代中國作家自覺投身革命、建設和改革的偉大實踐,從時代之變、中國之進、人民之呼中提煉主題、萃取題材,展現中華歷史之美、山河之美、文化之美,抒寫中國人民奮斗之志、創造之力、發展之果,不斷推出反映時代呼聲、振奮民族精神、陶冶高尚情操的優秀作品。面對當前熱火朝天的粵港澳大灣區建設,橫琴、前海兩個合作區建設以及南沙建設,長篇小說《燕食記》將筆觸聚焦大灣區的前世今生,描摹中國百年社會變遷、世態人情的絢麗畫卷,書寫生生不息的灣區人民史詩。作品濃墨重彩講述葉鳳池、榮貽生、陳五舉、露露等為代表的四代廚人的命運遭際,生動刻畫了商賈政客、革命志士、鐘鼎之族、行會巨頭、市井小民等大小人物近百人。刻畫人物,性格迥異,栩栩如生;描摹事象,由此及彼,窮根究底。比如,太史一家從廣州到羅崗吃頭茬“霧水荔枝”,對荔枝的種類、特性、吃法都作了詳盡的考證和精細的辨析,由繁盛的食材勾連了食源開發、食具制作、食品烹制,折射出山川草木與人情物理,堪稱嶺南風物的“百科全書”、人間世態的“清明上河圖”,拓展了文學創作的題材領域,超越了單一的文學價值,具備充沛的哲學價值、科學價值、社會價值和史傳價值。

這是傳統中國文化的立體呈現。自古以來,中國就是“禮儀之邦”“食禮之國”。《春秋》《史記》等記載,先秦時代我們的祖先就已經開始食用五谷。從周朝確立“三餐制”到形成“民以食為天”的日常俗理,一日三餐,碗中百味,蘊藏著中華民族的生存智慧和普羅大眾的美好向往。嶺南的氣候時令、菜蔬瓜果、海岸山林、云霞雨霧、日月星辰等,孕育出獨一無二的嶺南飲食習慣。《燕食記》繼承發揚民族民間文學藝術傳統,重視挖掘民族化的藝術內容和形式,沿著嶺南飲食文化的發展脈絡,選取粵港飲食作為故事和人物的落腳點,上闋寫師傅,主要背景在廣州,下闋寫徒弟,主要背景在香港,借飲食的跌宕故事,把優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來、展示出來。作品借主人公之一陳五舉之口,揭示了“在傳統中做文章”的創作真諦,生動詮釋了“粵菜師傅”的傳奇故事、曲折人生、家國情懷,并將廣東、廣西、香港、福建、上海聯結起來,既打通了整個嶺南的空間壁壘,又以飲食的傳承、流變、革新彰顯近代百年嶺南歷史風云,讀來既蕩氣回腸、驚心動魄,又一詠三嘆、意蘊悠遠。

這是構建文學話語和敘事體系的嶄新典范。在全球化的語境下,對文學話語體系構建的形象性、深刻性、獨特性提出了更高要求,迫切需要廣大作家增強主動塑造和傳播中國形象的自覺意識和行動能力,在國際輿論場和文壇彰顯中華文化軟實力、中國文學話語權,塑造中華民族和平崛起、偉大復興的大國風范和大國形象。對文本的創作,更加強調信息的含量、思想的容量、情感的力量。葛亮發揮自身優勢,以淵博的知識、開闊的視野、深厚的涵養觀照嶺南,找準中外價值觀的契合點和廣大讀者的情感共鳴,把中華優秀傳統文化的精神標識提煉出來、展示出來,把中國意韻、中國價值轉化為精彩的中國故事、豐滿的藝術形象。在虛構的框架下寫實,在真實的基礎上傳奇,在平靜的敘述中涌動著生活的激流,在充滿張力的描寫中完成了對新人形象的塑造。比如,韓世江在中秋月餅里藏著用小楷寫的抗日標語,寥寥數筆,原本矮小的韓世江形象變得高大起來;河川守智因吃了含有極其微量的天山巖鹽的月餅而中毒身亡,河川的驕狂愚蠢與阿響的足智多謀形象便躍然紙上。在時代的常與變中,在人物的經與緯中,在文本的虛與實中,葛亮從容不迫地編織著新時代中國文學話語和文學敘事新的脈絡和新的譜系。

美國作家海明威曾經以《流動的盛宴》一書記錄巴黎,從而使該書成為巴黎廣為傳誦的“文化名片”。《燕食記》從歷史滄桑之處落筆,揭示百年嶺南社會變遷的精神秘史和民族復興的心靈密碼,這是作家葛亮非凡的創造,是一席中華民族傳統文化的盛宴。期待經過歲月的洗禮,《燕食記》能成為穗港的文化名片、大灣區的文化名片、中國的文化名片!期待廣東作家、灣區作家以飽滿的激情、剛健的筆力繼續講好灣區故事、中國故事!