標題

標題

內容

張培忠 | 非虛構寫作成為時代一種寫作的“力量”

更新時間:2023-03-14 來源:南方都市報APP

非虛構寫作熱近年來仍在持續,非虛構寫作意味著什么?它有何邊界和特質?如何寫出一篇優秀的非虛構作品?南都記者近日專訪了廣東省作家協會黨組書記、專職副主席,中國報告文學學會副會長張培忠。

在張培忠眼中,非虛構寫作大熱,正是人們對現今社會現實世界的探究,對互聯網虛擬世界真相的渴求,非虛構寫作成為時代一種寫作的“力量”。

虛構與非虛構是源遠流長的兩大寫作體系

從事非虛構寫作30多年的張培忠稱,文學創作對現實世界的反映,有兩大系統,一個是虛構,一個是非虛構。如詩詞歌賦、傳奇小說是虛構文學,而有著“史家之絕唱,無韻之離騷”之稱的《史記》,及歷朝筆記、日記、札記和現當代的散文、隨筆、報告文學等,記錄著真人真事,屬于非虛構文學。“由此可見,虛構與非虛構這兩大體系源遠流長,它不是現在才有,不過是概念和提法與時俱進而已。”

為何“非虛構”會在近年來這么火熱?張培忠認為,現在社會進入到一個前所未有的、深度轉型的階段。直面社會、直面生活、直面時代與直面萬事萬物的秘密而還原本質和真相,是當下人們一種普遍的社會心理,也是廣大讀者的人文訴求。窮盡“真相”并解密“本質”,成為“非虛構”文學作家的責任與使命,唯其真實,“非虛構”寫作便成為時代一種寫作的“力量”。“以前我們對文學作品的閱讀,只能靠傳統的雜志、報紙,現在你看一人一個手機,人人都是自媒體,一打開手機,里面都是海量的信息,人們對真相的渴望進一步被激發。”張培忠稱,1975年美國出版的大約30000種新書中,只有2407種是小說。《紐約時報》書評版編輯每年推薦100本值得關注的作品,發布年度10本好書,其中非虛構都占一半以上,可見今天的美國人喜歡讀真人真事仍勝于讀小說。國內的讀書界和文學界也有類似的趨勢。事實上,追索真相是人類的天性,更是人類的權利。

選材如掘井,深入需要學會“還原”

“非虛構”文學正式走入中國讀者的文化視野后,誕生了一大批代表作品。這些作品中,張培忠的《文妖與先知:張競生傳》是一部具有典范意義的“非虛構”作品。

談到自己在寫作這本書的時候,張培忠稱,在張競生及其相關事件真實性的前提下,用了必不可少的“合理想象”。“我前后數十年研究張競生,從人物生平事跡林林總總的材料碎片,到‘傳記’人物的完整呈現,需要經過一系列再造的過程;但再造不是‘虛構’,必須言必有據,建立在真實人生經歷的起點上,進行加工、改造、重構。”張培忠稱,這是基于事實的“合理想象”,在本質上仍是非虛構。

有質感的文章,首先體現在素材的材質上。歷史上張競生因其策劃、編輯、出版《性史》一書,頓生事端,落得一身洗不掉的罵名,被扣上“神經病”“賣春博士”“性學博士”的“帽子”,為世俗社會所不容。“從一個大家不怎么關注領域里把素材挖起來‘還原’,必須從深處挖一口井,所以我覺得是很有價值的。你的選擇就蘊含了你的價值傾向和審美趣味,包括對現實世界的把握方式。”張培忠認為,讀作品實際上是讀自己,這也回歸到這個時代的特質,對現實最真實的渴求,當然也是人的精神需要,包括對自身命運的關注以及對這個世界的探究,而《張競生傳》正是對傳主張競生進行了一次從“文妖”到“先知”解密性的“翻案”,而且其當年與梁漱溟、晏陽初提倡并力行的“鄉村建設運動”,正變為當下鄉村振興的國策。

2023年新作《永遠在路上:一個農民的一生》,是張培忠回憶父親生平點滴的非虛構作品。父親去世時,他只是一位懵懂的17歲少年,為寫好紀念父親的文章,他請母親來做口述史。“她雖一字不識,卻通達情理,洞明世事,人間冷暖,了然于胸,每次講述父親的故事,她都不疾不徐,娓娓道來,前因后果,來龍去脈,情態畢現。”為了更全面地獲取父親的生平資料,張培忠還借回鄉探親之機,走訪了父親的少年好友和青年同伴,在他們的深情回憶中,還原和顯影了父親的點點滴滴。

為真切感知父親在艱難環境中的堅韌精神,張培忠借清明節之機,專程從廣州回到老家,與哥哥一起沿著父親當年“走山內”“走鳳凰”的足跡逐一尋訪。

因此,《永遠在路上:一個農民的一生》一書,張培忠用多維的視角、立體的層面,通過報告文學、書信、日記、口述歷史、文學評論、現場圖片、筆記圖表、實物展示等進行聚焦、透視,全方位深入地展示一個中國農民的一生。

寫作從感動你的事情開始

寫好一個非虛構作品,必須學會講好一個故事。那么故事的基本特征是什么?寫作初學者要講好一個故事,需要注意什么?張培忠概括為:清楚準確、鮮明突出、有趣生動。

“實際上講好故事是不容易的,要有化繁為簡及以簡馭繁的能力。學生和一般的寫作者以及名作家,不同對象有不同的要求,那么對于學生來說,首先要從感動你的事情開始。”

張培忠建議,學生寫作盡量循序漸進,如對小學生而言,從一年級寫一句話到二年級寫一段話,再到三年級寫一篇小文章。在這個過程,學會交代清楚時間、地點、人物、事件,隨著年齡增長,這4個要素不斷地擴張,長久這樣訓練的話,就能夠把故事講得有趣。

“寫得有趣,語言就要生動,要有文學性起承轉合,合理的謀篇布局,就是說講故事講得有起伏,有沖突,當然這對于孩子來說可能不容易。”張培忠認為,非虛構就是真實的,所以前提必須準確,這是第一位,然后要用簡潔的語言把它表述清楚才能準確。

最后是鮮明突出,要呈現人物或事件的特征,就不能拖泥帶水,要簡潔有力地把它的特征準確鮮明地表現出來。

“清楚、準確、鮮明、有趣這8個字很樸素,但就是連成年人做起來也不容易。”張培忠表示,對于學生來說,這些基本要求也是一個非虛構寫作的目標方向。

非虛構也有“文學性”,體現在信息含量、思想容量及情感力量

“非虛構”寫作除了報告文學、傳記文學與散文以外,還包括新聞、通訊、專題調查及日記、札記等一些文類。那么“非虛構”寫作是否要追求文學性的體現?

“講到文學性,在這里我也有新的體會。”張培忠稱,以前一提到文學性,好像就是要有優美的詞語,但他覺得真正的文學性在當下要滿足3個要素。

首先是信息含量,“就是我們要提供有效信息,簡單地說就是要言之有物。”張培忠稱,好的非虛構文章,首先要提供及物的或有用的信息,因為現在是一個信息密集的時代,文章必須“有料”。

其次是思想的容量。這就要求文章要給讀者有所啟發,引起讀者思考。

第三是情感的力量,情感的力量就是以情動人,能夠產生共鳴,產生共情。“所以我覺得信息、思想、情感三者緊密結合起來,是個人對社會的觀察、個人的反思,以及個性觀點的提出。”張培忠認為,青少年在非虛構寫作這方面的訓練很重要,要多讀多寫多思考。

要怎么讀?張培忠建議,要選擇閱讀經典作品,因為閱讀的時間很寶貴,也很有限。“不能總是看手機的碎片信息,對于一些經典的作品要下功夫,研究學習把它拆碎后再組合,這樣他才能學到真正有用的東西。”

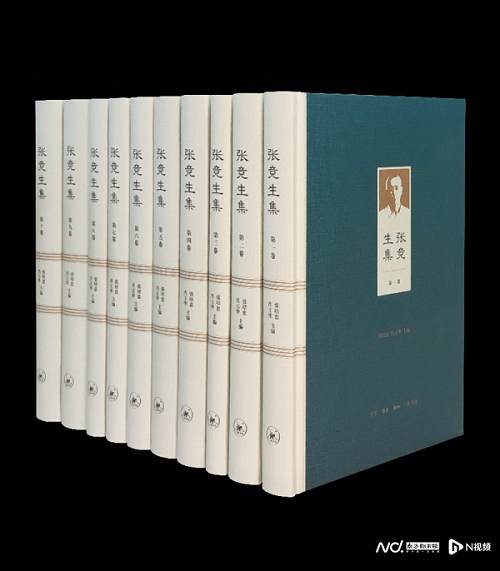

張培忠, 廣東饒平人,1965年10月生。現任廣東省作家協會黨組書記、專職副主席,中國報告文學學會副會長。長期在廣東省教育廳、中共廣東省委組織部工作。業余堅持文學創作,迄今已發表文學作品200多萬字,出版長篇紀實文學《文妖與先知——張競生傳》《海權1662:鄭成功收復臺灣》《永遠在路上:一個農民的一生》等;主編10卷《張競生集》在三聯書店出版;作品改編為30集電視連續劇《鐵血兄弟》在央視首播。百萬字報告文學《奮斗與輝煌——廣東小康敘事》總撰稿。曾獲廣東省第八屆魯迅文學藝術獎、廣東省第九屆精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎等。