標題

標題

內容

黎保榮 | 一份當代人的精神檔案

——讀西籬詩集《隨水而來》

更新時間:2022-12-28 作者:黎保榮來源:文藝報

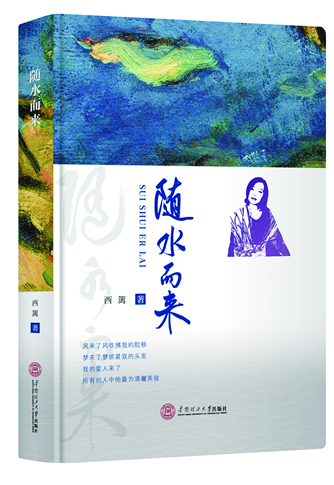

我與西籬相識于2016年末的一次會議,感覺似乎認識已經很久了。為什么會有這種錯覺?或因記憶里她總是笑容溫馨?年華亦如水流逝,在這種難以避免的“如水”般的時光悄然流逝中,不期然地,讀到她精美的詩集《隨水而來》(華南理工大學出版社2022年10月版)。

相對于普通人來說,純粹的詩人是比較敏感的人,或者說純粹的詩人對詩情人心有著高度的敏感。正如丁西林話劇《親愛的丈夫》的臺詞所言:“一個詩人,是人家看不見的東西,他看得見;人家看得見的東西,他看不見;人家想不到的東西,他想得到;人家想得到的東西,他想不到。”另外,“詩”的造字法是“言”與“寺”的結合,而寺院是神秘或神圣的。換言之,在某種程度上,詩歌是以語言來言說神秘或神圣(宋劍華教授語)。而西籬詩集《隨水而來》的《自序》說:“詩是我精神的歷程,是我的全部秘密。所有我經歷過、意識到和感受到卻不能表達的東西,得以在此說出。”可謂與之不謀而合。

西籬之詩思,已非小女孩般的多愁善感。恰恰相反,她能夠適當超脫出來,從個人的生命感覺出發,進入一個更大層面的書寫。其超克的路徑包括內容,也包括形式。

《隨水而來》在內容上,可分為社會關懷、夢想追尋。

就社會關懷而言,如《太陽雪 玉樹殤》《尋找一個藏族孩子》《溫柔的沉默》等詩歌。《太陽雪 玉樹殤》紀念玉樹大地震的死難者,整首詩寫得大氣磅礴,讓那種“寒冷和呼喚”在天空與大地回蕩,從面孔“仰向天空”到疼痛“從大地涌出”,乃至詩人沿著胡楊樹、康巴漢子、藏羚羊、野牦牛等四個不同的方向,分別尋找到孤獨、悲傷、踉蹌(慌張)、神秘、慈祥,對于大量生命的消逝,詩人終于感到“我的痛不能消除你們的痛/我的傷不能愈合你們的傷”,雖然個人的傷痛何等渺小、何等淺薄,但詩人畢竟是以真實的傷痛去悼念大量生命的消逝,但是詩人并不止于紀念,她領悟“生命并不屬于你/不屬于我們”,生命屬于時間,屬于空間,“逝者的靈魂與太陽雪結伴而行”,“亡靈的歌聲/在云開日出的地方”,飄蕩、飛翔,并最終到達“完美的時光”,表達出一種對于生命的美好祈禱。

相比之下,《尋找一個藏族孩子》更加私人化,更加具體,寫詩人認識的一個藏族孩子的美好、彼此的遺憾,以及藏族孩子被大地震所掩埋消逝的悲傷,“我聽見大地幾十米深處/樹根的嗚咽”,“我十指插入淤泥/唯恐把你觸痛”。

而就夢想追尋而言,有《海的夢》《所有的路皆被夢幻照亮》《薩克斯的夢歌》等詩歌。它們或有關愛,或有關理想,或有關信仰。

而在形式上,該詩集主要表現為“物的文學”的寫作嘗試。所謂“物的文學”是指文學不只是“人學”,也是“物學”,畢竟,物先于人而存在,物也具有主體性和自在性。作家寫出物性、物態、物理,寫出物并非人的附庸,而以一種宇宙觀、物觀,以物觀物,表現物,升華物,這不僅有利于文學細節的深入,也有利于文學視野的開闊、文學境界的提升。尤其是敘事文學,更應如此。

整本詩集就“物的文學”層面來說,除了《原野上的樹》《如水的陽光》《一朵玫瑰》《鴿子》《午時的花》之外,寫得最多的物就是各種各樣的水,如《隨水而來》《水》《太陽雪 玉樹殤》,以及《聽這初秋的細雨》《雨夜舞會》《雨的夜歌》。

詩人雖然并未超越托物言志的手法,但借助物,到底超越了一己的悲歡,至少不限于一己的悲歡。例如《矢車菊》,寫出物性、物態、物理,比較冷靜,寫出了矢車菊的歌聲,矢車菊的藍色的優雅,昭示一種前世的鄉愁;以及“我們今生的忙碌/是為了再次得到/你寧靜的一瞥”的領悟。《屋子里再不會有人來了》雖然傳達了“我”的孤獨,但是主角似乎是屋子,“我”被物化為一株淡金色的植物,“我”與帕斯捷爾納克共同在“黑夜”里堅守。

《隨水而來》的《自序》提到,“文字將我從深淵領出,又帶入深淵……人性與情感的真實與虛幻,迷惘與魅惑,不可知的未來與宿命,都成為我詩歌的命題。”“所有真實其實都是難以證實的,尤其是在人們過著多重生活的當下。”“我在大部分時間,在人群之中不得不選擇緘默。或許,這是孤獨的又一個淵藪。”而這樣的一種“深淵感”、孤獨感、迷惘感、虛幻感,卻不時在詩中出現。諸如《因為如此敏感》《人們那樣注視著我》《屋子里再不會有人來了》等不少詩歌,光是從標題就能觸摸那種來自靈魂深處的敏感與痛感。

一言以蔽之,西籬的詩集《隨水而來》是她的精神自傳,以其無病之痛及其超克的書寫,提交了一份當代人的精神檔案。這份精神檔案屬于西籬,也屬于與她不謀而合的人們,或許也屬于這個時代。