標題

標題

內(nèi)容

? 蔣述卓丨《趙佗歸漢》:為構(gòu)建“文學嶺南”作出貢獻

更新時間:2022-12-05 作者:? 蔣述卓來源:羊城晚報

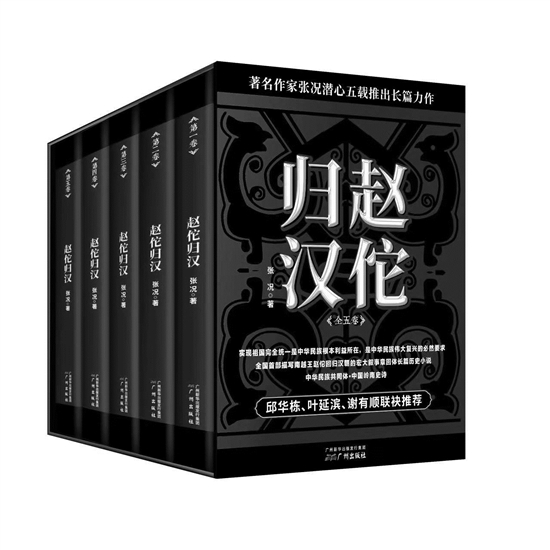

趙佗歸漢在嶺南是一個老幼熟知的歷史故事,如何讓這個故事通過文學再現(xiàn),賦予它更加豐滿而充實的內(nèi)容,增加它的文學感染力和審美感受力,對作家來說是一個很大的挑戰(zhàn)。廣東作家張況投入五年,奉獻出章回體長篇歷史小說《趙佗歸漢》,煌煌五卷,200萬字,以滿腔的熱情歌頌了趙佗的民族大義和維護中華民族共同體的文化意識,展示出一位有勇氣、有謀略、有胸懷、有情懷、有美好人性的嶺南人文始祖形象,為構(gòu)建“文學嶺南”作出重要的貢獻。

鋪墊、渲染與多線結(jié)構(gòu)

為了展現(xiàn)趙佗的善于學習、博聞強記、聰敏精干、高度自信、過人見識、包容之心和中原情懷的來龍去脈,作者用了兩卷的篇幅為趙佗的南平百越、南越稱帝并兩度歸漢的壯舉做鋪墊。正是由于他從小就在秦王身邊聽差,成為秦王的磨墨書童和貼身侍衛(wèi),又被外派到任囂手下鍛煉,才有他后來平南的兩次經(jīng)歷以及與任囂密切合作以“和輯”之策平定百越的成果,也才有他在秦亡之后的兩度歸漢。秦伐楚時,趙佗表現(xiàn)出在通曉歷史的基礎上做到知己知彼的卓識遠見,甚至連楚軍敗退的路線都能算好;攻趙時,趙佗獻出離間計,使趙得以瓦解。平南之事也是他早就想到的,他在任囂手下時就已經(jīng)在訓練樓船軍了。在秦國統(tǒng)一文字問題上,他主張兼容并蓄,大小篆并存。正是在秦王的耳濡目染之下,他逐漸成長為有抱負、有謀略、有軍事才能的年輕將軍。

作者深知文學渲染與襯托的手法,在鋪墊到位之后才正式寫趙佗的平南之路,而且第一次平南因為主帥屠睢的昏庸、荒淫、無能與濫殺無辜,導致戰(zhàn)爭失敗,主帥也戰(zhàn)死在百越之地,這樣才有第二次南征的豐碩成果。第二次南征,趙佗在任囂的領導下“和輯百越”,拿出誠心,與百越首領之女俞馥荔即荔女結(jié)為夫妻,遵西甌人風俗禮節(jié),穿西甌人服飾,取得百越人的信任,使得百越各族歸順大秦。他還很快實施六項措施,讓百越百姓生活安寧,物質(zhì)生產(chǎn)發(fā)展起來。在第四卷,作者重點渲染了荔女的主動示好和趙佗為秦國、也為百越百姓免于涂炭的心路歷程,又突出了趙佗與荔女隆重的婚禮場面,從而表達出百越民族愛好和平、向往文明以及中原文化的包容大度。

在長達五卷的浩大之作中,作者采用了多線結(jié)構(gòu),主線是趙佗的兩次平南以及在南越國的作為和兩次歸漢,副線則有秦始皇的善于用人、滅六國和實行書同文車同軌的壯舉,有李斯、尉繚、王翦等的輔佐之功,有秦二世、呂后的荒淫專權(quán)與誤國,有陳武、陳文及其家人在殘酷戰(zhàn)爭中的坎坷命運,還有與趙佗相關(guān)的三個女人云姑、戚媛媛、荔女的不同生命遭際,而這一切又都是圍繞著趙佗的成長與成熟而展開的。如寫秦王用人,既寫出他海納百川的容量,也寫出了他錯用李信之后的知錯便改,而這一切都是在給趙佗上課。同樣寫李斯的穩(wěn)重、冷傲、有謀略、有定力、懂進退等,也是為了襯托趙佗的進步,因為是李斯將九歲的趙佗從他具有傳奇色彩的祖母身邊帶來放在秦王處培養(yǎng),才有了更具傳奇色彩的趙佗。咸陽宮不是一天建成的,南越國也不是一次戰(zhàn)爭與和親就建立起來的。惟其如此,趙佗的故事才會變得更加厚實和具有說服力。

展開合理想象,增加視覺感

作為歷史小說,既要做到尊重歷史,又要展開合理的文學想象,沒有文學想象,歷史小說就會變得干巴巴的,變成歷史教科書。作者遵從文學規(guī)律,在該想象的地方盡量做到“神游萬物”“精騖八極”,以充沛的語言展開豐富的虛構(gòu),將場面渲染到極點,讓歷史真正走進讀者心中。如荔女為救百越百姓,愿意“以身相許”求得秦軍與百越族的和平相處,作者對荔女與趙佗初次相見的場面做了夸張的描寫,一方面寫出了荔女的剛烈、率真,敢于為族群安危舍身;另一方面也突出了趙佗的深明大義和對百越民族的尊重。

趙佗上書朝廷要求派遣三萬單身婦女撫越,但卻在所派來的一萬五千名婦女中遇上了自己的表妹鳳娟、鳳媚,而鳳娟是秦王第一次伐楚失敗時斬掉的快馬報信人陳武的未婚妻,鳳媚是趙佗部下勇將陳文的戀人。作者通過描寫親人在殘酷的戰(zhàn)爭中通過這種特殊的方式見面,既譴責了戰(zhàn)爭對平民百姓的傷害,又為趙佗富有人情味的凡人之性增添了豐富內(nèi)容。同樣,寫趙佗與云姑的情戀、對秦王賞賜的西域女戚媛媛的愛憐以及對荔女的平等相待,都是為趙佗豐滿人性的書寫所展開的文學虛構(gòu)和想象。

自然,作者也充分調(diào)動了其他藝術(shù)如影視藝術(shù)與繪畫藝術(shù)的手段,使小說的文字具有豐富的視覺感。如第二卷寫陳武在伐楚之戰(zhàn)中承擔了要去朝廷報信的角色,他在夜里靜坐,明知此去有風險,但責任又使得他不得不去,此時作者就寫了一位年輕戰(zhàn)士的塤聲,如泣如訴,哀婉纏綿,勾起戰(zhàn)場中的將士對家鄉(xiāng)與親人的思念。

第五卷里寫陸賈帶著漢文帝之書信第二次來南越與趙佗見面,趙佗與第一次歸漢時一樣脫下秦服特意穿上越人服裝,甚至再次以越人的方式束發(fā)箕踞,而陸賈卻依然以漢高祖時的封號“南越王”稱呼趙佗,就非常具有戲劇性。趙佗心在中原但對大漢心存疑慮,陸賈卻是以舊稱提醒趙佗不要忘了曾經(jīng)的中原身份與誓約。細小的情節(jié)為趙佗再度歸漢賦予了審美的魅力。