標題

標題

內容

西 籬丨北方人能不能寫好南方故事?

更新時間:2022-08-16 作者:西 籬來源:羊城晚報?羊城派

既寫自己又和書中角色拉開距離?

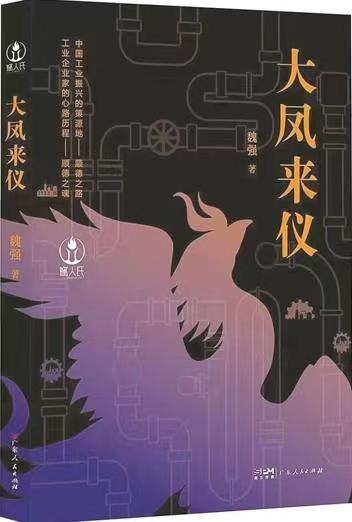

原籍陜西的作家魏強,上世紀90年代初落戶廣東順德,他最近出版的《大鳳來儀》是一部致敬改革開放及新一代企業家的小說。書中人物的原型,有魏強自己,更有一批叱咤風云的順德企業家。講述灣區工業故事,書寫改革開放偉大歷程,是這部作品的追求。

在長篇小說創作中,自傳性作品是有優勢的。因為自傳性質,作品中的感情會特別飽滿,人物塑造、生活細節的描摹也會格外細致生動,這是因為作家對創作有了百分之百全方位的投入。《追憶似水年華》講述巴黎黃金時代貴族生活,和作家普魯斯特的氣質特別吻合,敘事充滿音樂性的舒緩和敏感,場景和細節讓人覺得歷歷在目。

《大鳳來儀》也帶給我另外一種思考。這部作品里并沒有自傳性作品通常會有的那種自戀和個人氣質的渲染。作家在創作準備和創作過程中,保持了一定的理性。作者既寫自己,又把自己和書中的角色拉開了距離。他不僅僅是為自己身邊人書寫,也是為一個時代、為一代又一代創業者開拓者而書寫,為敢為天下先的順德人而書寫。

關于創作與現實,或者通常所說的文學與生活的關系,評論家許子東說過一句話:“你干預生活,生活也要干預你。”他的意思是說,時代的大氣候各有不同,作家因此會隨之而調整自己的寫作策略。魏強不是一位職業作家,但這部作品卻讓我看到他的創作在走向成熟,看到南方文化、改革開放的火熱生活對他的“干預”和影響。

我在長期的閱讀中,曾經有過疑惑:北方人能不能夠寫好南方故事?不懂經濟的作家能不能寫好改革開放?然后,我讀到了陳繼明寫潮汕文化、楊黎光寫粵商,讀到魏強寫灣區工業故事,因此覺得我的顧慮是多余的。文化背景的不同可能會帶來一個作家認知和情感上的差異,但他的思考點在哪里,他想表達什么、表現什么,這才是重要的。

魏強在北方成長,客居順德近三十載,這部作品讓我們看到了他對這片土地的情感,以及他作為一個對改革開放有深度介入、有深刻思考和深切感受的作家創作上的責任感和價值追求。

對生活細節有細密的觀察?

毫無疑問,這是一部現實主義的作品,作家對他所要表現的生活盡可能地作了準確、詳盡的描繪。他對生活細節有細密的觀察,例如對工廠車間及其他現實場景據實摹寫。在這些樸素寫實的描繪中,我們感受到了順德家電行業熱騰騰的產業氣息,甚至好像聞到了那些來自工廠、公司、酒樓和大排檔的金屬味、裝修味、海鮮味和老火靚湯味。

同時,作家在敘事上采用接近自然主義的開枝散葉的敘事結構,有一條主線就是譚志遠的人生歷程,在主線敘事的進程中,又“花開兩朵,各表一枝”,講述唐小天、孫寶丁、姚玉婷、張燕等各色人物的故事,講完又歸攏來,回到主線上,有時略有唐突,更多的時候倒也自然。他讓我們在閱讀的進程中產生信任,進而引起共鳴。

可能在一些讀者看來,這部作品在敘事上缺少設計和剪裁。作家在講述譚志遠等人的奮斗史的同時,也講述了社會轉型期出現的由各種欲望追逐而產生的陰暗面和人性黑洞。從積極的觀察角度,我看到魏強對于社會現實各個層面生活的描寫,感到他的寫作遵從或者說與人類學的重要創始人馬林諾夫斯基的寫作原則是一致的。馬林諾夫斯基主張要盡快地把所有東西都寫下來,因為我們永遠不知道寫下來的東西以后有沒有用。從這個意義上來說,這部作品以后如果有機會進行影視改編,作家寫的所有東西,都可能是有用的。因為影視作品更立體,需要密度更大的故事,需要更多的生活素材。

此外,這部作品還讓我們看到作家在表現順德本地的地域人文方面的努力。比如譚氏家族的歷史由來,白鶴鎮譚家村新春佳節的各種習俗和氛圍,千人宴、競投燈,等等,都寫得仔細、有趣。

當然,長篇小說的結構和敘事的節奏,是創作過程中需要好好把控的。把控有度,有張有弛,從容書寫,是一個成熟作家應有的狀態。除了結構和敘事方法上的思考,該作品還有一點不足,便是故事講述當中,不時會脫離小說應有的情景和趣味,以筆記式文筆,羅列企業管理理念、規章制度等,顯得生硬;對主人公的形象塑造,在小說結尾呈現簡單平淡的走向,大有前面用力過猛后續難以為繼的態勢。小說結束時的乏力感,反映了作家對譚志遠們的未來的把握和思考,并不成熟。