標題

標題

內容

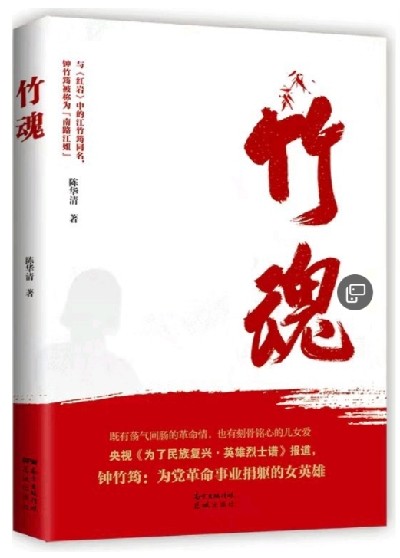

周思明|凸顯多重價值的紅色題材藝術表達

——評陳華清長篇紀實小說《竹魂》

更新時間:2022-03-18 作者:周思明來源:都市頭條

當前,紅色文藝作品創作持續升溫。紅色題材的藝術表達,如何使人物形象更鮮活真實?如何使故事更深入人心?如何拉近與年輕受眾之間的距離?作家陳華清以其創作的長篇紀實小說《竹魂》,給出了令人滿意的答卷。以弘揚紅色革命精神、擦亮紅色文化名片為宗旨的《竹魂》,以大革命時期共產黨員鐘竹筠、韓盈伉儷獻身革命的故事為原型,生動還原風起云涌的南路革命斗爭,為中國共產黨百年誕辰奉獻了一部凸顯強烈當代性的紅色題材文學佳作。作品出版后,引起文學界與本土民眾的熱切關注和傾情閱讀。在開展黨史學習教育、弘揚紅色文化、傳承紅色基因的時代需求背景之下,《竹魂》作為一本及時、貼切的紅色題材文學作品和紅色教育讀本,其出版發行的意義不言而喻;無論是在文學性、藝術性還是教育性等方面,都具有極為重要的價值。作家借“竹魂”象征無數革命先烈的崇高精神,顯得十分剴切。陳華清繼《地火》《瓊花》兩部文學力作之后,如今又推出紅色系列的第三部《竹魂》,這既是對中國共產黨百年華誕的獻禮與致敬,也是對當今社會和學校愛國主義教育工作做出的積極貢獻。

《竹魂》為我們講述了可歌可泣的革命故事,令讀者拿起就放不下,并被書中的故事強烈吸引和感染。貧寒農家少女鐘竹筠,在北海讀書期間,受廣州學運骨干韓盈等革命者的影響,走上革命道路,與韓盈結成革命伴侶,一起尋求救國之路。在白色恐怖中,他們不幸被捕,威武不屈,都獻出年僅26歲的生命。書中既有蕩氣回腸的革命情、忠貞不渝的兒女情,也有舔犢情,是公與私、民族與個體、歷史與現實、傳統與現代緊密結合的一部兼具文學、文獻、文化、教育等多重價值的長篇小說佳作。

可以說,陳華清創作《竹魂》的過程,就是她與書中主人公進行深度精神交流即神交的過程。為了寫好《竹魂》,陳華清付出了許多艱辛與汗水。用她本人的話說,研究跟文學創作是兩回事,是不同的思維方式。研究,是找出歷史的事實,還原真相,是嚴謹的,一絲不茍的;而紅色題材的文學創作,是在尊重歷史事實的基礎上反映歷史事件,刻畫人物形象,講究文學性和寫作技巧,要寫得生動形象、吸引人,讓讀者看得下去,產生閱讀期待。為此,她追尋先烈足跡,進行深度調研。2017年,陳華清在做本土名人文化課題研究時,不期然而然地走進革命先驅鐘竹筠、韓盈的精神世界,了解到他們為廣東南路革命做出的巨大貢獻。在研究過程中,她時常為鐘竹筠的精神所感動。了解得越多,就越發敬佩、越發震撼,并因此產生了一個強烈的沖動:作為一名作家,有責任把本土革命歷史故事寫出來,把革命先烈的優秀事跡廣泛傳播,讓我們的子孫后代銘記先烈,讓紅色革命精神代代相傳。雖然從研究到創作,整個過程中做得很累很苦,但她從未想過要放棄。她時常鼓勵自己,革命先烈為了救國救民連最寶貴的生命都舍得犧牲,自己辛苦一點又算什么?這種致敬革命先烈的樸素情懷、堅定信念,像生命里的一道光,照亮作家前行的路,支撐著她一步步出色完成了《竹魂》的寫作。

《竹魂》的創作實踐與成功案例昭示我們,紅色題材是一座取之不盡、用之不竭的富礦。在以《紅巖》《紅日》《青春之歌》等為代表的紅色文藝經典創作為標桿的價值引領下,紅色文藝作品創作風潮方興未艾,無論在當時還是在現在,都能喚起我們的審美記憶,撥動我們的心弦,是中華民族文化中永恒的記憶與不可分割的血肉構成。在改革開放40周年、新中國成立70周年、中國共產黨成立100周年重大時間節點,更有電影《我和我的祖國》、電視劇《覺醒年代》等紅色題材文藝作品的不斷涌現,這些紅色題材作品的藝術表達,代表著整個中華民族偉大復興中國夢的實現愿望,是我們文藝創作生生不息的創作動力源頭。

《竹魂》作為一部紅色題材文學作品,達成了三個向度的統一:一是歷史真實與文學真實的統一;二是作品內容與時代需求的統一;三是地方故事與中國故事的統一。作者正是從這樣的三個統一并置中譜寫了地方革命先烈的生命贊歌。近年來,紅色題材作品創作方興未艾、直抵人心,以塑造革命英雄為己任的革命歷史題材作品創作,具有承前啟后繼往開來的重要意義,對中華民族偉大復興中國夢的實現至關重要。此類作品創作是作家在歷史長河中藝術性和審美化的創造,集中表現了中華民族核心價值觀和道德理想,承載和維系中國人民的集體記憶和情感紐帶。作為一個民族的獨特精神創造,其所呈現的美學風格和藝術魅力可謂民族精神的徽章和文化創造的標志。陳華清以高度文化自覺,堅持美學的、歷史的、藝術的、人民的創作原則,創作出讓讀者看了深受感動,感動之余還能有所反思,并引發其共鳴和共情的長篇小說。這樣的紅色題材文學創作,兼具思想性、藝術性和可讀性,為主旋律文藝創作提供了可貴的經驗。誠望作者不負時代和讀者的期望,創作更多兼顧思想性、藝術性和可讀性的文學佳作。