標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁(yè) > 粵評(píng)粵好 > 批評(píng)進(jìn)行時(shí)

林培源 | “英雄”與“大寫”的人

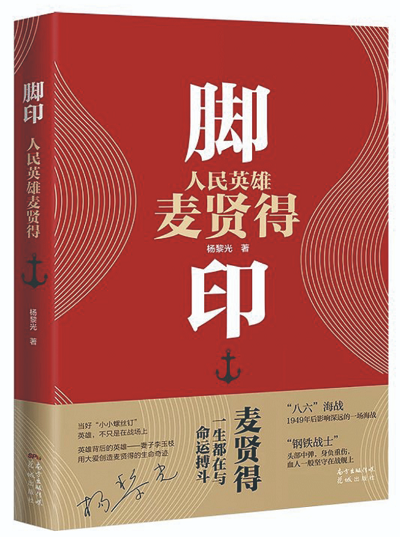

——讀楊黎光《腳印——人民英雄麥賢得》

更新時(shí)間:2021-07-15 作者:林培源來(lái)源:文藝報(bào)

在1965年8月6日凌晨發(fā)生的“八六”海戰(zhàn)中,麥賢得頭部中彈、失去知覺(jué)。蘇醒后,由于頭部失血過(guò)多,麥賢得雙眼無(wú)法視物,但他仍以鋼鐵般的意志在狹窄、黑暗的艦艇中堅(jiān)持戰(zhàn)斗。當(dāng)時(shí)他所在的611號(hào)護(hù)衛(wèi)艇在海戰(zhàn)中被國(guó)民黨兵艦炮彈擊中,前后艙兩部主機(jī)都停止了轉(zhuǎn)動(dòng)。身為輪機(jī)兵的麥賢得憑著對(duì)機(jī)艙的熟練,在腦脊液外流的危急情況下,從上千顆螺絲零件中摸出那顆松動(dòng)了的螺絲,找出扳手,將其擰緊,又以血肉之軀抵住主機(jī)制動(dòng)器使其復(fù)位。611號(hào)護(hù)衛(wèi)艦迅速恢復(fù)了動(dòng)力,繼續(xù)投入戰(zhàn)斗,直至將敵艦擊沉。

戰(zhàn)爭(zhēng)讓麥賢得成為人民口中的英雄和“鋼鐵戰(zhàn)士”,《人民日?qǐng)?bào)》和各地大小報(bào)紙媒體相繼報(bào)道他的光榮事跡,“麥賢得”三個(gè)字一時(shí)間婦孺皆知,全國(guó)成千上萬(wàn)的讀者給麥賢得寫信,關(guān)心他、向他學(xué)習(xí)。此時(shí)的麥賢得只有19歲,戰(zhàn)爭(zhēng)讓他付出了極大的代價(jià),擊中顱腦的彈片雖然經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)而艱辛的手術(shù)被取了出來(lái),但外傷性癲癇、偏癱、失憶、語(yǔ)言障礙等后遺癥卻幾乎伴隨了麥賢得一生。

經(jīng)過(guò)作家楊黎光大量的資料調(diào)查、采訪以及艱難的寫作之后,曾經(jīng)的“戰(zhàn)斗英雄”、如今的“人民英雄”(2019年新中國(guó)成立70周年之際,麥賢得被黨中央授予“人民英雄”稱號(hào))麥賢得,其一言一行,光榮與夢(mèng)想、希望和失落,英雄與普通人之間的重疊與割裂,皆一一躍然紙上。

不管我們稱之為人物傳記、報(bào)告文學(xué)抑或是“非虛構(gòu)”,《腳印》都有著它特殊的文學(xué)氣息、行文風(fēng)格和感染人心的力量。閱讀這部作品的過(guò)程中,同為潮汕人的我時(shí)常被作者記錄和刻畫的細(xì)節(jié)所感動(dòng)。那么,《腳印》究竟有什么樣的獨(dú)特性?這部作品歸納起來(lái)有如下三個(gè)特點(diǎn):歷史性、知識(shí)性和故事性。

所謂“歷史性”,指的是作品所鉤沉出來(lái)的歷史背景、細(xì)節(jié)和時(shí)代氛圍。作為一部以人物為中心的非虛構(gòu)作品,麥賢得是當(dāng)之無(wú)愧的“主角”,但作者卻是從大處起筆,著墨于大時(shí)代中小人物的抉擇。前五章既將冷戰(zhàn)背景、海峽兩岸的局勢(shì)、蔣介石“反攻大陸”的計(jì)劃,巨細(xì)靡遺地呈現(xiàn)出來(lái),又將麥賢得生活的潮汕地區(qū)的風(fēng)俗民情、家庭等與大時(shí)代勾連起來(lái)。這就使得讀者對(duì)“時(shí)勢(shì)造英雄”有了更確切的體認(rèn)。麥賢得高大的身材、對(duì)參軍保家衛(wèi)國(guó)的渴望,都在這一部分變得立體起來(lái),我們也得以順著作者的目光,重新回到東南沿海人人皆兵、時(shí)時(shí)備戰(zhàn)的緊張氛圍當(dāng)中。因此,麥賢得入伍又恰好被派到家鄉(xiāng)駐守的經(jīng)歷,就有其偶然性和歷史的必然性了。此時(shí)的麥賢得留給我們的,是血?dú)夥絼偂⒊錆M熱忱的鄉(xiāng)村青年和新兵的形象。

“知識(shí)性”,指的是充盈在《腳印》字里行間、建立在歷史性基礎(chǔ)上的大量專業(yè)知識(shí)。不管是對(duì)國(guó)民黨方面“反攻大陸計(jì)劃”和“國(guó)光計(jì)劃作業(yè)室”的介紹,還是對(duì)我方海軍戰(zhàn)艦、護(hù)衛(wèi)艇上電機(jī)兵、輪機(jī)兵等不同兵種的區(qū)分,抑或是對(duì)東南沿海的地理文化歷史沿革和戰(zhàn)略地位的強(qiáng)調(diào),甚至是“觀通站”這樣的軍事概念,乃至麥賢得身處的機(jī)艙和肩負(fù)的戰(zhàn)斗任務(wù)以及其后入院救治所涉及的一系列醫(yī)學(xué)常識(shí)的書寫,都顯示出作者誠(chéng)懇的“求真”態(tài)度和扎實(shí)的寫作功底。在掌握大量一手、二手資料的前提下,如何將這些資料刪減、整合、擴(kuò)充而又不失卻“真實(shí)性”,無(wú)疑是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)。這也是《腳印》一書所以吸引人的地方,有了這樣細(xì)致入微的知識(shí)背景做支撐,麥賢得受傷入院后,手術(shù)的難度、術(shù)后恢復(fù)的艱辛,以及步入婚姻和家庭生活所歷經(jīng)的磨難,都有了清晰的呈現(xiàn),讀者在閱讀這些人生片段時(shí),會(huì)感到身臨其境,隨著人物每一次命運(yùn)的轉(zhuǎn)折而唏噓慨嘆。

《腳印》第三個(gè)特征,也是最重要、最令我驚嘆的,是作者對(duì)“故事性”的把握。這倒不是說(shuō)作者違背現(xiàn)實(shí)進(jìn)行虛構(gòu),而是在還原歷史和日常生活的基礎(chǔ)上,將“英雄”背后有血有肉的“人”生動(dòng)地呈現(xiàn)出來(lái)。于是,我們清晰地看到了麥賢得從青年到中年再步入老年的軌跡:作為新兵,他將生死置之度外,在經(jīng)歷死亡的威脅后重振精神;在步入婚姻后,由于一系列創(chuàng)傷和后遺癥,麥賢得變得喜怒無(wú)常,給妻兒和家庭帶來(lái)“陰影”,之后,在妻子李玉枝無(wú)微不至的照顧下,麥賢得度過(guò)了漫長(zhǎng)的恢復(fù)期;在十年“文革”期間,面對(duì)莫須有的誹謗和非議,如何“忍辱負(fù)重”,最后重獲為人、為英雄的尊嚴(yán)。

正如作者所言:“生活中的細(xì)節(jié),極易被人們忽視,但細(xì)節(jié)是作家們苦苦追尋的,因?yàn)榧?xì)節(jié)是最真實(shí)的歷史,細(xì)節(jié)也最能形象地還原現(xiàn)場(chǎng),讓作者與讀者一同感受歷史。”生活中和歷史中的細(xì)節(jié)不容虛構(gòu)和歪曲,《腳印》一書,正是憑著大量的細(xì)節(jié)賦予英雄的人生以日常性、故事性和真實(shí)性。幾乎喪失語(yǔ)言能力的麥賢得,面對(duì)巨大的榮譽(yù)和稱贊,說(shuō)得最多的話是“不夠,不夠”;在“文革”極左思潮的影響下,被以莫須有罪名誹謗為“假英雄”的屈辱中,麥賢得甚至想到了死,英雄加之于他身上的是光環(huán),但生活交給他的,更多的是保持內(nèi)心的純粹。

《腳印》最令我動(dòng)情的,并不是麥賢得面臨生死考驗(yàn)時(shí)表現(xiàn)出的“鋼鐵意志”,而是散落在字里行間的至情至性和兒女情懷。如果說(shuō)見諸官方報(bào)道的麥賢得某種程度上被“神圣化”了,那么《腳印》就是將符號(hào)化、英雄化背后的人還原出來(lái)。這樣的麥賢得和常人一樣有七情六欲和精神苦悶,他易怒易躁,嚴(yán)于律己,更因其超乎常人理解的正義感而引發(fā)沖突——婚后第一次到岳父家時(shí),他因看不慣在路上莽撞騎自行車的年輕人而訓(xùn)斥他,因此打起架來(lái)。通過(guò)這樣的細(xì)節(jié),英雄被遮蔽的一面浮現(xiàn)出來(lái)。我們也在這樣生動(dòng)的日常細(xì)節(jié)里,看到麥賢得身上可親可敬的部分,此時(shí)的英雄并非高高在上,他就如同你我身邊任何一個(gè)仗義執(zhí)言的人。

《腳印》難能可貴之處,還在于花了大量篇幅,從麥賢得妻子李玉枝的角度,為讀者“細(xì)描”出麥賢得的家庭生活。李玉枝面對(duì)“軍婚”的猶豫和抉擇,步入婚姻后“蜜糖裹著苦果”的心酸和艱辛,瘦弱身軀所背負(fù)的重?fù)?dān)(努力學(xué)習(xí)醫(yī)護(hù)知識(shí),成為一名“合格的妻子和稱職的護(hù)士”),在樸素得近乎平鋪直敘的語(yǔ)言里,煥發(fā)著迷人的光芒。

這是《腳印》里最動(dòng)人也最柔軟的部分。英雄的形象,在兒女柔情、相濡以沫中變得立體。此時(shí)的英雄,是閃現(xiàn)著人性光輝的英雄,是會(huì)落下“落寞的眼淚”的英雄,是在妻子“把心揉碎了愛”的呵護(hù)下,重獲新生命的英雄。這樣的英雄,是一個(gè)品格高貴的人,一個(gè)純粹的“大寫”的人。這樣的人,怎能不讓人心生敬意呢?