標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

深讀詩會|主題詩人李雙魚:詩鄉(xiāng)是永恒的歸宿

更新時間:2021-05-24 來源:深圳作協(xié)

李雙魚,原名李劍飛,1984年出生于廣西博白。2000年開始文學(xué)創(chuàng)作,作品發(fā)表于《詩刊》《作品》《廣西文學(xué)》《紅豆》《特區(qū)文學(xué)》《山花》等文學(xué)期刊,出版有作品集《落花返枝》。曾獲深圳市睦鄰文學(xué)獎、大鵬文學(xué)獎、第一朗讀者年度最佳詩人獎,現(xiàn)居寶安西鄉(xiāng)。廣東省作協(xié)會員,寶安區(qū)詩歌學(xué)會會長。

詩鄉(xiāng)是永恒的歸宿

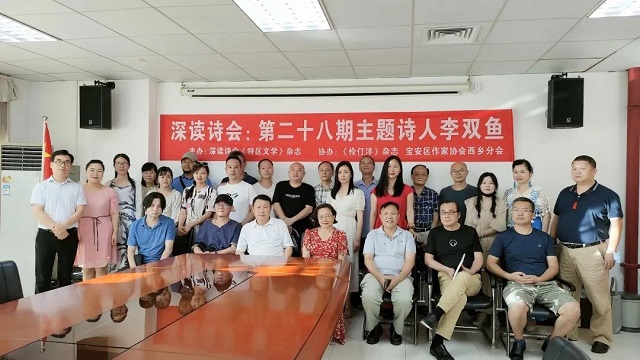

2021年5月22日,“深讀詩會”第二十八期活動在西鄉(xiāng)體育中心功能樓四樓會議室舉辦。本期活動通過朗誦與點(diǎn)評的方式,對主題詩人李雙魚的詩歌創(chuàng)作展開熱烈的探討。據(jù)悉,本期詩會由《特區(qū)文學(xué)》雜志社主辦,由《伶仃洋》雜志與寶安區(qū)作家協(xié)會西鄉(xiāng)分會協(xié)辦。

把詩歌作為畢生夢想并進(jìn)行實(shí)踐

少年時代的李雙魚貪婪地四處覓書。他尋來小學(xué)語文老師的武俠小說,偶得打工族從廣東帶回的《佛山文藝》《讀者》《故事會》便如獲至寶。16歲時,他赴外求學(xué),開啟獨(dú)立生活。同學(xué)恣意揮霍青春,他則甘做圖書館的苦行僧。幾乎每一本文史哲類藏書的借書證上都寫下了他的名字。李雙魚自述,他的讀書方法比較笨拙,就是抄書,整本地抄。他放慢閱讀速度,把每一個字寫得端正好看。筆尖落在紙上,摩擦帶來美妙的觸感,他會感到與文字之間存在一種宛如血脈相連般的親切關(guān)系。

李雙魚把自己的讀書習(xí)慣稱作“滯后的閱讀”,即閱讀“過時”的文本。他總是閱讀上一年度的好書榜、年度選本,而把本年度的留到下一年。李雙魚解釋,之所以挑選與當(dāng)下保持一定時間距離的讀物,是因?yàn)槲膶W(xué)不像日新月異的科技、商業(yè),需要人立刻反應(yīng)、學(xué)習(xí)。文學(xué)所書寫的母題以及文學(xué)寫作的技巧,實(shí)際每年變化甚微。閱讀過程不必有很大的功利性,它很可能是“無用”的,人們閱讀也許只為體悟一種意味或?qū)ふ乙环N心靈的慰藉,讀點(diǎn)“過時”的文本未必是壞事。

21世紀(jì)初互聯(lián)網(wǎng)剛剛興起,李雙魚已是活躍在各大文學(xué)網(wǎng)站的元老級沖浪青年。他的文字散落在榕樹下、樂趣園、紅袖添香、碧海銀沙、白鹿書院等網(wǎng)站,宛如詩海中的小舟,為他載來了不少志趣相投的摯友。詩人阿翔回憶:“大概是2007年,我在線上認(rèn)識了李雙魚。那會兒我和樊子創(chuàng)建了‘大象詩社’,李雙魚是最早一批成員之一。”盡管一些作品因網(wǎng)站關(guān)停或改版而遺失,但詩歌在生命中的分量不曾削減分毫,詩鄉(xiāng)依然是李雙魚永恒的歸宿。

2002年,李雙魚南下務(wù)工,輾轉(zhuǎn)于廣州、黃山、上海等地后,后定居于深圳。評論家廖令鵬于此時結(jié)識了李雙魚,并目睹了他的詩歌創(chuàng)作生涯。廖令鵬認(rèn)為李雙魚無愧于打工詩歌第三代的代表詩人、寶安詩群中的杰出詩人。最奇特的是,區(qū)別于其它打工詩歌,李雙魚的創(chuàng)作充滿了柔美的古典主義氣息,清凈、安靜、不銳利。廖令鵬描繪了一幅令人心曠神怡的場景:炎炎夏日午后,落微雨,荷花、薄荷的清香彌漫,讀李雙魚的詩歌是最美的享受。

作家孫向?qū)W深知李雙魚才華橫溢。他說:“李雙魚的詩風(fēng)多變,能寫朦朧晦澀的詩歌,卻也有婉約、大氣、積極向上的一面,更能駕馭多種文體,堪稱80后最優(yōu)秀的詩人之一。”

夾在閱歷豐富的70后與佛系青年90后之間,80后的一批詩人難免容易迷茫而束手無策。作為處于十字路口的“80后”中的一員,李雙魚保留著嚴(yán)肅的寫作傳統(tǒng),如詩言志。他常捫心自問:“把詩歌作為畢生夢想并進(jìn)行實(shí)踐,需要怎樣的支撐和滋養(yǎng)?”這個問題看似沉重,但李雙魚把它視作甜蜜的負(fù)擔(dān),因?yàn)樵姼杼N(yùn)育詩心,純真的詩心之珍貴勝過萬事萬物。

含蓄蘊(yùn)藉的寫作傳統(tǒng)

主持人、作家協(xié)會秘書長趙婧說:“在深圳的詩人圈子里,李雙魚用他的純樸、真誠交友與寫作,沒有功利,只是一個純樸的鄉(xiāng)村少年娓娓道來他質(zhì)樸的情懷。”

深圳米貴,居之不易。李雙魚憑借一支生花妙筆在此地安身立命,令見證他一路走來的朋友們倍感喜悅。詩人阿翔評論道:“李雙魚在深圳這些年走得很遠(yuǎn)。他娓娓道來的、雋永的情感如春風(fēng)掠過的花瓣輕微搖晃,讓我們的心靈難免悸動。”“悸動”是因?yàn)槔铍p魚的詩中的真實(shí)與細(xì)膩,從《一半》《幽居》《城中村》《深圳灣》等詩中大約可以看出詩人曾經(jīng)漂泊不定的生存狀態(tài)。“他對異鄉(xiāng)人的身份強(qiáng)烈不適,乃至借酒澆愁,”詩人張淼說道,“特別是這句‘我有市井氣/我有不安心/我有囫圇一世’(《幽居》),本性單純善良的詩人甚至開始自責(zé)。”這類詩篇在李雙魚整本詩集中占了較大比重,代表了深圳南漂一族所共有的艱難生存狀態(tài)。“他的詩歌直面當(dāng)下,區(qū)別于吟誦風(fēng)月的鴛鴦蝴蝶派。”寶安區(qū)作協(xié)名譽(yù)主席王熙遠(yuǎn)說,“表達(dá)對現(xiàn)實(shí)的看法時,不是赤裸裸地喊口號,而是收斂鋒芒,用詩歌的語言表達(dá)情感。需得仔細(xì)品味才能讀出詩人的真正意圖。這也是李雙魚詩歌耐讀的原因。”

李雙魚詩歌的過人之處在于,他并未停留在悲傷的傾訴或者憤怒的控訴中,而是用親情與友情、詩與茶等來抵抗生活的重壓。詩人張淼指出,與同時期部分詩人的無病呻吟或過度渲染不同,李雙魚是克制內(nèi)斂的,他只肯讓憂傷透過一點(diǎn)縫隙顯露出來。這種抒情手法來源于流淌在李雙魚的血液里的“傳統(tǒng)”,這是他與生俱來的一種節(jié)奏、一種思維方式、一種說話的語氣和傾聽的姿勢。學(xué)者趙目珍用“含蓄蘊(yùn)藉”形容李雙魚的詩歌,稱他對詩歌用語的選擇非常謹(jǐn)慎,注重詞語和所詠之物的貼合度。“他的語言的色彩、美感和委婉古典的風(fēng)格是匹配的,所以會有余音繞梁的效果。”

學(xué)者趙目珍與評論家廖令鵬俱認(rèn)為李雙魚從《詩經(jīng)》中汲取了養(yǎng)分。趙目珍指出李雙魚善用“賦比興”之“賦”,其寫作風(fēng)格從容淡定,如他的為人一般不溫不火、娓娓道來,行云流水一樣慢慢前行。廖令鵬則認(rèn)為是“比”,并舉例論證,李雙魚將小溪流水的淙淙比喻成微小齒輪嚙合的聲音、將躺草地上張開手的姿勢比喻成吸管。“‘它的七寸,恰好是祖母/每年異常炎熱的祭日’(《蛇》),這是最精彩、最通透的‘比’。”廖令鵬贊道。

深扎大地又花繁葉茂

李雙魚愛寫植物。植物詩的源頭大約可以追蹤到《詩經(jīng)》。評論家廖令鵬認(rèn)為李雙魚有超乎尋常的“低”視角,把自己放低,再由低往上走,才寫得出別具一格的植物詩。大量植物、食物詩的出現(xiàn),既與詩人年少時生活的故鄉(xiāng)有關(guān),也與詩人關(guān)照世界的態(tài)度有關(guān)。詩人張淼認(rèn)為,不言不語的植物代表著一種單純,這也許是他以簡單生活抵抗復(fù)雜世俗的一種方式。如《雞蛋花》:“我和妻子蹲下來/撿拾雞蛋花/仿佛在路人的眼中/我們?nèi)允遣辉L大的孩子。”此類場景讓人感覺溫馨幸福。與張淼同為女性詩人的唐詩也說,讀畢《小令》所描寫的忍冬花,她不由生出獨(dú)屬于女性的疼惜之情。

詩人趙俊認(rèn)為,自古嶺南詠物詩較少,如“雞蛋花”等意象在中國古代更不常見,李雙魚此舉是對中國詩歌版圖的補(bǔ)全。詠物詩大都托物言志,但李雙魚更多是托物言情。學(xué)者趙目珍說:“李雙魚的言情不同以往,言的是更為細(xì)膩、細(xì)微的情,說明他不滯于物。”評論家唐小林表示贊同,并說:“詩人之所以為詩人,是因?yàn)樗麄冇袠O其敏銳的藝術(shù)感覺。正如李雙魚擅長觀察、發(fā)現(xiàn)、感知,才寫得出諸如《楊桃》之類的詩。”

日常生活是李雙魚詩歌的重要來源。詩人不亦認(rèn)為:“李雙魚敢于直白描述內(nèi)心所思所想,通過一些意象含蓄地描摹身邊真實(shí)情景。他的詩歌是中國傳統(tǒng)詩歌探伸出來的一種新的表達(dá)。”李雙魚詳細(xì)講述他為一句“為了風(fēng)雨壓下又彈起的花枝”所進(jìn)行的推敲:是用“風(fēng)雨”還是“飛鳥”?詩人張淼認(rèn)為,這恰可以代表他生存的狀態(tài)——盡管有風(fēng)雨摧殘,但依然能夠奮力彈起、飛入高空,繼續(xù)寫作一首首帶有人間煙火與思想靈氣、深扎大地又花繁葉茂的詩歌。