標題

標題

內容

南方+|全景展現廣東醫療隊抗疫事跡,報告文學《千里馳援》是怎么做到的?

更新時間:2020-03-04 來源:南方+

3月2日,廣東省作家協會黨組書記、專職副主席張培忠和廣州城建職業學院黨委宣傳部部長、黃埔區文聯副主席許鋒合作的報告文學作品《千里馳援》在《人民日報》“大地”文學副刊“抗疫一線的故事”報告文學專欄發表,引起熱烈反響,受到全網多家媒體轉載刊發,《南方日報》全文轉載并刊發于副刊“海風”版。

《南方日報》2020年3月3日副刊“海風”版

《千里馳援》全文共6000多字,以“全景式”的筆法,集中表現了廣東醫療隊千里馳援湖北與新冠病毒作戰的英雄事跡,細節翔實,筆調克制而極富張力。作品一經刊發,即受到全國讀者廣泛好評,有讀者評價道:“廣東醫療隊出征武漢抗疫,就是投入一場沒有硝煙的戰斗,而這部作品就是這個戰場上的精神武器!”

南方日報記者采訪作者張培忠、許鋒了解到,這部作品萌芽于元宵節后,2月13日敲定大綱,17日即完成初稿,再經過幾易其稿,在十余天內完成寫作。

“春節期間,廣東省作協非常關注疫情狀況。”張培忠說,廣東醫療隊除夕連夜出征,前后一共派出24批醫療隊,與全國人民一樣,廣東作家也深受觸動,“所以我們一直思考、醞釀,應該用怎樣的形式,反映醫療工作者在前線戰斗的故事。”

南方醫科大學第三附屬醫院赴湖北醫療隊集結。鄭一見 攝

因此,元宵節后,中國作協和省委宣傳部的有關工作一經部署,省作協即聞風而動,謀劃重點、作出數篇報告文學的創作部署,其中就包括由張培忠、許鋒合作采寫完成的《千里馳援》,反映廣東全省醫療隊馳援湖北的全局。

如何把握24支醫療隊、2461名醫務工作者的精神樣貌、從中提煉典型人物?首先,張培忠多方聯系了省衛健委以及省內多家醫院的相關負責同志,由他們推薦優秀的一線醫療工作者。

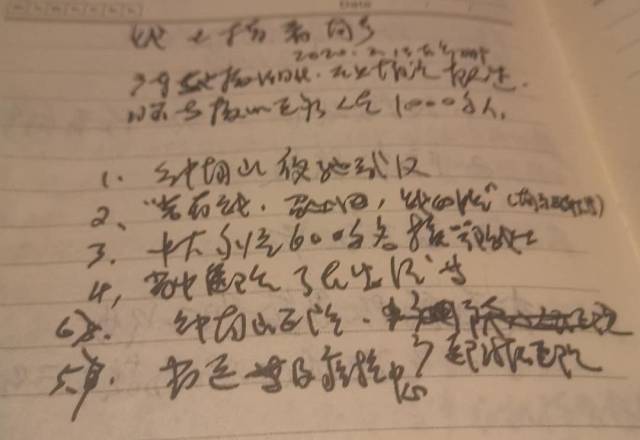

醫護人員的先進事跡匯總后,張培忠與許鋒即刻反復溝通、分配任務,展開多次電話采訪,再選取若干重點材料,如鐘南山夜馳武漢、“若有戰,召必回,戰必勝”的請戰出發場面、接手武漢漢口醫院并對隔離病區進行改造、中西醫結合治療的真實場景等,形成由7小節構成的提綱,著手創作。

張培忠所寫提綱

遠程采訪“有便利更有困難”,需要下苦功也需要“巧勁”。鐘南山在餐車小憩的照片已傳遍全網,張培忠則想方設法聯系上鐘南山的助理,通過電話,具體了解鐘南山出發當日及后續幾天的工作細節;一線醫護人員工作十分忙碌,許鋒則等待數個小時,等到受訪者休息好了、方便時才進行采訪……

?無法親臨一線,就更需要抓住一切線索,力求還原出在“前線”感同身受的樣貌。許鋒告訴記者,廣東省人民醫院護士李婕茹給病患打針的細節便源于她的日記;重癥床旁超聲技術搶救突發氣胸重癥患者的過程,超聲儀到底擺放在“床旁”還是“床邊”、究竟有多重,不僅需要作家查閱資料,更要和醫護人員最后確認。

“越是重大事件,越要用平實、樸素、甚至是稍微深沉的筆調去描摹。”張培忠說,此時,作品的文學性體現在“精準把握細節,予以傳神表達”。

在極有限的時間內,面對龐雜的線索素材,又要保證寫作的質量,讓細節經得住推敲,人物飽滿不浮夸,許鋒相信,“細節,是作品打動讀者的唯一內涵”。因此,作者選擇了最能反映醫護團隊精神的幾個人物縮影,“只是這一點點細節,就足以讓人潸然淚下”。

????? 首批廣東馳援湖北武漢醫療隊對口支援的武漢市漢口醫院,醫護人員在緩沖區互相穿戴防護服。? 卞德龍 徐昊 攝

談及采訪醫護工作者的感受,張培忠與許鋒表示,雖然隔著電話,他們依然能感覺到一線醫生的精神狀態“都很好”,不僅有著沉甸甸的責任,更有一股頑強的精神力量在支撐著他們。這種力量及其背后的事跡更是讓作者本人在寫作時“幾度哽咽”。

“這就是廣東精神。”張培忠說,每當國家需要的時候,廣東總是不計代價、聞令而動,而廣東醫療隊主動請戰出征的大無畏精神,更折射了全國所有在前線戰斗的中國人的精神,“這是我們中華民族的脊梁,值得歌頌和弘揚!”

在災難面前,作家何為?文學何為?《千里馳援》給出了答案:與其被動等待,不如以力所能及的方式投入洪流,站在時代前列。張培忠和許鋒相信,報告文學不僅僅是自然主義的真實描述,還要給人以溫暖、信心以及前行的力量。“我們在苦難面前要保持人的尊嚴,就更需要精神力量的支撐,而文學恰恰能起到鼓舞人心的‘火炬’作用。”

?? 1月27日早晨七7點,南方醫院與廣醫一院的10名護士前往漢口醫院上班,出發前他們相互加油打氣。卞德龍 徐昊 攝

張培忠透露,省作協已部署多篇抗疫相關報告文學創作,多名廣東作家正在分頭加緊為鐘南山作傳,廣東文學院院長熊育群的《守護蒼生》在《光明日報》頭版發表后,將補充內容,以七種語言翻譯出版,同步在全球發行;省作協還將和省衛健委溝通,進一步挖掘抗疫戰線中平凡人的故事。

“廣東的報告文學是一座‘富礦’。”張培忠說,廣東的報告文學資源豐富,作家梯隊逐漸凝聚成型,大有可為。他呼吁,廣東作家要有舍我其誰的抱負和雄心,舍得下苦功、廣泛汲取知識、提高藝術修養,“才能駕馭當下紛繁復雜的現實生活,才能創作出代表嶺南、代表中國的精品力作!”

【記者】黃楚旋

【統籌】郭珊

【圖片】受訪者供圖

?