標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁 > 粵評粵好 > 批評進(jìn)行時

溫阜敏 | 南嶺豪彈鋼的琴一一談長篇報告文學(xué)《燃燒的交響曲》的創(chuàng)作意義

更新時間:2019-12-12 來源:今日頭條

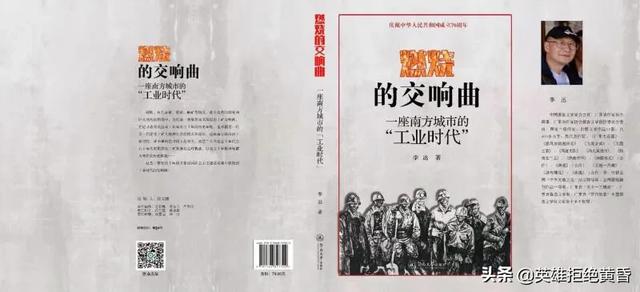

一個人和一座城的工業(yè)史,《燃燒的交響曲》(暨南大學(xué)出版社2019年),由一位來自韶關(guān)國有大企業(yè)的作者來寫,因緣際合,是再恰當(dāng)不過了,這本身就是勞動者的反思、自省與總結(jié),一個人在為粵北的大工業(yè)背書,長達(dá)40萬字的巨作,恰如粵北工業(yè)建設(shè)的里程碑,自身就是沉甸甸的見證,也是新中國韶關(guān)工業(yè)歷史路程的解密。在建國70年的大慶日子里,著作讓我們重溫了那些火紅的年代,那些激情澎湃的歲月,那些波瀾壯闊的建設(shè),那些創(chuàng)業(yè)的篳路藍(lán)縷,那些可歌可泣的英雄故事,何其幸哉。著作本身對工人出身的作者而言也是一個超越,總體看作品表現(xiàn)為大手筆大寫意,具有輝煌的境界和豪邁的風(fēng)格。有一部獲獎無數(shù)的電影叫《鋼的琴》,反映了東北后工業(yè)時期工人窘迫而不甘的生存狀況。電影其實改編來源自東莞同名音樂劇,東莞改革前無大工業(yè),這里借用來闡釋李迅用文字譜就的“燃燒的交響曲”之剛性的創(chuàng)作風(fēng)格,記得作者曾有部紀(jì)實文學(xué)叫《琴心劍膽》,這回是“琴心劍膽”罷,南嶺豪彈“鋼的琴”,套用來想談一談作者的創(chuàng)作意義,也仿交響樂結(jié)構(gòu)從四個樂章方面略說。

第一樂章:南嶺建設(shè)的情懷

《燃燒的交響曲》是為共和國工業(yè)作出重要貢獻(xiàn)的粵北建設(shè)者而寫。作者本身就是一個建設(shè)者過來人,他為韶關(guān)這座千年古城奏起的工礦交響曲,以穿越時空的激情和響徹行云的力度,匯聚成嶺南跨世紀(jì)的浩然壯歌。作品的副標(biāo)題赫然標(biāo)明:一座南方城市的“工業(yè)時代”,眾所周知,工業(yè)題材不好寫,很容易落入材料的堆砌,工裝式的劃一敘述,流水線般的匯報。作者扣住了人本身,扣住工業(yè)歷史推動者創(chuàng)造者的心靈與靈魂。諸如“大時代催生的群英譜”、“最美鋼城人畫廊”、“礦工風(fēng)采圖、礦山脊梁圖”、“群英圖”、“人物”、“勞模協(xié)奏曲”、“藍(lán)領(lǐng)之星”、“工礦之魂”等,具體寫了諸如:直木頂千斤、黃河的兒子、鐵人正傳、“八旗子弟”遲來的春天、金子般的心、創(chuàng)造殊勛的功臣、地層深處的“老黃牛”、筑爐工的春天、“南網(wǎng)”之星等人物,寫了他們的命運、情緣、奇跡與思辨等。作者的著眼點在工業(yè)歷史的主體勞動者的身上,既潑墨他們平凡人不平凡的功績貢獻(xiàn),也點墨寫出他們的七情六欲,他們的弱點毛病,這就讓整本工業(yè)題材的書好看了,人物活起來了。我最欣賞的就是那些勞動者創(chuàng)造者那些真實可信的故事,他們就像我的鄰家的工人和管理者,栩栩如生。那些普通勞動者的形象,使得粵北大工業(yè)歷史的畫面得以完整。

第二樂章:歷史畫卷的溫度

可以說,李迅是用文學(xué)手段書寫粵北千年工業(yè)史的第一人,這需要過人的膽識與深邃的視野。讀到這些填補文學(xué)描繪空白的文字,我有被撞擊的反應(yīng),頗有“燒腦上頭”的強烈感覺。

60多年后,為廣東曾經(jīng)第二大工業(yè)重鎮(zhèn)作傳,復(fù)盤當(dāng)年的鋼鐵煤火歷史,確是卷牒浩瀚的工程,本已退休的李迅,余熱熊熊,他窮盡在職期間的經(jīng)歷與積累,跋山涉水作現(xiàn)場考察與當(dāng)事人采訪,短短半年的時間,從采訪到構(gòu)思,采用新角度新結(jié)構(gòu)抒寫,歷盡艱辛,終成大作。這些文字帶有鋼鐵的質(zhì)地,帶有廠礦的氣味,帶有烏煤的燃燒,有著咄咄逼人的氣場。作品重視內(nèi)容故事,重視故事細(xì)節(jié),有著質(zhì)樸的敘述,感性的描述,邏輯的說理,自然的抒情,所以也有著歷史畫卷的溫度。李迅的創(chuàng)作印證了這些說法:“紀(jì)實文學(xué)的優(yōu)長在于能快捷、有力、主動介入現(xiàn)實。紀(jì)實文學(xué)作家的優(yōu)長在于其自覺的使命、責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。我國正在發(fā)生歷史巨變,作為時代書記員和人民良心的紀(jì)實文學(xué)作家,是最可大有作為的。(李朝全)”

順便說之,我本人其實也是來自重工業(yè)產(chǎn)業(yè),作為出身一名產(chǎn)業(yè)工人的讀者,對文中大量出現(xiàn)的企業(yè)重工業(yè)車間工段流水線場景很熟悉很親切,感謝作者讓我重溫了自己企業(yè)工廠工人的生活與履歷。

第三樂章:時代敘述的視角

如上所述,《燃燒的交響曲》格局宏大,構(gòu)思恢宏,復(fù)調(diào)結(jié)構(gòu),構(gòu)架匠心,視野開闊,宏大敘事。具有歷史文化的厚度與回望反思的深度。我們一如既往地看到了紀(jì)實文學(xué)作家李迅活躍的身影,讀到了他講述的韶關(guān)老故事,他為粵北工業(yè)而作的一幀幀翔實熱情的記錄,又一次擦亮和刷新廣東紀(jì)實文學(xué)的功能作用。

作品是某種意義上的新聞人、紀(jì)實文學(xué)作家的個體歷史敘述。在建國近70年的重要節(jié)點,全面、立體地回溯了韶關(guān)的工業(yè)輝煌與“東北現(xiàn)象”。那些生活的本真得到淋漓再現(xiàn)。

結(jié)構(gòu)很工整,套用交響曲的多段式,安排一概齊全的序曲-部-編-章-節(jié)-段-結(jié)語-尾聲,環(huán)環(huán)相連,絲絲相扣。時間和空間上轉(zhuǎn)化彼此對應(yīng),話語流暢自然,寫作手法有時借鑒各種藝術(shù)的如特寫、蒙太奇、渲染、復(fù)調(diào)等,如交響曲,作者力圖追求尼采說的“具有博大的、高遠(yuǎn)的、深厚的精神境界。”

總的看,我覺得作品吻合了紀(jì)實散文理論家們提出的所謂“新五性”,即主體創(chuàng)作的莊嚴(yán)性,題材選擇的開拓性,文體本質(zhì)的非虛構(gòu)性,文本內(nèi)涵的學(xué)理性,文史兼容的復(fù)合性。

第四樂章:溫故知新的反芻

如今,生活在粵北韶關(guān)的人處在珠三角、大灣區(qū)邊緣,總有許多的失落感、挫折感、落后感。走出戀舊情結(jié),矚目明天,作品讓過去告訴現(xiàn)在與未來,計劃經(jīng)濟(jì)時代曾經(jīng)輝煌的往昔,已一去不復(fù)返,大浪淘沙留下許多從物質(zhì)到精神的寶貴遺產(chǎn),還有不容忽視的探索的經(jīng)驗教訓(xùn)。那些自力更生奮發(fā)圖強的精神財富,那些爭分奪秒精益求精的工匠精神,那些任勞任怨奉獻(xiàn)一生的勞模精神……都是我們今天值得繼承發(fā)揚的寶貴的硬核內(nèi)涵。《燃燒的交響曲》在多處畫龍點睛,有著站在新時代第一個十年末節(jié)點的觀察經(jīng)驗重組與自省。或許,命運的對錯不是我們能簡單評價的,而紀(jì)實文學(xué)的美學(xué)效應(yīng),放大突顯了歷史的功過得失,讓人們在閱讀里獲得依據(jù)豐富史實的思考空間。回望來路,粵北中心城市應(yīng)有更加清晰與遠(yuǎn)大的前瞻與理想。這些清醒的反思,常常讓我忽略作品客觀存在的瑕疵,譬如材料的過多堆砌羅列,敘事有時的重復(fù),某些文字的粗糙,一些表述的待嚴(yán)密,此外,全文如能壓成四部結(jié)構(gòu)應(yīng)更洗練精彩,須知交響曲沒有第五樂章哦。

父輩的旗幟永不褪色,讀完《燃燒的交響曲》,心潮起伏,因其豪邁恢宏的正能量敘述,我反而油然想起作家王小波的話:“我只愿蓬勃生活在此刻,無所謂去哪,無所謂見誰,那些我將要去的地方,都是我從未謀面的故鄉(xiāng)。以前是以前,現(xiàn)在是現(xiàn)在。我不能選擇怎么生怎么死,但我能決定怎么愛怎么活。”作為當(dāng)下的韶關(guān)人,從作品可以汲取到前輩們奮發(fā)圖強的時代精神營養(yǎng),溫故知新,從而更加精神抖擻地,投入到新時代韶關(guān)的社會主義新的建設(shè)中。

所以,期待李迅新的紀(jì)實文學(xué)創(chuàng)作,“燃燒的交響曲”,應(yīng)該也必須有新時代的續(xù)章……

?