標題

標題

內容

羊城晚報|大灣區文學的昨天、今天和明天

更新時間:2019-07-15 作者:古遠清來源:羊城晚報

1962年3月,郭沫若受蕭殷邀請,出席由廣東作協、《作品》、《羊城晚報》主辦的詩歌座談會(左起:岑桑、柯原、陳蘆荻、歐外鷗、郭沫若秘書、歐陽山、張永枚、郭沫若、韓笑、蕭殷、韋丘、梵楊、沈仁康、野曼、歐陽翎)

1988年1月,香港作家聯誼會首屆理事會成員合影(前排左起:何達、曾敏之、劉以鬯、羅忼烈、何紫、吳羊壁;后排左起:陳浩泉、白洛、潘耀明、夏婕、陶然)

1990年代初,澳門筆會成員與內地作家合影:李鵬翥(前排左一)、光未然(前排左三)、李成俊(前排左四);湯梅笑(后排左一)、曹河(后排左二)、曾煒(后排左三)、韋丘(后排左五)

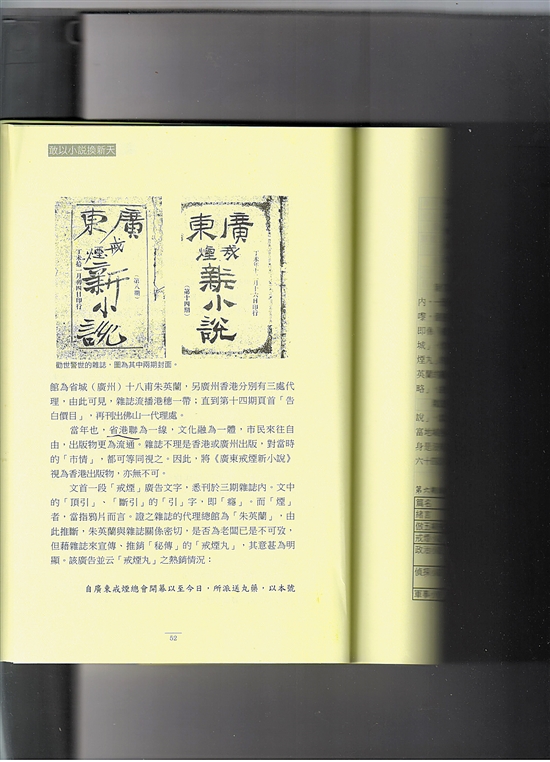

1907年出版的《廣東戒煙新小說》雜志

1 /

歷史上早已有 “省港澳” 新小說

從上世紀初開始,“省港澳”作為一個關鍵詞在官方文件和日常生活中經常使用。省港澳地區是指廣東、香港和澳門。需要明確的是,這個“省”不限于廣州,是特指整個廣東省。據有關學者考證,最先使用“省港澳”一詞系19世紀60年代在香港開設的“省港澳輪船公司”。這家英資企業,總部在香港,除了運貨載客外,也推出旅游套餐,輪船所經的路線,把三個地方連在一起推介。“省港澳”是地域上的界定,后來在文化上也具有聯為一體的意義。那時港澳遠未成為“特區”,市民從廣州到香港、澳門,或港澳市民進入內地,都來往自由,進進出出有如走親家一樣。報紙雜志及文藝作品尤其是小說,也在粵港澳三地流通,作家隊伍同樣來自三個區域。遠的不說,僅上世紀五六十年代《澳門日報》的作者群,就有廣州的秦牧、紫風、李門、趙仲邑,后來還有金敬邁的作品也出現在這里。

“粵港澳大灣區文學”是一種地域文化概念,同時也是跨區域、跨文化的概念。所謂跨區域,是指跨廣東之內與跨港澳之外;跨文化,是指廣東文化與港澳文化“混合”。港澳文化雖高度自由,但也十分講究和追求真善美,如1907年,出現了一種由廣州、香港、佛山等三地代銷的《廣東戒煙新小說》雜志。小說曰“新”,主要是指內容的新及文學體裁之新。有誰聽說過“戒煙小說”這個名詞?可廣東人大膽地創造了。只不過這“煙”不是香煙,而是鴉片煙,可見當年廣東毒品泛濫,鴉片煙鬼甚多。為了不讓中國淪為“鶯粟國”(當時把“罌粟”寫成“鶯粟”,是為了更好地顯示鴉片的誘惑力和麻醉力),“戒煙”運動由輿論先行,其中又由流行“省港澳”三地的新小說先行。有道是,歷史常有驚人的相似之處。當年粵港兩地某些村鎮,均和當今電視連續劇《破冰行動》描寫的塔寨村那樣,變成了“芙蓉之城”。林則徐在廣東虎門大量銷毀鴉片,雖蔚為壯觀——《廣東戒煙新小說》雜志每期還有推銷“戒煙丸”廣告,但并沒有從根本上鏟除毒品對人們的毒害。在語言運用上,《廣東戒煙新小說》雜志有的是文言俗語參用,其俗語之中,“官話”與粵語參用;文體分為戒煙小說、政治小說、偵探小說。

關于文藝作品尤其是小說的教化作用,廣東新會人梁啟超在主辦《新小說》時就開宗明義講:“欲新一國之民,不可不先新一國之小說。故欲新道德,必新小說;欲新政治,必新小說;欲新風俗,必新小說;欲新學藝,必新小說;乃至欲新人心,欲新人格,必新小說。何以故?小說有不可思議之力支配人道故。”

1902年開始興起的小說熱潮是以“政治小說”為領軍的 “戒煙小說”雖不屬“政治小說”,但仍有政治內容。《廣東戒煙新小說》,正是梁啟超“支配人道”這一文學主張的實踐。其雜志廣告有云:“本報宗旨專在借小說家言,以發起國民政治思想,激勵其愛國精神,一切淫猥鄙野之言,有傷德育者在所必擯。”

該雜志刊登的《回頭岸》小說,以“日疴夜疴,食煙人已經系瘦嘅咯,再疴嚇添,越發唔成個人樣喇”的恐怖描寫警示吸毒者,希望他們盡快“戒煙”。《廣東戒煙新小說》在語言運用、欄目設置、稿酬制度、出版發行等方面也初具“前大灣區”的規模。而在那全民憤起思變的時節 《廣東戒煙新小說》所標舉的 “新”字,畢竟具有極大的感召力和感染力。

2 /

“粵 港 派”、“中 原 派”與“方 言 文 學”

1949年10月新中國成立,以司馬文森為首的左派文人紛紛北歸參加新中國建設,而右翼文人則南下香港。據香港作家協會主席黃仲鳴的研究,上世紀70年代以前的香港報紙分“粵港派”和“中原派”兩種。所謂“粵港派”,是廣州人或香港人創辦,或在廣州出刊后移到香港出版,或廣州報紙到港澳發行,或香港作者為誕生在廣東的媒體供稿。這些報紙刊登的消息和文章,從標題到內容都離不開粵語,其中有的是國語加粵語,有的是純粹用粵語寫成。“粵港派”報刊培養了一支粵港兩棲的作家隊伍,先后有著名的作家吳有恒、杜埃、黃寧嬰、黃谷柳、黃藥眠、歐外鷗、黃秋耘、李育中、陳殘云等人。這些作家均是“粵港澳大灣區文學”的先驅。“中原派”報紙是北方人所辦。這里講的“北方”,泛指廣東以外的地區。這類報紙發表的文章,用純粹的北方話即標準的國語寫成,消息和文章的重點是國家大事,而不像“粵港派”報紙以報道粵港兩地的新聞為主。

“粵港派”報紙在上世紀50年代有《成報》《紅綠日報》《新生晚報》和后期的《明報》。不用粵方言的《大公報》《香港商報》《晶報》,則皆屬左翼媒體。這兩種報紙也并非是井水不犯河水。畢竟在香港而不是在“北方”辦報,故“中原派”也就是外省人辦的報紙,特殊情況下也會適當使用點粵方言,而本土派或外來派也向兩種不同的報紙投稿,因而無論是“粵港派”或“中原派”,均是你中有我,我中有你。其中值得注意的是《明報》的轉向,正如張圭陽在《金庸與報業》中所言:“《明報》誕生之后,選取了‘粵港報紙’的方向,在標題遣詞、社論、宣傳稿等,都大量引用廣東方言。在新聞題材上大量選用香港本地新聞,在副刊上除了金庸的武俠小說掛帥外,還有許多廣府式的奇情艷情小說。”

香港眾多報紙使用粵語這一現象,讓人聯想到上世紀40年代在粵港兩地出現的方言文學運動。方言文學的提倡,系受到香港作家杰克(黃天石)作品暢銷的刺激。杰克的小說深受讀者歡迎,以致不少市民拿到茶樓一天看一段,看了又想等下一段。1947年10月,《正報》點燃了方言文學的討論。比較重要的討論文章有華嘉的《寫乜嘢好呢》《點樣正寫得好?》《方言文藝創作實踐的幾個問題》,司馬文森的《談方言小說》、靜聞的《方言文學試論》、嚴肅之的《取消“方言文藝”的稱謂》、茅盾的《雜談方言文學》。后來成立了方言文學研究會,鐘敬文為會長,華嘉為秘書,理論研究組有黃繩、林林,創作組有黃谷柳、黃寧嬰、蘆荻、陳殘云、丹木、黃雨,資料組有符公望、薛汕,編輯組有樓棲,方言文學由此顯得更加正規化了。在前期,許多人埋頭收集資料做研究,群眾性的工作有所忽視,但從事方言文藝創作的作家,還在努力創作,在報紙副刊及雜志常有新作者發表新的作品。到1948年年初,群眾性的活動更加活躍,在這個基礎上編定了《方言文學》第一輯,并發表了《方言文學運動的綱領》,及時總結了兩年來的理論與創作活動,同時把方言寫作的范圍擴大:不局限于龍舟、木魚、說書等民間形式,而且出現了用方言寫理論、雜文、小說以至電影腳本的新情況。

值得大力肯定的是,各報紙雜志并不歧視方言文藝,經常發表方言作品,著名的《華商報》副刊“茶亭”,還出過“方言文學”專輯。另外,還以方言文學研究會的名義在《大公報》主編了一個方言文學雙周刊,有力地推動了方言文藝運動的開展。至于理論探討,也不是空對空,而是注重于創作實踐的探討,比過去深入了許多。

和方言文學類似的另一概念是“粵語文學”。日本學者吉川雅這樣為“粵語文學”界說:“意指采用口語一致的措詞和語法——即‘口語入門’文體——寫出的一些文學作品,包括小說、隨筆、報紙專欄、劇本、對話錄等所有文學體裁。”外國人居然關心“粵語文學”,這不容易,但他下的定義顯然不精確,如“口語”是專指廣府話還是包括客家話、潮州話乃至海南話?如果是指前者,到底使用了多少廣府話才能稱之為“粵語文學”?黃仲鳴在《粵語文學資料初探(1900—1970)》中認為:“不應單從一篇文章所用的粵語成分有多少來決定,而是從語法、語句、語境,甚至作品風格來斷定。而不同的作者,便有不同的粵語分量。”按這個標準,“粵語文學”的文體可分八種:1、純粵語,2、粵語+白話文,3、粵語+文言,4、粵語+白話文+文言(即“三及第”),5、粵語+外來語,6、粵語+文言+外來語,7、粵語+白話文+外來語,8、粵語+白話文+外來語+文言。

黃仲鳴這種分類,乍看起來繁瑣,其實道出了“粵語文學”的豐富性和復雜性。需要說明的是,這里講的“粵語文學”尤其是“粵語小說”,并非香港作家的專利,廣州或澳門某些通曉廣東話的作者也曾采用這種語言進行創作。

夾雜方言的做法也就是“粵語文學”,出現時間為20世紀初期到60年代。僅以內地廣東為例,筆者上世紀50年代后期在廣東梅縣高級中學求學時,就曾看到“梅縣文化館”編印的《文藝宣傳資料》,其主要作者曾憲眉、陳衣谷寫的山歌用客家話夾雜白話文寫成,上世紀60年代在梅州地區還出現了以客家話為主的“山歌劇”。

3/

整合三地文學資源

發展成有獨特個性的新品種

當下倡導“粵港澳大灣區文學”的出發點和落腳點雖然與政治有關,但更與文學有關。“粵港澳大灣區文學”本是一種文化大概念,同時又是一種“潛政治”概念。這種“潛政治”,體現在“粵港澳大灣區文學”是新時代出現的中國當代文學的一個新品種。

“粵港澳大灣區文學”,在某種意義上來說也是一種移民文學。在新世紀,“省港”兩棲的作家有曾敏之、盼耕、漢聞、黃燦然等人,“港澳”兩棲的作家有鄭煒明、鄭振偉、黃德偉,“省澳”兩棲的作家有黃曉風、劉月蓮,“省港澳”三棲的作家則有黃維樑、傅天虹、路羽。這充分體現了粵港澳三地一水相依、文化融通。此外,內地作家不斷有人移向香港和澳門,便有“南來作家”之說;而廣東作家則有許多是從內地各省移居過去的。“文革”前廣東文學的領軍人物歐陽山是湖北人,故“粵港澳大灣區文學”像“粵派批評”一樣不是同鄉會,它具有廣博的胸懷吸納從全國乃至世界各地來的作家所創作的文學精華。和境外文學比起來,廣東文學要吸取港澳文學的長處,而港澳文學也要向內地文學尤其是廣東文學取經,兩者交融、互補是“粵港澳大灣區文學”的最好出路。

從根本上說,“粵港澳大灣區文學”是一個學術概念。既然是學術概念,首先要弄清楚“粵港澳大灣區文學”的內涵。有人認為凡是粵港澳地區作者寫的作品,都是“粵港澳大灣區文學”;也有人認為,不應查戶口,只要是描寫粵港澳大灣區人和事的作品,都是“粵港澳大灣區文學”。這兩種定義其實可以兼容,互相補充。此外,“粵港澳大灣區文學”這個概念能否成立,要看這種文學書寫內容、表達方式乃至文學定位。要定位,就要研究這種文學發生的背景。這背景或曰歷程,不都是陳谷子爛芝麻,必須經過辨別和修正,比如“粵語文學”能否大力推廣?這不能一概而論,它在香港應該沒有問題,像香港浸會大學主辦的“紅樓夢:世界華文長篇小說獎”,就有方言小說獲獎,粵語詩在報刊上也常見到。可“粵語文學”如在廣東尋求發展,會受到限制。如果再像上世紀40年代到粵地提倡方言文學,必然會畫地為牢,不要說走出國門和省門,就連走出廣州、潮汕或梅州,都戛戛乎其難哉。不過,“粵語文學”改造為“粵味文學”,則是可行的。至于不是文學而是藝術的“粵劇”,另當別論。

由“粵港澳大灣區”而衍生的“粵港澳大灣區文學”,其前瞻性充滿了羅曼蒂克的想象,它是與未來主義密切相關的概念,即“粵港澳大灣區文學”未來如何以嶺南特色的中華傳統文化為根基,從“粵港派”文化的傳統出發,整合粵港澳三地文學資源,逐步發展成有獨特個性:思想解放、文學創新、多元融合、學術精進,有開放性、包容性的一個新品種,人們拭目以待。

“粵港澳大灣區文學”這新品種不是從天而降,而是建立在現實基礎上的。“粵港澳大灣區文學”本有著豐厚的歷史積淀,它是當年活躍在“省港澳”三地作家所創作的作品的一種傳承,尤其是“粵港派”媒體及隨之而來的“粵港派”作家的轉型。