標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁 > 粵評粵好 > 批評進(jìn)行時

傅愛毛:魚離開過水,才能真正對水有所認(rèn)知

更新時間:2019-03-05 作者:傅愛毛來源:文學(xué)報

科幻對王十月而言不是目的,而是手段。他把掌握在上帝手里的“時間鐮刀”奪過來,握在了自己的手中。把人放在其大無外、其小無內(nèi)的宇宙中,這是個空間概念,然后,無限地擴(kuò)展時間軸的長度,直至永遠(yuǎn)。

一

“敲上最后一個句號,今我大哭一場。他寫下了他的生命觀,寫下了他對時間的認(rèn)識,對愛的認(rèn)識。”

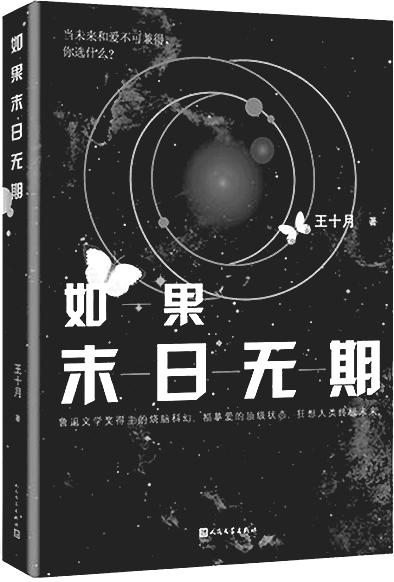

這是王十月的長篇小說《如果末日無期》里的一句話。“今我”是小說中一個貫穿始終的關(guān)鍵性人物,身份是“作家”,這部著作被出版社界定為“科幻小說”。聽到“科幻”二字,就會給人一種“不靠譜”與“不著調(diào)”、“不落地”和“不現(xiàn)實(shí)”的感覺,與人們的當(dāng)下生活似乎絲毫都不會搭界,一部上不著天、下不著地的科幻小說能有什么現(xiàn)實(shí)意義呢?細(xì)讀之下就會發(fā)現(xiàn),這樣先入為主的質(zhì)疑荒謬之至。

我個人認(rèn)為,王十月在這部小說中探索的是最現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)實(shí)問題,問題只在于:人們對“現(xiàn)實(shí)”的認(rèn)知過于狹隘和逼仄,甚至是無知和蒙昧。長期以來,人們習(xí)以為常地認(rèn)為,所謂“現(xiàn)實(shí)”就是看得見、摸得著的愛恨情仇、柴米油鹽,還有房價與股市以及宮斗劇和職場博弈之類的一大堆實(shí)際問題。這些問題對每個人都非常重要,這毋庸置疑,然而,如果一個作家僅僅把目光盯在這點(diǎn)可憐的“現(xiàn)實(shí)”上,未免太過辱沒了“作家”這個稱謂。雖然作家也是人,也要吃飯穿衣過日子,然而,把“人”放在什么樣的時間維度和空間坐標(biāo)上來敘事,卻致命性地決定了一部作品的格局。那么,我們當(dāng)真清楚地明白什么是“時間”、什么是“空間”嗎?我們曾經(jīng)認(rèn)真而又虔誠地探索過時間和空間的真相與極限嗎?如果我們對時間和空間的認(rèn)知本身就是碎片化和不確定的,那么我們筆下的人物又怎么可能突破時間和空間的限制,獲得穿透性的意義與價值?王十月顯然非常隆重地覺知到了這個致命的“時空”問題給寫作造成的致命局限,所以在他被定義為十分成功的“現(xiàn)實(shí)主義作家”,以“反先鋒的姿態(tài)抵達(dá)先鋒境界”,而且在現(xiàn)實(shí)主義寫作的道路上取得一系列成績以后,突然轉(zhuǎn)身,玩起了“科幻”。為什么會出現(xiàn)這樣的精神性“量子躍遷”呢?是故弄玄虛?還是想“出奇制勝”?我個人認(rèn)為,王十月的“躍遷”不是偶然,而是必然,因?yàn)椋麆e無選擇地遭遇到了他必須解決的迫在眉睫的問題。或者說:他的人生闖關(guān)到了這一步,非如此不可,除了迎面而上,沒有辦法可以繞道而行。

那么,王十月遭遇了什么問題呢?用兩個字來表達(dá),叫作“時間”。更通俗地講:是人作為生命必然遭遇到的根本問題。

王十月看到了“人”本身的存在!一個作家如果始終都看不到“人”本身的主體性存在,反復(fù)而又不厭其繁地在瑣屑的事務(wù)堆中穿梭,其文字將永遠(yuǎn)不會沐浴到光的照耀,“故事”會像深暗的樹蔭一樣把太陽的光遮蔽起來,使人躲在樹蔭下,被不自覺地拉低和矮化,進(jìn)而完全物質(zhì)化和異化。在人與故事的關(guān)系中,人永遠(yuǎn)是絕對的主角和主體,沉迷于故事而淹沒掉人的存在,這樣的寫作注定了無效。在無效寫作已經(jīng)繁瑣到令人窒息的時候,王十月終于把“人”從各種各樣或逼仄或狹隘甚或猥瑣的犄角旮旯里解救出來,堂堂正正、不偏不倚地推到了人本應(yīng)居有的位置上,給了“人”這種造物以通天徹地的終極性存在感和尊嚴(yán)感。讓寫作的目光關(guān)注點(diǎn)“回到人”,這是王十月這部作品最值得尊崇的地方,因?yàn)槿艘呀?jīng)迷失得太久了。人忘掉自己忙什么去了呢?

王十月是勇于冒險的作家,他要直面這個問題,他要為“生命”尋找出路和意義以及最后的救贖,他要在刀刃上舞蹈。所以,他在本書的題記中寫道:“謹(jǐn)以此書獻(xiàn)給‘我們’,囚禁在時間之域的所有生命。”“我們”是誰呢?是張今我、是王十月、是你,是我,是我們的父母和我們的孩子,以及父母們的父母和孩子們的孩子——是整個人類。沒有出生以前我們在哪里?死去以后我們又要去哪里?如果我沒有搞錯的話,那個老得發(fā)霉的哲學(xué)問題“我是誰,我從哪里來,我要到哪里去”,正是王十月在本書中要認(rèn)認(rèn)真真拿來探究的問題,不得不承認(rèn):這相當(dāng)堂吉訶德!

二

選擇一個堂吉訶德式的古老命題來做小說主題,是不是很古董呢?

我個人認(rèn)為,這恰恰是真正的先鋒和新銳,正如評論家所說的那樣:王十月“以反先鋒的姿態(tài)抵達(dá)了先鋒的境界”。這很矛盾嗎?不。事情必然如此。世界是圓的,連時間也是一個封閉的環(huán),當(dāng)年,當(dāng)超現(xiàn)實(shí)主義畫家達(dá)利把“時間”像柔軟的繩套一樣折疊起來掛在樹上的時候,他肯定想不到,有一天,科學(xué)家會證實(shí):時間當(dāng)真可能是一個可以彎曲與折疊的圓環(huán)狀莫比烏斯帶。如果藝術(shù)可以與科學(xué)迎面相遇、宗教與科學(xué)的殊途同歸也便絲毫都不足為奇了。在我看來,《圣經(jīng)》與《心經(jīng)》都是地球上有史以來最偉大的文學(xué)作品,把反先鋒走到頂峰,必然與先鋒狹路相逢,這也是必然。所以,王十月看似堂吉訶德式的命題與探索,不期而遇地與當(dāng)下科學(xué)最前沿的現(xiàn)實(shí)來了個實(shí)打?qū)嵑陀才鲇驳默F(xiàn)實(shí)“大撞車”。當(dāng)編輯人類基因的現(xiàn)實(shí)版故事緊接著小說的出現(xiàn)而活生生赫然呈現(xiàn)時,不禁使人感到瞠目結(jié)舌,仿佛冥冥之中自有天意:是小說在預(yù)言現(xiàn)實(shí),還是現(xiàn)實(shí)在注解小說?

還能有比這樣活生生的現(xiàn)實(shí)更現(xiàn)實(shí)的“科幻”嗎?這難道是巧合?非也。按王十月的話說:這世界上所有的發(fā)生都是必然中的偶然和偶然中的必然。在小說中,作家張今我寫到什么,現(xiàn)實(shí)中便發(fā)生什么,在現(xiàn)實(shí)中,王十月寫到了基因編輯,生活中便發(fā)生了基因編輯,必須承認(rèn),這個世界相當(dāng)鬼魅。

以王十月對待寫作的端莊和恭敬之心,他不會借驚世駭俗的現(xiàn)實(shí)發(fā)生來嘩眾取寵。他要解決的是靈魂的深層困境和生命的根本出路問題。具體地說,他要探索的是“死亡”和“時間”以及人之“本心”的問題。這個問題對于一個普通寫作者而言,可以忽略不計或繞道而行,王十月不可能忽略。那么,對這個基本問題忽略或不忽略,對一個作家而言很重要嗎?回答絕對肯定,而且重要到致命。因?yàn)椋恰八馈睕Q定了“生”,不解決“死亡”這個問題,“生命”本身就毫無根基可言。恰如他在作品中言說出來的那樣:表面上是“現(xiàn)在”決定“未來”,事實(shí)上,“未來”也同時在決定著“現(xiàn)在”,“時間”不是線性的,也不僅只是環(huán)狀的圓形,甚至可以是龐大的球形集合體,過去、現(xiàn)在和未來以量子糾纏的方式同時并存,沒有絕對障礙,這也就是為什么,《百年孤獨(dú)》事實(shí)上并不魔幻的原因:當(dāng)我們認(rèn)為死者消失成為鬼魂的時候,所謂的“鬼魂”只是在一個更高維次元的時間帶里過著屬于他自己的日子而已,人看不到鬼魂,鬼魂卻能夠看到人,所以,當(dāng)一個死者“死”得太久因而備感孤獨(dú)和憂傷的時候,也會不遠(yuǎn)萬里地追蹤到一個名叫馬孔多的小鎮(zhèn)上尋找他的仇敵兼好友去聊天。

三

與其說王十月所進(jìn)行的是科學(xué)探索,毋寧說他在進(jìn)行哲學(xué)探索。在他那一大堆的科學(xué)術(shù)語后面,隱藏著的是一個又一個昭然若揭的哲學(xué)命題:比如元世界、子世界和〇世界,還有時間軸和VR世界,返祖計劃和下凡計劃,生命代碼、六維空間以至十一維空間、時間軌道、未來現(xiàn)實(shí)、該死的薛定諤之貓,還有量子糾纏、測不準(zhǔn)原理以及最常用的莫比烏斯時間帶,諸如此類,不一而足。一個不怎么關(guān)注科學(xué)的讀者看到這些術(shù)語可能就會發(fā)懵甚至退卻。實(shí)在說來,這些術(shù)語都是“紙老虎”,就像我從來不認(rèn)為《百年孤獨(dú)》很魔幻一樣。

同樣道理,王十月在小說中精心設(shè)計出的“大主宰”這款游戲,實(shí)際上就是在暗喻真實(shí)的人生。是的,我們每個人都在闖關(guān)!婆娑世界、有漏皆苦!每一次的抵達(dá),都是對命運(yùn)“漏洞”的縫補(bǔ),每一次的縫補(bǔ),都是對“痛苦”的療愈,生而為人、無人不苦,人的所有行為最終都直接間接地指向一個共同的目標(biāo)——離苦得樂。那么,在那勝利的日子到來的時刻,王十月的“大主宰”得到了什么呢?是過濾與規(guī)避掉所有痛苦的快樂大狂歡嗎?王十月借助海明威的話告訴人們:“勝利者一無所獲!”不僅如此,他甚至讓“勝利者”陷入了更深不可測和更不可救藥的痛苦之中。不禁讓人懷疑:當(dāng)人越過上帝的權(quán)限,把世界上所有可能出現(xiàn)的不完美的漏洞都天衣無縫地縫補(bǔ)起來以后,這本身恰恰是最大的漏洞!人通過這個完美的漏洞所墮入的,可能是最深不可測的痛苦之深淵,為了療愈這痛苦,哪怕勝利地坐上了大主宰的交椅以后,甚至需要一而再、再而三地犯罪和殺人,才能獲得最可憐的一點(diǎn)“安寧”而已,至于“快樂”,則成為更加遙不可及的天方夜譚。

王十月啟示人們:當(dāng)你勝利的時候才會發(fā)現(xiàn),為了奪取勝利,你走上了反對你自己的道路,你走向了你靈魂的反面,你成了你最大的敵人,而且已經(jīng)完全徹底走到了回頭無路的地步。為什么呢?因?yàn)槟阃浟顺踔浴T谀闱寥f苦、上窮碧落下黃泉地闖越過一萬個莫比烏斯時間帶以后,到了不能再回首的時候驀然回首才會發(fā)現(xiàn):

你最初想要的東西只有一個:愛。是的,很簡單,就是愛。

然而,為了得到勝利,你親手扼殺了愛。換言之,在闖關(guān)以前,你只想要愛,你以為,闖過一道關(guān),你就距離愛近了一步。然而,進(jìn)入游戲以后,你卻不知不覺地偷換了“概念”,你的目標(biāo)不再是愛,而是“贏”!為了能贏,你不惜親手扼殺一生之最愛,所以通常而言,勝利者都將一無所獲!而這正是人類正在面臨的真正的“莫比烏斯”困境。這聽上去很饒舌,表達(dá)的意思卻很簡單:回到初心,回到本心,回到人本身,回到自己,回到愛。以最嚴(yán)肅最隆重的恭敬之心對待自己,對待世界,對待上帝,對待萬事萬物!事情就是這么簡單,所以才有了“大道至簡”的說法。

那么是不是得到愛就好了呢?王十月沒有天真至此。他明白:很不幸也很可敬,人的野心無止限,所以探索也無止限。如果上帝認(rèn)為,人得到愛以后會滿足,那上帝就太低估人的欲望了。得不到的時候想得到,得到以后想什么呢?想永生。只要死亡到來,人所得到的一切必須放手,連一根羽毛都帶不走。這多么地令人沮喪啊!如果能夠永生,便可以永遠(yuǎn)抓牢手中所得,永遠(yuǎn)都不會經(jīng)受喪失之痛了,這是人的最高理想和最大自由,同時也是最終極的目標(biāo)——穿越死亡玄關(guān)。

是的,死亡是最后的玄關(guān),連金庸的大俠們也概莫能破。但是,王十月想破。

怎么破呢?借助科幻。只要披上科幻的外衣,便所向披靡。由此可見,科幻對王十月而言不是目的,而是手段。他把掌握在上帝手里的“時間鐮刀”奪過來,握在了自己的手中。把人放在其大無外、其小無內(nèi)的宇宙中,這是個空間概念,然后,無限地擴(kuò)展時間軸的長度,直至永遠(yuǎn),于是人輕而易舉地就可以像不死鳥一樣以“永生人”的身份獲得永生了。如上所述:“永生不死”這是人作為人的最高夢想。某種程度而言,人所做的一切都是對死亡的直接或間接的對抗,“死亡”是上帝為人類設(shè)置的最后一個堡壘,絕大部分的寫作都建立在這個堡壘的存在之下,王十月想要探索的是:人類當(dāng)真攻克了這個堡壘以后會怎么樣呢?很顯然,王十月不愿意沉陷于過程,他只對終極感興趣。在他小說的第五部分《如果末日無期》中,他讓我們直接看到:“永生人”所面臨的不是無盡的幸福,而是煉獄般的煎熬!當(dāng)死亡不存在的時候,生命也將以存在的方式消亡,世界將淪為名副其實(shí)的地獄,是死亡定義了生命!那個囚禁永生人的地牢,恰如金庸的“活死人墓”,王十月最終要印證的只是我們對生死的詰問:不知死,蔫知生?只有確認(rèn)了死,才能把生命真正活出來,死是被活出來的、活是被死出來的!這不只是哲學(xué),而是禪。上帝設(shè)計出“死亡”這道玄關(guān),不是冷酷和無情,恰是最理性的慈悲。

是的,王十月在談禪。

四

王十月是個不折不扣的野心家,他要攻克肉身這個最脆弱和最堅固的堡壘。于是,書中出現(xiàn)了兩個特殊人物,一個是 ?“掃地機(jī)器人小真”,一個是“意識流先生”。掃地機(jī)器人“小真”的出現(xiàn),讓我們無可回避地看到了人的孤獨(dú)之本質(zhì)。孤獨(dú)是人的根本特質(zhì),這沒有任何辦法可以否認(rèn),恰如沒有任何辦法可以根治人與生俱來的孤獨(dú)那樣。那么,“孤獨(dú)”是不是上帝在創(chuàng)造人這個物種時留下的漏洞呢?如果人從一開始就沒有 ?“孤獨(dú)”這種感覺,那該多好啊!以此類推,如果人不僅不會感覺孤獨(dú),也不會痛苦、不會憤怒、不會焦慮、不會仇恨,更不會嫉妒,那不是更好嗎?

然而,遺憾的是,上帝創(chuàng)造的人這個物種缺陷實(shí)在太多了,其最大的缺陷就是有肉身: ?“吾之大患,為吾有身”!然而,這人的 ?“大患”,卻又恰恰是掃地機(jī)器人小真的最高夢想!小真是個塑料圓盤,她的主人怪煙客費(fèi)盡了所有的心血,至死都未能讓它長出肉來,成為有血有肉的真人。她幾乎擁有了人的所有感情,而且上知天文、下知地理,并且以她豐富的感情和知性深深地?fù)嵛苛死舷壬譄熆偷墓陋?dú),然而,八十四歲的怪煙客卻到臨死都抱恨終生,因?yàn)椋≌媸冀K無法如他所愿地長出肉質(zhì)的女人之手,從而與怪煙客作為男人的那雙手緊緊地相握相愛。

至此,王十月終于苦心孤詣地讓我們明白:“吾之大患,為吾有身”實(shí)在大錯特謬,應(yīng)該改成:“吾之大幸,為吾有身!”如果沒有身體,我們拿什么擁抱我們的親人和孩子呢?比如“意識流先生”。“意識流先生”是誰呢?是未來的你和未來的我,以及地球上曾經(jīng)存在過而又離開的所有人。他們喪失并脫離了速朽的肉身以后,以靈魂或者叫“意識流”的方式,飄蕩在渺茫的宇宙之中,不需要再穿衣吃飯過日子,不需要再買房購車造別墅,也不會再痛苦和煩惱,不會再愛恨情仇,當(dāng)然,也終于不會再死了!然而,這位意識流先生在茫茫宇宙中飄泊了六七千年以后,偶爾遇到了父親的意識流,卻也只能短暫地以意識流的方式跟父親發(fā)生瞬間知會,然后就再次分開了。當(dāng)一個人的意識流與另一個人的意識流相遇時,哪怕親如父子,也不能握手、不能擁抱,甚至連“淚眼相望”都做不到。既然如此,請問有哪一個活鮮鮮的人愿意變成一縷微風(fēng)般的“意識流”呢?不,我們想要肉身!我們想要眼睛去凝望自己的愛人,想要嘴唇去親吻自己的孩子,想有雙手去撫摸母親那蒼老的面頰,還想用光腳踩在濕漉漉的泥土上來感受大地的溫潤!為了這一切,哪怕那肉體脆弱到不堪一擊呢!就這樣,王十月以全然接納肉身的方式突破了肉身的障礙,讓我們與自己那脆弱而又極其不完美的肉身講和,達(dá)成了靈與肉的合一。

好了,到此為止,我們終于可以觸摸到王十月在這本書中所要表達(dá)的真正意蘊(yùn)了。這意蘊(yùn)說出來很平常也很簡單、很通俗也很好懂、很常見也很難得、很偉大也很平凡,用一個字來表達(dá),就叫作“愛”。所以王十月在他的小說將要結(jié)尾的部分,以連續(xù)重復(fù)兩次的方式說道:

“敲上最后一個句號,今我大哭一場。他寫下了他的生命觀,寫下了他對時間的認(rèn)識,對愛的認(rèn)識。”

換言之:生命的全部意義都只在于,把自己化身為愛。當(dāng)人能夠化身為愛的時候,也就成了自己生命的大主宰,成了自己的世界甚至是天堂的締造者,成了上帝也成了神。人就是神、神就是人,每個人身上都有佛性,每一個最平凡的生命都很偉大,比如賣保健品的朱小真,比如怪煙客,比如你和你的隔壁鄰居。