標題

標題

內容

謝有順:“雅俗同歡”是小說的本源

——談談金庸小說

更新時間:2018-10-31 來源:謝有順說小說

“文不能通而俗可通”

說到小說的雅與俗,我想專門談談金庸的小說。

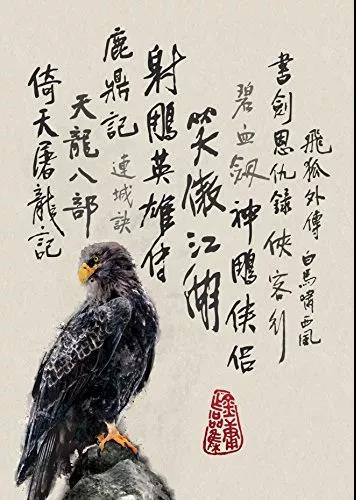

中國的小說起源于說書,并不是什么高雅的事物。高雅的人當時都去寫詩了。所以,小說自古以來地位低微,是“小道”、“小技”,就連小說的作者本人,都羞于提及自己的寫作,這就直接導致包括四大名著在內的白話小說,作者幾乎都是存疑的。多數人說《紅樓夢》是曹雪芹寫的,但也有人認為證據不足,作者有可能是曹雪芹的父親,或者別人;很多人認為《三國演義》是羅貫中寫的,但也有很多人認為不是。《水滸傳》《西游記》也都遇到了類似的問題。這些著名的小說,到現在都沒弄清真正的作者是誰,就在于小說在古代是沒有地位的,即便有人寫了,也很少把作者的真實姓名署上去——說書、演戲、寫小說,是茶余飯后的消遣,不僅不能望重士林,甚至還會損及自己的聲名。

這種局面現在已經徹底改觀,文學界近年領風騷的多半是小說家,但不等于說小說就成了多優雅的文體了。

說到底,小說還是俗物,也是和俗生活緊密相連的。

小說貼近日常生活的末梢,既描寫人生中吃喝玩樂、喜怒哀樂的場景,也記錄個體的經歷、遭遇和命運。一個沒有俗生活之經驗的人,往往寫不好小說。曹雪芹如果沒有大戶人家的生活經驗和成長記憶,他是寫不出《紅樓夢》的;張愛玲如果沒有對舊上海市民生活的精細觀察,也是寫出她那些世情小說的,她說自己“對通俗小說一直有一種難言的愛好”(《多少恨·題記》),并稱自己從小就是小報的忠實讀者,她覺得小報“有非常濃厚的生活情趣”(《納涼會記》),這些其實都構成了張愛玲的寫作資源。

因此,小說不應該拒絕俗事、俗生活,相反,只有以俗生活為底子,作家才能把一種人生寫結實了。古人云,“話須通俗方傳遠,語必關風始動人”,這話說的就是小說,而非詩歌。所謂“文不能通而俗可通”,更是說出了小說的實質,把小說名之為“通俗演義”,恐怕亦因此而來。

關于文學的雅與俗之爭,由來已久。多數人的內心,可能都會有一種向往世俗的沖動,俗只是不高尚而已,它的存在,并無什么罪過。給俗文學應有的地位和正確的認識,也有利于文學的發展走向多元、豐富。

文學史不會因著寫了張恨水和張愛玲,就變得俗氣了;也不會因著寫了金庸,就降低標準了。對俗文學一脈的正視,只會使中國文學的版圖變得更加完整。

梁啟超曾說:“文學之進化有一大關鍵,即由古語之文學,變為俗語之文學是也。各國文學史之開展,靡不循此軌道。……自宋以后,實為祖國文學之大進化。何以故?俗語文學大發達故。”(《小說叢話》)這當然是夸張之辭,假若梁啟超真這么認為,他就應該認可《紅樓夢》《水滸傳》等小說的價值,可他事實上是否定的,可見,何為俗語文學,至少梁啟超本人在當時的認識是不明晰的。

但金庸的小說,一直是被納入俗文學范疇的;對他的接受與傳播,倒稱得上是中國文學研究的一大進步。

(金庸)

不要否認俗文學的生命力

金庸的小說是通俗的,也有通雅的一面。他用了很多傳統的敘事形式,可也吸納了不少新文學的寫作手法。

譬如,韋小寶這個人物形象,就受了阿Q這一形象的影響,但韋小寶性格的豐富性,是超過阿Q的——他未必有阿Q這種深刻的概括性,但比起阿Q形象的過于漫畫化,韋小寶的形象要真實、生動、飽滿得多,尤其是他把妓院哲學和皇宮哲學統一于一身,確實成了許多中國人的精神縮影。

除此,金庸還接受了西方文學的影響。譬如,《射雕英雄傳》中,郭靖為歐陽峰的蛤蟆功所傷,在牛家村的暗室里面呆了七天七夜,外面的世界經歷了多少風險,幾乎每時每刻都有各色人物登場,驚心動魄、命懸一線,這種寫法,就受了西方戲劇的影響。戲劇的特點就是要在非常有限的舞臺,把各種沖突、各色人等都集中在一起出現。

這些,都是一般通俗小說所沒有的,是藝術性很強的一種敘事方法。

然而,也不必否認,金庸小說里有很多俗文學的因子。

我和金庸有過接觸,也曾當面問過他,他本人從不諱言說自己的作品是通俗小說,也不諱言自己寫小說是為了娛樂大眾。金庸曾是《明報》的創始人和負責人,他不能讓報紙陷入危機,不能讓報社的員工惶惶不可終日,把報紙辦好、把讀者吸引住是他的責任。他的小說最初放在報紙上連載,也是出于這個目的。做過報紙、看過連載小說的人都知道,沒有很強的故事性,沒有人物命運的強大吸引力,要讀者幾年如一日地堅持追讀下去,是很困難的,而金庸做到了。

金庸之后,直到現在,內地都還沒有真正誕生能寫好連載小說的作家,可見連載小說并不好寫,他對講故事的藝術要求是很高的。金庸在寫連載小說的同時,還要辦報紙、寫社論、管理報社,是非常忙的——有意思的是,一個人的創造力,往往越忙就越能迸發出來。所以不要否認俗文學的生命力,不要將俗文學看得那么不堪,往遠說,《詩經》、宋詞在當時跡近于通俗文學,往近說,《紅樓夢》在它那個時代也是俗文學,但今天卻已成了高雅文學的代表,以至于張愛玲說,也許有一天我們將會讀不懂《紅樓夢》。這并不是危言聳聽,今日的我們,要讀懂《紅樓夢》里的詩詞歌賦、人生情懷,又談何容易?

雅與俗之間,并沒有不可跨越的鴻溝。昔日是俗小說的,今天可能成了雅文學,當年堪稱雅文學的(如文言小說、詩化小說),今日若再以此為小說的新作法,則可能淪為庸俗之舉。金庸的小說之所以爭議大、影響大,和他的寫作兼具這種雅俗品格不無關系。

金庸小說中的類型化母題

但凡是俗文學,幾乎都有類型化的特征,金庸小說也不例外。我簡單列舉幾個類型化的故事模式,大約就可知道金庸小說的一些寫作特色。

譬如,生身父親的缺席與精神父親(師父)的設置。金庸的小說里面,主人公基本上是沒有父親的,郭靖、楊過、小龍女、令狐沖、韋小寶、張無忌、袁承志、陳家洛、蕭峰等,要么生下來就沒有父親,要么少時父親去世,要么父親裝死,處于隱匿狀態——如慕容復、蕭峰,都有父親,但父親一直假死,沒有出場,這和沒有父親并無兩樣。郭靖、袁承志等人,知道父親曾經是堂堂男子漢,楊過年長后知道父親是一個壞人,韋小寶干脆連自己的父親是誰都不知道。

父親的普遍缺席,就為主人公的成長建立起了另外一種可能性,作為無父的一代,他要具備獨立擔當的精神,同時,師父在他的成長過程中,就扮演了“準父親”的角色。?

當生身的父親徹底退場,影響主人公精神、塑造主人公人格的便成了他的師父。所以,金庸小說中的主人公,幾乎都是由師父教育長大的,他們在精神譜系上,更接近師父,而不是血緣意義上的父親。就連韋小寶這種玩世不恭的人,對他的師父陳近南也是存有真感情的,所以,陳近南在海灘被殺害的時候,小說這樣寫到:

韋小寶哭道:“師父死了,死了!”他從來沒有父親,內心深處,早已將師父當作了父親,以彌補這個缺憾,只是自己也不知道而已;此刻師父逝世,心中傷痛便如洪水潰堤,難以抑制,原來自己終究是個沒父親的野孩子。

這是韋小寶難得的動情之時。他本沒有父親,而師父是有民族大義的男子漢,跟從這樣的師父,讓他覺得自己在精神上有了一個歸宿,如今師父死了,他的精神便無處皈依了,自己終歸還是沒有父親的野孩子。一個孤兒,一個漂泊者,一旦師父作了他的精神導師之后,就為他的人生選擇敞開了多種可能。他在精神成人的過程中,師父的影子就會一直堅定地存在,像令狐沖,他后來即便識破了自己師父的猙獰面目,但在內心,也終究難以和他撇清關系。

而且,金庸筆下的主人公,師父往往不止一個;有很多師父,就為他們提供了很多種價值在他身上交匯、激蕩的可能。

比如郭靖,最早跟江南七怪學武,后來跟洪七公學降龍十八掌,這些師父都是正派人士,郭靖的俠義情懷基本上是從他們而來。但郭靖后來又學了九陰真經,還學了黃藥師等人的武功,正與邪的界限就不那么清晰了,這也使得他對邪派人物也往往存一份同情和尊重;楊過學過全真教的武功,也是古墓派的傳人,還練過歐陽鋒的蛤蟆功;令狐沖師出華山這一名門正派,但他后來還學了獨孤九劍、吸星大法;張無忌的武功底子是武當派的,他后來也學了七傷拳、乾坤大挪移,等等。

也就是說,在他們成長、練武的過程中,每一個師父的出現(無論是現實中的,還是秘籍里的),都代表了一種價值觀,一種精神信念,不同的價值觀相沖突、融合,必然會擴展這個人的心胸和視野,最終使他實現對正與邪之界限的寬廣理解。?

最典型的是張無忌,父母是一正一邪,他自己的武功也亦正亦邪,而正是他這種特殊的存在,才得以最終消弭六大門派與明教之間的宿怨。這種以師父為精神父親的角色設置,里面有一種模式化的東西,但金庸寫出來,并不雷同,而且各有各的創造,這也是他區別于別的武俠小說家的地方。

在眾多當代武俠小說家中,金庸是自我重復最少的一個。

在金庸小說里,女性對男性的引領和改造,人公往往出身名門正派,剛開始都比較正統、木訥、老實,但他所遇到并鐘情的女子,卻幾乎都是“小妖女”:郭靖剛遇到黃蓉時,黃蓉曾被江南七怪稱為“小妖女”;張翠山遇到殷素素時,殷素素是一個殺人不眨眼的“妖女”;張無忌遇到趙敏時,趙敏是江湖人士聞之色變的“妖女”;令狐沖遇到任盈盈時,任盈盈是日月神教的圣姑,下手狠毒,也是一個“妖女”;而袁承志遇見的溫青青,也近乎“妖女”,就連楊過遇見的小龍女,其言其行,在常人看來,也與“妖女”無異。

為何總是出現這樣一種模式——名門正派的男子,總是與來自邪派或者不為江湖正派所容的女子發生情感的糾葛?很顯然,情感的糾葛,目的是為了昭示正派與邪派之間的沖突,有沖突,故事才有看頭,命運才會曲折。

“小妖女”當然是代表一種革命性的、非正統的價值,她可能蔑視那些僵硬的公義觀念,也可能對正邪之分不以為然,比起國家、民族大義,她們更多的是在乎自己的感情,渴望實現自己的個人幸福。就連外表和手段都看起來剛毅、堅強的趙敏,喜歡上了張無忌之后,也忍不住如此表白:

管他甚么元人漢人,我才不在乎呢。你是漢人,我也是漢人。你是蒙古人,我也是蒙古人。你心中想的盡是甚么軍國大事、華夷之分,甚么興亡盛衰、權勢威名,無忌哥哥,我心中想的,可就只一個你。你是好人也罷,壞蛋也罷,對我都完全一樣。

連郭襄這樣頗具俠義、磊落之風的奇女子,想起楊過的時候,也不禁嘆到:

便是鑿刻在石碑上的字,年深月久之后也須磨滅,如何刻在我心上的,卻是時日越久反而越加清晰?

這可能就是男性與女性的根本區別:男人想的多是軍國大事,女性想的卻多是“你心中舍不得我,我甚么都夠了”(趙敏對張無忌說的話)。

但是,一個正派男兒,在觀念上接受了非正派的女性為自己的愛慕對象后,就意味著他的價值視野滲透進了新的因素,他的命運也可能隨之發生逆轉。那么老實的郭靖,碰上黃蓉,也開始向往快意江湖的日子,而常常忘記師父交下的大事;張無忌是嫡傳的武當弟子,遇到江湖死敵、朝廷郡主趙敏,無論處境如何矛盾、痛苦,他也放不下對她的掛懷,最終還是選擇了為趙敏畫眉;張翠山所愛上的殷素素,一出手就殺了七十多人,這在正派人士看來,是萬惡不赦的了,所以,張翠山攜妻兒從冰火島回到武當山時,心中忐忑,他對師父張三豐說,我娶的妻子不是名門正派,她是天鷹教教主的女兒,而且之前也來不及告知您老人家。

接下來,張三豐說了一段話,可以作為關于正與邪之觀念的一種豁達看法:

為人第一不可胸襟太窄,千萬別自居名門正派,把旁人都瞧得小了。這正邪二字,原本難分。正派弟子若是心術不正,便是邪徒;邪派中人只要一心向善,便是正人君子。

原來是正邪勢不兩立,但因為在情感上有了正與邪的遇合,正邪對立的價值觀念也就相應地受到了沖擊。邪派女性的任性、美麗與堅貞,反而照出了正派人士的保守、僵化和腐朽,由正派人士所建立的江湖秩序,也就隨著各種價值觀的融合,而變得更加豐富和多樣。

在這種江湖秩序的裂變過程中,最具革命性的人,往往不是男性,而是女性;甚至在革命和顛覆的過程中,男性經常是處于被動的境地,他是被女性引領著走的,他的很多價值觀的形成,也是由女性所塑造的。(這方面更全面的論述,可參見宋偉杰在江蘇人民出版社出版的《從娛樂行為到烏托邦沖動》一書的第三章。)

沒有黃蓉,郭靖無從學得那么好的武功,他也必定守不了那么久的襄陽;沒有任盈盈,令狐沖無法應對那么險惡的江湖風波;沒有趙敏,張無忌難以一次次在險境中化險為夷——當這些男主人公茫然失措的時候,總是女性出來為他們解憂,并告訴他們該如何行,事實上,女性是扮演了男性的另一個精神導師的角色。這也是金庸小說的深刻之處。

除了這些比較明顯的父與子、男與女、正與邪等類型化模式的設置,金庸小說中還有很多暢銷書和通俗小說所必須的一些元素,比如復仇主題,比如武功秘籍的得與失,比如成長過程中的危機與機會等。有一些甚至是很離奇的,比如楊過與小龍女的分分合合,看起來很不合常理,但金庸能夠在小說中把它寫得合乎邏輯、情理,這就是一種功力。

比如《射雕英雄傳》中的郭靖,可能算是金庸小說中最笨的主人公了,練武的時候,手腳比他的頭腦靈活,練會了也不知道是怎么練會的。剛開始,洪七公是抵死不愿收他為徒的,他喜歡郭靖的人品,但一想到自己的徒弟如此之笨,就怕被江湖人士笑話。僅僅因為黃蓉廚藝高妙,才騙取了他的降龍十八掌;郭靖在桃花島迷路被囚禁,碰到周伯通,無意中學會了九陰真經;黃蓉受傷,本是一次災難,但是碰到一燈大師,又使郭靖學得了九陰真理的總綱,還了悟了一些一陽指的高妙。這種危機和機遇并存的成長歷程,在金庸俗小說中也很普遍,譬如楊過,如果不是斷了一臂,恐怕也學不成絕世武功。他們的成長過程中,有那么多的苦難,但是也有那么多的機會。

這些,都是通俗小說中常見的類型化母題。所以,在金庸小說中讀到一些情節的重復、人物命運的相似,并不奇怪。但金庸的高明在于,他并不滿足于俗文學的路子,而是在寫作過程中,不斷地把俗文學進行雅化,使俗文學也能兼具雅文學的風格,并使之承載起一個有人生況味的精神空間。

俗小說的殼里也可以有深刻的追求

通俗小說的雅化,是金庸小說的一大特色。?

所謂的“雅化”,不僅僅是指作品中對詩詞、琴棋書畫這些傳統文化因素的運用,更是指金庸小說中浸透著中國文化的精神,有很多人生的感懷,甚至還有罪與罰、受難與救贖式的存在主義思想,這些都不是一般的通俗小說所有的。?

先說金庸小說中的中國文化精神。以金庸小說中的俠客形象為例,就知道他是如何在自己的小說中詮釋中國文化中的儒、道、釋思想的。

金庸筆下的俠客,大概可分為三類:儒家俠,道家俠,佛家俠。早期金庸多寫儒家俠,“明知不可為而為之” ,這是儒家精神的底蘊,因此,郭靖明知道襄陽守不住,但他還是要守;還有陳家洛、袁承志、蕭峰,雖然也有灰心、歸隱的思想,但其壯年,卻一直是帶著“為國為民,俠之大者”的抱負,只要是為國家、民族,就不惜犧牲自己的生命。

到中期以后,金庸大量寫到道家俠,那種以抒發個體性情、實現自我價值為中心的俠客,比如楊過,什么家國民族大事,都不能和他的姑姑相提并論,他覺得和自己相愛的人廝守在一起,比什么都重要;比如令狐沖,他根本不在乎江湖的權位,盡管做了五岳派的掌門人,他所在意的也更多是個人的情感、自由的生活和武學的境界,他喝酒、彈琴、高談闊論,想念自己所愛的人;比如張三豐,一生沖淡平和,不爭不怒;比如張無忌,已經做了明教教主,明教得天下,他也就是皇帝了,但他最后寧可退隱江湖,去為趙敏畫眉;比如段譽,做了皇帝,心里也忘不了他的神仙姐姐。他們的有為之身,都存著無為之念。

除此之外,還有佛家俠,就是那種有寬恕之心、悲憫之心的俠客,以少林和尚為代表。

這些影響中國社會和中國人思想的儒道釋文化,無論社會哪個階層的人,哪怕他沒有讀過任何中國文化的典籍,但只要生活在中國,他的血液里就一定流著這幾種文化的因子。只是,多數的人無法領會何為儒道釋文化,金庸則通過這些俠客形象的塑造,把這些文化的精髓通俗化、感性化了。?

這有利于一般讀者理解中國文化的特性。正如我們讀杜甫的詩,會看到儒家士大夫擔當的精神;讀李白的詩,可以讀到老莊思想中的自由心性與個性飛揚的東西;而讀王維的詩,卻能領會到一種禪境。

金庸小說中的儒道釋這三種俠客形象,基本囊括了中國人生的各種方面。中國盡管是一個以儒家思想為主體的國家,但在每一個人身上,其實都有儒道釋思想的多重影響。也就是說,中國人的人生觀是立體的,多層次的。比如在一些單位,某些人覺得自己升遷有望的時候,都想立德、立功、立言,都想干一番事業,明知不可為而為之,充滿抱負、理想,這就是儒家精神。快到退休的時候,很多人就都成了道家的信徒了,開始勸人不要太在意現實的功名,關鍵是要內心活得充實、自在。再往下活,再經歷人生一些變故,一些挫折,看多一些生離死別,可能佛家的思想就在他身上占上風了,他會覺得一切都是空,看穿一切。

幾乎每一個人的身上,都有儒道釋思想對他的影響,所以,中國人的人生觀是有彈性的,他很少會一條路走到黑,會在一顆樹上吊死。即便他在現實中碰壁了,我們還可以寫字、刻章,即便這些都覺得沒有意義了,他還可以遁入空門,削發為尼什么的。

儒道釋一體的思想結構,使中國人更看得開,也不輕易因思考活著的意義問題而自殺。中國文化中有一種痛苦的自我消解機制,所以,以儒道釋文化來詮釋俠客的精神、映照中國人的人生,這是一個很深刻的視角,它也是金庸小說雅化的標志之一。

雅俗調適復原了小說本應有的大眾面貌

金庸小說還具有存在主義式的人生思想。他對人生的觀察與感嘆,常常引發讀者深思。《射雕英雄傳》的最后,郭靖要忘掉武功,他沉思一個問題:“我是誰?”包括歐陽鋒也曾追問“我是誰?”這是典型的存在主義式的詰問。成吉思汗死前,念叨的是“英雄,英雄”,他想到自己戰績卓越卻白骨累累的生涯,于是在糾結與不解中走向死亡。在《神雕俠侶》里,郭襄對楊過的愛是一種什么樣的感情?楊過愛著小龍女,小龍女愛著楊過,他們的世界容不下任何他者,郭襄最終只好在心思浩渺中,騎著小毛驢獨自在江湖上游蕩,這是一幅多么感傷的圖景:

其時明月在天,清風吹葉,樹巔烏鴉呀啊而鳴,郭襄再也忍耐不住,淚珠奪眶而出。

小龍女中了毒針,無藥可醫,她將人在世間比作去而復來的雪花來寬解楊過,達觀、通透,心如止水,這是多么深的人生境界:

這些雪花落下來,多么白,多么好看。過幾天太陽出來,每一片雪花都變得無影無蹤。到得明年冬天,又有許多雪花,只不過已不是今年的這些雪花罷了。

《倚天屠龍記》里,小昭在海上的小船上,對張無忌等人唱的歌也充滿人生的感悟:“到頭這一身,難逃那一日。百歲光陰,七十者稀。急急流年,滔滔逝水。”“來如流水兮逝如風;不知何處來兮何所終!”還有在光明頂上,明教眾人在面臨覆滅時所唱的歌:“生亦何歡,死亦何苦?為善除惡,惟光明故。喜樂悲愁,皆歸塵土。憐我世人,憂患實多!”就連正派人士聽了,都感慨說,原來明教創教的人也具有大仁大勇的人間情懷。

——以上這些作品的片段,貫徹著金庸對人生的深思,也能讓人覺得人活著的悲苦和孤立無援,正如江南四友之一的黃鐘公在自絕前所說,“人生于世,憂多樂少,本就如此。”——這些都是存在主義式的思考,表明人生就是一個受難的過程,這點是比很多純文學作品都要深邃得多的。?

最有深度的也許是《天龍八部》。它里面隱藏著很深的中國式的罪與罰思想,用金庸的朋友陳世驤的話來說,是“無人不冤,有情皆孽”。也就是說,這部小說里的人,都蒙受著巨大的冤屈,而這部小說里的情感,也幾乎都是孽緣。很無辜,也很慘烈。

譬如,蕭峰曾立誓,終生不殺一個漢人,但聚賢莊一戰,他殺了很多漢人,后來他甚至還親手打死了自己最愛的姑娘阿朱,你說冤不冤?虛竹一門心思想做一個標準的和尚,結果被逐出少林寺,而惡人慕容復、蕭遠山,最終反而可以在少林寺終老,你說冤不冤?段譽喜歡上的女子,是自己的親妹妹,再喜歡一個,還是自己的親妹妹,你說冤不冤?而蕭峰對阿朱,游坦之對阿紫,阿紫對蕭峰,王夫人對段正淳,康敏對蕭峰,木婉清對段譽,無一不是孽緣。每個人生來似乎就是有罪的,他的人生不過是在受難,不過是在贖罪,在這樣一個望遠皆悲的背景下寫人性,就會發現人性和生存本身,其實也是一個無法解決的困境。

這種人生情懷、哲學思考,都不是通俗文學這個帽子可以涵括得了的。顯然,金庸小說的內涵,比之前所有的通俗文學都要深切,他的小說,在講故事和人物關系的結構上,借鑒了通俗小說、類型小說的技巧,但他的精神思索,卻并不俗,甚至還有非常高雅、深刻的一面。?

他的小說不是沒有毛病,雷同的地方也不少,過分離奇而背離情理的情節時有出現,一些人物形象的塑造,也因過分漫畫化而顯得簡單了,但總體而言,金庸的創造力是獨特的,尤其是他在俗小說的殼里張揚文雅的中國文化精神這點上,有很獨到的實踐,我們不可忽視。

這令我想起陳平原在《二十世紀中國小說史》一書中的一個觀點:“通俗小說與嚴肅小說(或稱探索小說、文人小說、高雅小說)的對峙與調適,無疑是二十世紀中國小說發展的一種頗為重要的動力。”它們之間的對峙,固然有著藝術趣味的根本差異,但它們之間的調適,也使得小說的審美空間發生了裂變,并刺激了一種新的小說美學的生長。從二十世紀八十年代的先鋒小說(如余華的《鮮血梅花》)和二十一世紀的諜戰小說(如麥家的《風語》),都套用了武俠小說的一些模式或情節,就可看出,所謂小說的雅俗邊界,在作家眼中早已消弭,相反,彼此的影響,反而成了小說變革的一種動力——在當下網絡小說中的種種新型寫作里,也幾乎都能看到武俠小說對它們的影響。

這樣的雅俗調適,賡續了小說的本源,并復原了小說本應有的大眾面貌,它不僅沒有弱化小說的藝術性,反而為小說如何走通一條“雅俗同歡,智愚同賞”(李漁語)的敘事道路,提供了一個重要的參證。

在這個過程中,金庸小說的傳播及其文學地位的確認,顯然具有標志性的意義。