標題

標題

內容

第十屆廣東省魯迅文學藝術獎(文學類)獲獎作品推介(六)

更新時間:2018-10-23 來源:廣東作家網

《尋鶴》

●作者簡介

馮娜,1985年出生于云南麗江,白族。畢業并任職于中山大學。中國作家協會會員,廣東文學院簽約作家。著有《無數燈火選中的夜》、《尋鶴》等詩文集多部。曾獲華文青年詩人獎、美國The Pushcart Prize提名獎等獎項。參加二十九屆青春詩會。首都師范大學第十二屆駐校詩人。

《尋鶴》一書作為“第29屆青春詩會詩叢”之一,由謝冕先生作總序。 該書共收錄了詩人創作的100余首詩,集中展示了詩人近年來的創作實績。詩歌內容涉及少數民族文化及其與現代文明的融合和撞擊、風物人情、現代生活等等;詩歌不僅發掘日常生活的精妙瞬間,還對自然、歷史、生命、時空、人類文明等命題進行了深刻的體察和思考。正如批評家劉波所言,“馮娜的詩有著‘經驗自我’的獨特視角,她試圖借寫詩來建構個人的主體性,發現并呈現個人對自身、對他人乃至于對整個世界的深情”,“她的詩不是以女性的直覺,而是以詩人的敏銳在激活我們這個時代的詩性。”馮娜的詩歌從不同角度、層次和視野展現了一個在現代都市生活的白族青年、新時代知識女性的心靈風貌。

●名家點評

在浮躁的社會文化語境中,沉靜的書寫可以帶給詩歌以深度和溫度。馮娜是一個融合著沉靜與沉思品格的詩人,她的語調是簡淡的,然而在簡淡的語氣下包藏著她對事物悖論性的認識。 ?——西南大學教授、詩評家 蔣登科

馮娜的詩歌最鮮明的特點,或許就是存在于她詩歌中對生命的信念。在一個信念潰敗的時代,這批有著信念的激情與力量的詩歌,就顯得彌足珍貴。 ——中山大學教授、詩評家 謝有順

在真實與虛化中,我們看到的一切都具有了來自于馮娜個人而又超越了個人的普世性經驗。正因如此,馮娜的詩歌語言既帶有知性,又帶有來自于個人經驗的詩歌之真。 ?——中國作協創研部研究員、詩評家 霍俊明

聽說你住在恰克圖

水流到恰克圖便拐彎了?

火車并沒有途經恰克圖

我也無法跳過左邊的河 ?去探望一個住在雪里的人

聽說去年的信死在了鴿子懷里

悲傷的消息已經夠多了

這不算其中一個

聽說恰克圖的冬天 ?像新娘沒有長大的模樣

有陽光的早上 ?我會被一匹馬馴服

我迫不及待地學會俘獲水上的霧靄

在恰克圖 ?你的

我多需要一面鏡子啊

馱隊卸下異域的珍寶

人們都說 骰子會向著麻臉的長發女人

再晚一些 ?露天集市被吹出一部經書的響動

你就要把我當作燈籠袖里的絹花

拍拍手——我要消失

再拍一拍,我變成燈盞

由一個游僧擎著,他對你說起往生:

水流到恰克圖便再也不會回頭

你若在恰克圖死去 ?會遇見一個從未到過這里的女人

尋鶴

牛羊藏在草原的陰影中

巴音布魯克 ?我遇見一個養鶴的人

他有長喙一般的脖頸

斷翅一般的腔調

鶴群掏空落在水面的九個太陽

他讓我覺得草原應該另有模樣

黃昏輕易縱容了遼闊

我等待著鶴群從他的袍袖中飛起

我祈愿天空落下另一個我

她有狹窄的臉龐 ?瘦細的腳踝

與養鶴人相愛 ? ?厭棄 ?癡纏

四野茫茫 ?她有一百零八種躲藏的途徑

養鶴人只需一種尋找的方法:

在巴音布魯克

被他撫摸過的鶴 ?都必將在夜里歸巢

疑惑

所有許諾說要來看我的男人 ?都半途而廢

所有默默向別處遷徙的女人 ?都不期而至

我動念棄絕你們的言辭 ?相信你們的足履

迢迢星河 ? 一個人懷抱一個宇宙?

裝在瓶子里的水搖蕩成一個又一個大海

在陸地上往來的人都告訴我,世界上所有水都相通

云南的聲響

在云南 ?人人都會三種以上的語言

一種能將天上的云呼喊成你想要的模樣

一種在迷路時引出松林中的菌子

一種能讓大象停在芭蕉葉下 ?讓它順從于井水

井水有孔雀綠的臉

早先在某個土司家放出另一種聲音

背對著星宿打跳 ?赤著腳

那些云杉木 ?龍膽草越走越遠

冰川被它們的七嘴八舌驚醒

淌下失傳的土話——金沙江

無人聽懂 ?但沿途都有人尾隨著它

接站的母親

一群人中她的身影最安靜

除了出生那一回 ?我的車次從不早到

每一趟車都掠起一陣風

只有她不被吹拂

遠行人都毋須懷揣時鐘?

命運的特赦是往返于彼此平安的目光

我在車上多站了一會兒

她的頭向車道左方微仰著

我想起抵達珠穆朗瑪峰的那個黃昏

在那承受億萬年隆越的洪荒

每一塊化石都刻滿溫柔、衰弱、憂懼……

我站在天空底下

一只鷹沉默地飛向旗云

它的心事 ?我都聽見

……

《青蒼》

●作者簡介

石耿立 ,筆名耿立,中國作家協會會員。2014年第五期《北京文學》封面人物;作品獲第四屆在場主義散文獎;第六屆老舍散文獎,《中國作家》第二屆“中山杯”華僑華人文學獎;散文集入圍第五屆“魯迅文學獎;獲山東省第二屆泰山文藝獎”;《緬想的靈地》列《北京文學》評選“2010年中國當代文學最新作品排行榜”;《悲哉,上將軍》2010年列《北京文學》評選“2009年中國當代文學最新作品排行榜”;散文多次名列中國散文排行榜前列。

《青蒼》是一冊散文合集,精選了作者近年創作的27篇歷史散文、鄉土文化散文。“青蒼”是一種借代,歷史是汗青色的,而土地是蒼黃的。?

歷史中個體生命和生命里的精神,過往人、事對當下的啟迪和召喚,總能引起作者不懈的關注:《緬想的靈地》等歷史篇章,都重在以細節挖掘歷史,以良知叩問人心,對那些耳熟能詳的歷史人物,究根家國離亂之際他們的人情人性、道義擔當,他們的高尚與卑瑣,超拔與游移……力求逼近有血有肉的歷史現場;寫晚清人物慈悲落寞,幽微處見大義,寫他們的際遇、沉浮、人格與氣節,發掘出歷史不為人細看的側面。

鄉土散文是作者數十年創作生涯的堅守,作者對生于斯長于斯的魯西南平原,有著透徹骨髓的靈魂觸摸與感悟。書中關于鄉土的文字是困厄于現代都市文明的作者,對詩意的鄉園童年,黃壤平原的風物遺存,故土風物的描摹,且與故土之思合二為一、互相引發;家園是人處世立命之所在,平原深處的父老總會牽動人情感最柔軟的部位,寫父親的痛與通達,母親暮年的無奈,親情的脆弱與不可靠,有淚水也有鞭痕;田園淪喪令人扼腕,是身為一有良知知識者對故鄉失守的深層社會思索。

●名家點評

耿立散文讓我有一種更為深刻的體會,那不再是對童年生活美好的回憶,也不是對過去沉重的感喟,而是站在一個高度的視角上,對人生或者生命又多了一層體悟,那是一個達觀的文人經歲月打磨后的臻于成熟的境界。長期以來,在我們的評論家和讀者之間已經形成了一種正統的文學觀念,就是所謂散文,是用于敘事和抒情的具有適度篇幅結構的溫和的文體。但耿立的散文不是簡單的紀實或者抒情,一味地靠流暢的文字敘事來打動讀者。讀耿立的散文,你有時候分不清究竟更準確地說是小說還是電影抑或散文,大概是用散文的語言,來構筑小說中扣人心弦的情節,電影中意蘊悠長的鏡頭吧。這可以說是耿立散文的小說化和電影化。 ——許評

一是細節是耿立思考并關注的,立足細節的物質性或真實性,體察、感悟豐厚的精神,也即歷史與精神的兼具與融通,是耿立歷史散文寫作的基本原則;二是所謂的精神,主要是指立足個體生命、精神(或個體認可的共性價值等)的人文內容。耿立散文追求的是反映歷史規律的“鐵的事實”,而進一步的追求則是一種悲天憫人的人文情懷。 ——程日同

耿立的鄉土文字,美在沉潛,美在對鄉土隱性生存內質的精準發現、描述和深刻剖析:關注現實生態:《向泥土敬禮》《誰的故鄉不沉淪》《誰刪減了黑夜的濃度》《美學格子》,介入現實生活,揭示故鄉信仰的懸置、良知的缺失、道德的淪喪:《致不孝之子》《匍匐在土》《宰了他,狗日的》,美在靠近“良善、尊嚴、誠實、擔當、難度、飽滿”。耿立用自由不羈、新鮮獨到的思想和精神,打著“木鎮”石氏印記的書寫方式,為當下鄉土散文創作注入了強大的活力。“散文的現在時不妨多注入一些鈣質,使散文的骨頭硬一些,身板直一些”。這種“風骨”之美,比“美文”的閑適、柔弱、輕淡要有價值得多,讓我們知道在散文的閑適、馴服之外,還可以有呼喊,有憤怒,有渴望。帶給我們的是意想不到的深刻與驚訝。 ——王麗娟

●精華選讀

第二天將軍死了,他身邊倒著一個戰士,就是昨晚啜泣的戰士,他的鑌鐵大刀砍翻七個鬼子!

當將軍從昏迷中醒來,借著火光,他對身邊滿面淚水的傳令兵說:“軍人戰死沙場原是本分,沒有什么值得悲傷。”然后囑咐告之母親不能盡孝,言畢而逝。這不是私人間的話。趙將軍臨死的話,有一種悲壯,還沒有看到敵寇潰敗,自己卻舍命疆場。風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還。

軍人是應該戰死沙場的,趙登禹將軍就是提著腦袋去拼殺的,在中國,從來孝優于忠,忠孝不能兩全時,兩權相較,大部分國人選擇孝,少數人才像岳飛、趙登禹將軍那樣,對母親沒有盡孝,先去盡忠。趙登禹殉國時,其母年逾七旬,備嘗老年喪子之痛;其妻倪玉書時年僅二十七歲,身懷七月身孕,華年喪夫;存世的兒女,其子四歲,其女兩歲,尚不解生離死別,即與父親陰陽暌隔。

今天想象復原將軍們的行跡,我熱血沸漾,但又悵然若失,日人寇我之時,先是精英賣國,從汪精衛到周作人這樣的“五四”文人。

趙登禹將軍和他們比起來,是粗人,在民族危如累卵,山河飄搖,一些人物能夠自持,已屬不易,但也是底線,而趙登禹將軍是用一腔子血灌溉腳下熱土的。其實,平常歲月,天下是大人物的天下,到了國家不可收拾的時候,才想起興亡關乎匹夫。如果說趙登禹將軍受多少民國的恩澤,那恐怕不會太大,從小顛沛流離,碾轉溝壑。但是,他內在的一種心理品性和地域性格規定著他制約著他,這根深蒂固的文化一脈在趙登禹將軍的大刀上,也在他的菊花情懷里,熠熠閃爍。

趙登禹將軍殉國后,在夜間由北平紅十字會草草掩埋,幾天后,陶然亭內龍泉寺的僧人們將趙登禹將軍的遺體取出,用烈酒和毛巾擦拭將軍身上的血痂。那張臉血肉模糊,但趙登禹將軍圓目怒睜,那是一張不屈而莊嚴的臉,在燭光下,凜凜正氣呈現在出家人面前。方丈用手為將軍合上眼,用一潔白的粗布,覆了上去,棺材上了蓋,打下了木釘。和尚們點上了一炷香,插在上頭,開始誦經。趙登禹將軍被龍泉寺的和尚用柏木棺材在夜間盛殮了,就暫厝于寺內。和尚們崇敬將軍偉岸的人格,在以后的日子就一遍又一遍地給棺材上漆,怕棺木朽腐,那棺材后來就變得锃亮逼人。趙登禹將軍的棺木在龍泉寺被僧人秘密守護八年,有時和尚說棺木里有大刀的錚錚聲、馬蹄銜枚疾走的風雨聲……佛教沒有國界,但和尚有國籍,這些能托死生的大德高僧們,受曹州后生一拜,為將軍,也為我們歷史的血脈!

……

(節選自《趙登禹將軍的菊與刀》

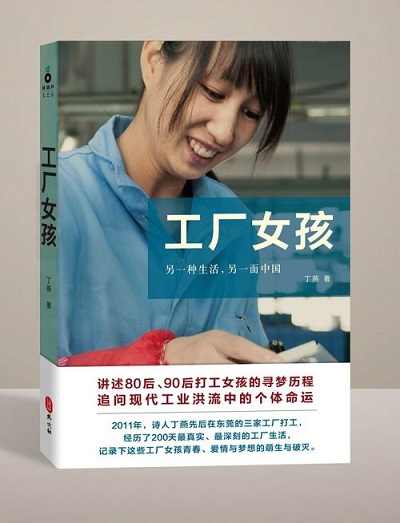

《工廠女孩》

●作者簡介

丁燕,女,詩人、作家。上世紀七十年代生于新疆哈密,八十年代開始發表作品,2010年移居廣東東莞。出版有《工廠女孩》《工廠男孩》《木蘭》《雙重生活》《沙孜湖》《和生命約會40周》《第一個365天》《午夜葡萄園》等。作品曾獲得魯迅文學獎提名獎、《亞洲周刊》十大華文非虛構獎、新浪年度“中國十大好書”、文津圖書獎、徐遲報告文學獎大獎、百花文學獎散文獎、《中國作家》“鄂爾多斯”文學獎、廣東省魯迅文學藝術獎等。

我希望把東莞更深刻地記錄下來,而對這個特定地點和特定時刻的記錄,是重要的。當我走進工人租住的瓦房區,穿過攤販混雜的集市,路過墻面滿是裂縫的小樓,發現一叢青草綠焰般燃在半空時,總會被這些具有“舞臺效果”的街景,震得雙眼圓睜。

是的——東莞不是我的出生地,但我卻不能拒斥和漠視它所呈現的全部細節,我無法將自己“孤立”出來。面對新遷地,我既是旁觀者,又置身其中,這種既親切又疏離的觀察角度,讓我看到的東莞,不同凡響:它既不是城市化程度很高的大都市,也不是沉溺于鄉村酣眠的小城市,更不是有著明確中心區的中等城市,它的形態更復雜多樣,生活更斑斕緊致,它像一塊毛茸茸的生活切片,如果被輕易忽略,那將是作家犯下的巨大錯誤。

然而,我并不想寫一本關于東莞發展的大書,而只是以個人的視角,來平視、體會、接觸這個城市,我希望我所寫下的不僅僅是街道、小店、大排檔、農民房,還有一些更具有物理重量的真實故事,我希望在袒露我的觀察的同時,更能有一些事實引起大家的注意,而對某種特定群體的謊言及誤解,有所甄別;同時,我希望我的寫作是一次審美活動,藝術活動,而不是直接的吶喊,或時事評論。

這樣的要求在操作時是自設藩籬。首先,我要寫的是真人真事;其次,又不能僅限于一種平鋪直敘的報道。我的態度要相對客觀,文筆要更嚴謹,同時,我在說出我所知道的真相時,又不能違背我的藝術本能。

●名家點評

作者丁燕在接近不惑之年去當女工的勇氣和堅韌令人敬佩,正是因為有這樣長時間的親身體驗,她才對女工的生存狀態有了真實、細致、具體的感知,才寫出了這部血肉豐滿的紀實作品。 ? ——著名作家周國平

作家丁燕是近幾年在非虛構文學創作上成就斐然的作家。她所寫的幾部非虛構文學作品,既有涉及大自然文學和環境保護重大主題的,如《沙孜湖》,也有從女性角度觀察自身和世相的《孕婦周記》等,更有將視線投放到廣大新產業打工群體的社會性題材《工廠女孩》和《工廠男孩》,這些構成了她非虛構文學創作的強有力的三大支點。 ? ?

——著名作家邱華棟

作家丁燕深入東莞的電子廠一線調查青年男工們的日常工作和生活,讓我們得以看到在流水線之外這些年輕人與這個時代的關系,以及他們對家庭、愛情、婚姻等內心需求。

——著名評論家王雁翎

●精華選讀

定居小鎮后,第一次出門買菜,看到莞樟路上穿梭著女工、奔馳著廂式貨車,我被震懾得不能動彈,像看一場3D片。

現實中國的巨變,遠非書本、影視所描繪的那樣,真相是:在中國追求現代化的變革時期,個體的社會地位已發生改變,打工族業已形成特殊的群體形態,這個新型系譜學的建立,已創造出一個新的話語空間,預示著一種社會抗爭新蛻體的出現,以及一場自下而上的沉默的社會革命的到來。無視這個群體的出現,將完全不能理解當下之中國。

“有禮貌、誠實、服從,技術熟練……”這樣的招工標準下,女工比男工更具優勢。

有資料顯示:在外出打工的農村勞動力中,女性比例約占百分之八十;而在東南沿海某些輕工業企業中,超過百分之九十的工人,是年齡在二十五歲以下的女性。這個數字的含義是駭人的:它意味著女性群體將挑戰現存的城鄉二元對立結構,更試圖重構國家和社會的關系,還會改變傳統的父權制家庭制度,重塑男女性別關系。

決定去工廠打工,是作為新莞人的我,必須要去補的課。

在新疆,我常見到這樣的游客:斜倚著一匹白馬,站在松樹環繞的湖泊前,讓別人咔嚓一張照片,以為帶走了這里的一切;在東莞,當我從酒吧、餐廳和劇場走出時,我感覺自己就是那愚蠢的游客。那些大理石的地面、水晶燈,它們太干凈、優雅,毫無泥腥味,讓我覺得,我根本不在東莞,這些被量化的細節,僵硬而跋扈,讓我始終在外圍,無法擺脫程式化的框架,受它們擺布。

我知道,比任何想象、閱讀、泛泛之談都更強有力的方式就是——將自己的肉身作為楔子,插入生活內部——只有這樣,才能徹底挽救自己。有時,把身體交出去,把眼睛、手指和心臟交出去,讓它們的觸角帶回陌生,讓記憶以更慢的速度遺忘,也許,是最古老、直接、有效的辦法。

當我試圖去打工時才發現,我幾乎已喪失了這種機會。穿行過“大量招收女普工”的紅色橫幅,我在警衛室被擋住:只招收18—35歲的女工。我走出貼滿廣告的小巷,看到有個賣甘蔗的老人正在削皮,他指著一堆甘蔗說:中間的這段最甜,兩塊,兩頭的一塊。我的心尖一抖。女孩子們的全部青春折合起來,就值兩塊錢嗎?

我終于找到家電子廠,它的最高年限是四十五歲。

進入車間后,我發現生活如此輝煌:它龐大,豐富,令人敬畏;我同時發現,人們對女工的了解少之又少。如果我自己沒有動手干那些活,我會把車間想成和辦公室差不多的地方,但從車間走出后,我知道,街景下的東莞,是被簡約化的東莞,現實的東莞,始在車間里隱而未現。

……