標題

標題

內容

王威廉:還原一個“具有相對確定性”的魯迅

更新時間:2018-04-28 來源:南方日報

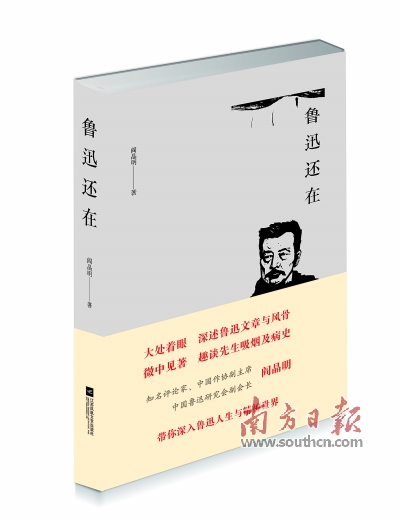

閻晶明 著

江蘇鳳凰文藝出版社

2017年8月

定價:48.00元

●王威廉

魯迅是中國現代文學的源頭之一,但,魯迅也是被誤讀最多的作家。在當代的學科建制中,魯迅研究是一門顯學,關于魯迅的研究論文多如牛毛,當然,一定會有高論在其中,但也不免充斥著各種飄忽的論述、晦澀的理論、牽強的關聯,附著在魯迅先生這個原點之上,在某種程度上遮掩了先生的真實形象。更不必說民間關于魯迅的種種言說,在網絡論壇隨處可見。學者王富仁說:“在當下多元化的視野里,我們失落了一個具有相對確定性的魯迅。”魯迅是文化的魯迅,是可供闡釋的魯迅,但是,如果偏移太遠,失去了“相對確定性”,實則面臨著意義失效的困境。

在我看來,閻晶明先生的《魯迅還在》一書的重要價值就在這里:以真實的歷史材料,來還原一個“具有相對確定性”的魯迅。

?本書涉及魯迅生活中多種多樣的小側面,但即便再小的地方,為了說明情況,也定是引自魯迅自己的文本,或是同時代人涉及魯迅的話語;若是后者,還常常引用多人的話語以彼此互證,盡量避免有“片面”之嫌。這種寫法的難度是極大的,要掌握和熟悉巨量的文獻資料,同時,又要對魯迅的文學、精神、思想有著貼切的理解,還得對于歷史人文、世道人心有著深刻的領悟洞察。這就像是洗照片的顯影液一般,以一種綜合的催化力讓魯迅先生“復活”。所以,本書或許是當下走近魯迅的不二之選。因為即便我們能沉下心來,通讀《魯迅全集》,可在我們的“顯影”能力不足的情況下,多半會淪為水中撈月。

比如,書中提及魯迅筆下的小說人物都是孤獨的個人,在結尾處,作者結合當代文學創作實際,覺得有太多類型化的小說,其中人物缺乏“超越一時一事的精神內涵”,“作為個人,他們都是沒有色彩的,典型性不足,更缺少象征性和寓言色彩。”這個批評一針見血。我們總是引用德國本雅明說的“小說誕生于孤獨的個人”,可“孤獨的個人”在魯迅那里早已是生動的存在,我們可有繼承和思考這個傳統?

《魯迅還在》中,想象的成分被壓縮到了一個極低的水平,幾乎到了有一分證據,說一分話的地步。作者點到為止,極為克制。這讓我時常忘記了文章的作者,而錯覺是在直接閱讀魯迅。閻晶明先生在這本隨筆集之外,還編選了《魯迅箴言新編》和《魯迅演講集》,更是讓自己遁身于無形。

再來看這些視角:煙酒、居住、紀念逝者、友誼、疾病、對待后輩等等,似乎很小,但這卻是我們每個人都會遭遇到的生命事件,這讓我們閱讀之際,便有了一種與己有關的心境,魯迅先生的看法由此也融入到我們自己的生命中。

不可諱言,讀魯迅總有一種思想與情感上的沉重感,其實暗暗有著一種擔心,先生是否整日一副愁眉苦臉的樣子,難以接近?但知道了先生在生活中的情趣,原來先生的生命中亦有如常人般諸多歡喜的時刻,這對熱愛他的人是一種極大的安慰。比如寫到魯迅先生只醉過為數不多的幾次,他喜歡的是臨界狀態下的微醺。他喝到好酒之后也會贊嘆:“如身在雨后的田野里一般。”多么詩意!再比如,先生對待文學新人,寄書寫信,十分真誠,年輕人問投稿不中怎么辦?先生說:“這種苦我們也受過。”還主動問年輕人要稿件,并推薦發表。

?但魯迅之為魯迅,就在于他會將問題引向一個深遠的境界。他有過喝酒的樂趣,但他小說中的人喝酒,都是借酒澆愁,喝的是苦酒。《孤獨者》《在酒樓上》《孔乙己》等名篇,喝酒幾乎成了一個不可缺少的意象。那么,我不免覺得就是在那“如身在雨后的田野里一般”的微醺狀態下,先生心底的沉重也如夜航三峽似的,山巒那突兀的影子揮之不去。更別說抽煙這回事,他得了肺病都戒不掉煙,捏著煙卷離開了人世,這煙卷何嘗不是一種無望的慰藉與求助?再說對待年輕人這回事,先生說:“青年肯來訪問我,很使我喜歡。”卻又說:“這人如果以我為是,我便發生一種悲哀,怕他要陷入我一類的命運。”文學新人想辭職專事寫作,先生又勸:“其實以文筆作生活,是世上最苦的職業。”他的矛盾心情,都是來自于愛護,但是現實太殘酷,這種愛的話語陷入了悖論。

以思想體系而論,安放這些悖論肯定大費周章,但是,在生活中,其實這些悖論從來都在。日常生活,是一個人最基本的生命場域,與人之生命的關系最為密切。因此,把魯迅還原到日常生活中,才能真正讀懂魯迅,親近魯迅。魯迅直到去世前三年,他在《南腔北調集·我怎么做起小說來》一文中還寫道:“仍抱著十多年前的‘啟蒙主義’,以為必須是‘為人生’,而且要改良這人生。”而日常生活,可不就是這人生獨一無二的容器。

魯迅先生在《一件小事》中對人力車夫的評價是:“須仰視才見”,閻晶明先生用來評價魯迅,說魯迅是中國文化和中國精神的“人力車夫”。我以為這是極為妥當的。可有論者又彈嫌,覺得怎么又在“仰視”,而不是“平視”。其實,《魯迅還在》一書的“仰視”,并非一種新的“造神”,其所提醒的恰恰是一種把魯迅先生放在立體和深度的人的位置上的尊重。如果非要用“平視”的眼光看魯迅,那魯迅對人力車夫都“須仰視才見”,我們中又有幾個人可以做到如此?