標題

標題

內容

楊爭光:與世界對話的方式不存在高低貴賤之分

更新時間:2018-04-26 來源:青年報

對于楊爭光,大家最熟知的除了小說之外,還是他參與編劇的《水滸》等電影電視劇。對此,楊爭光解釋說,他經常會被朋友們“可惜”——可惜,不寫詩寫小說去了;可惜,不寫小說寫電影去了;寫電視劇就更該“可惜”。不過,在朋友覺得可惜的時候,楊爭光說“每一次的‘移位’都是我自愿的選擇”。

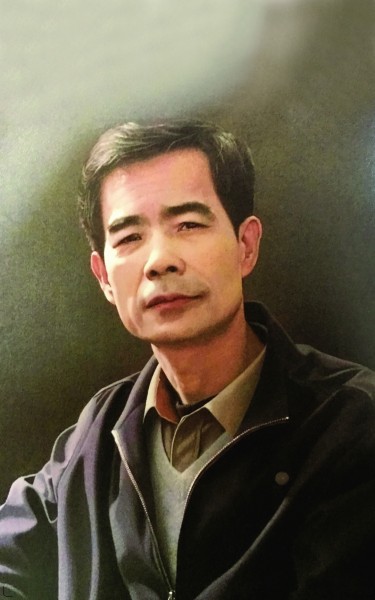

楊爭光,詩人、作家、國家一級編劇,曾任深圳市文聯副主席。著有《藍魚兒》《公羊串門》《老旦是一棵樹》《黑風景》《棺材鋪》《驢隊來到奉先畤》《越活越明白》《從兩個蛋開始》《少年張沖六章》等小說,及十卷本《楊爭光文集》。是電影《雙旗鎮刀客》《五魁》《生日》編劇,電視連續劇《水滸傳》(央視版)編劇,電視連續劇《激情燃燒的歲月》總策劃,電視連續劇《我們的八十年代》總編審。曾獲夏衍電影文學獎,莊重文文學獎,《人民文學》小說獎,廣東省魯迅文學藝術獎等。1997年度中國電影華表獎評委,1998年陜西省“十佳電視藝術家”,2015年深圳讀書月首屆“年度作家”,2015年《時代人物》“中國紳士”。

□本期對談嘉賓 楊爭光

青年報特約對談人 魏策策

1 藝術是藝術家與世界對話的方式不存在高低貴賤之分。

魏策策:楊老師好,特別高興能和你聊文學。你最近在編選一系列叢書,比如“當代文學叢書”,包括詩歌、小說、散文等。關于現當代文學經典的選本已經很多,再次重新編選你是基于哪方面的考慮呢?

楊爭光:這是正在做的。“始作俑者”是深圳出版發行集團老總尹昌龍博士。大概是因為他“偏愛”我的中篇小說,又因為是文藝批評家,也是出版發行的行家,在幾年前就提議我,從寫作者和讀者的角度,選編一套帶有評述的“信得過的”當代中國中篇小說經典,一直沒有成為事實。前年,朋友幫我做工作室,我一時心血來潮,就在昌龍博士提議的基礎上擴大了范圍,選編了兩套中國當代文學、兩套中國百年文學叢書。選編的都是我認為可以稱之為經典的作家作品,今年就可以完成。目標讀者是給真正喜歡文學的閱讀者。選編原則是不照顧文學史及文學思潮審美時尚的流變,寧有遺珠之憾,絕不濫竽充數。重在文本自在的價值,當然也有“時間”的參照,有我的評介。希望能經得起時間的遴選。

我經常會被朋友們“可惜”——可惜,不寫詩寫小說去了;可惜,不寫小說寫電影去了;寫電視劇就更該“可惜”。這一次,干脆與“寫”沒了關系,編書了。在朋友覺得可惜,在我看來卻并不是的,每一次的“移位”都是我自愿的選擇。

魏策策:的確有點惋惜,不過放大了看,你的重心的每次偏離好像也是歷史和命運使然,跨越這么多領域,各有心得,且都成就不凡,但總體還是在文學藝術圈內。你是中國作家中“觸電”較早、成果也比較豐碩的作家之一,像《雙旗鎮刀客》《水滸傳》等影視作品都有很大的影響力,現在的公眾號“楊爭光說”也有相當數量的粉絲,你能說說編劇和作家這種雙重身份在你個人寫作上的相互作用嗎?

楊爭光:在寫公眾號之前,我幾乎沒寫過所謂的散文隨筆。

詩與小說都是詩人與小說家與世界對話的方式。電影也是,尤其是劇本寫作,不同只在于前者可以完全個人化,后者要顧及“團隊”。但團隊對劇本寫作的影響極其有限。所謂電影的原創性,首先是劇本實現的。如果我的說法成立,藝術是藝術家與世界對話的方式,就不存在高低貴賤之分。即使從審美角度說,也一樣的,各有各的審美。作家或者寫手需要警惕的是,不把合適詩的東西寫成小說或電影,或者不把合適小說的東西寫成電影或詩。我們經常拿小說改編的電影與原著對照,大多的情形是,沒有原著好。這就證明,所有形式的藝術,都有其不可改編、不可轉換性。如果可以轉換,原著就會失去它存在的合法性。

還有,藝術史,尤其是文學史已經證明,許多作家或寫手,他們不僅是一種審美形式的存在,更是一個文學存在,比如莎士比亞、歌德,比如魯迅,既是寫小說的高手,也是寫散文包括隨筆的高手。如果沒有后來的雜文,魯迅就不是魯迅了。他沒有文體歧視,且深知不同的文體有各自的審美。當然,他也有能力擁有在各種文體之間游刃的那一支“金不換”的毛筆——我沒想和魯迅攀比。面對魯迅這樣的存在,我完全可以忽略到無,能說的都很具體,也很有限。如果不寫電影,我的許多中篇小說很可能是另外的樣子。電影劇本的寫作對我小說寫作帶來的影響是始料不及的,我從來沒有寫電影會“壞”手的懼怕,就像現在寫公眾號一樣,不怕寫短文會“壞”手一樣。更不以為詩人、小說家比劇作家、短文寫手更高級,更具審美價值。

魏策策:不論何種類型的創作歸根結底是文字的掌控力和想象力及綜合能力的展示,沒有高下優劣之分。各種文體你都嘗試不少,也寫過不少詩。你的詩歌的敘述化特征十分明顯,詩歌的隱喻、意象、跳躍節奏的融合十分恰當,你能講一下敘述化或敘事化的詩歌嗎?

楊爭光:我從小學到中學,偶爾會寫詩,但有意識或者自覺的寫作,并不是從寫詩開始的,而是戲曲劇本。戲曲劇本不但有場景描述,相當于小說的敘述,更重要的是有對白和唱詞,戲曲劇本對白的寫作訓練應該對我后來的小說寫作和影視寫作有影響。戲曲劇本中的唱詞,既有純粹抒情詩的元素,又有敘事元素,而敘事元素的比重更大。和西洋歌劇比較,中國戲曲中的唱段兼有宣敘和詠嘆的特性。中國戲曲中的唱段即使是純敘事的,其飽滿的抒情則來自于戲曲音樂。

這樣的啟示和認知,為我后來寫詩提供了近似于理性的支持。我寫的詩,大多具有敘事和場景元素。在我看來,沒有敘事和場景元素的抒情詩,是另一種口號詩。

寫詩的實踐強化了我的這種認知,我在閱讀小說時,經常能感受到偉大的小說家敘事的詩性、對話的詩性、場景的詩性。我甚至認為許多偉大的小說中的詩性比我看到的許多抒情詩更精彩、更有詩意。

魏策策:“長安一片月,萬戶搗衣聲。”這樣的場景化和敘事的詩性是中國文化傳統中天然遺傳的。你的小說中敘述和描寫類的語言少而又少,人物的對話占的比重比較大,對話似乎可以說是打開“楊爭光范”的一把鑰匙了,你的“對話”意識可是根植在思維中的,“對話”體小說甚至是“聊天室”類的小說形式似乎是你的拿手戲,這除過受編劇經驗的影響之外,還有什么因素?

楊爭光:事實恰恰相反。我寫電影完全是受朋友的“慫恿”。朋友的“慫恿”是因為他們認為我的小說具備充足的“對話”和畫面感。我說我不會寫電影。他們說行的行的一定行,你隨便寫。于是就寫電影了。

在我看來,結構故事、塑造形象、言與行最具說服力,“說”到位了,“行”就可以簡潔;“行”到位了,“說”就會成為多余。

對于語言,我喜歡減法。語言的減法和算術的減法不一樣,算術的減法其結果是既定的,而語言的減法則有多種可能。我使用減法的原則是:取其“干”而去其“葉”,當然不能一片葉子都不留。去其繁雜的多數,留下我以為合適的一片或幾片。我認為,這是精準與生動的表達所必須的。

魏策策:可以感受到你對小說語言的苛刻,這也算是一種“極簡主義”吧?

楊爭光:我在2005年就開始“謀劃”寫一個純粹“對話”的小說。寫到十一篇,因為身體和其它原因擱置了,但會完成的,至少也會是一個由短章組成的中篇。也許,我還會寫一篇只有“言”而沒有“行”的小說。

魏策策:上次談話,你說“讀魯迅的作品,就把文采忘了”。汪曾祺說過,寫小說就是寫語言,你的小說語言十分精準干凈,有很強的閱讀快感,你覺得小說語言怎么樣才能抓住讀者的心?

楊爭光:魯迅的語言是作為文學的魯迅的重要元素,且辨識度很高。比如:“從來如此,便對么?”也只有魯迅有這樣的語言、句式。他不但有自己的語言,更有自己的思想,其個性化的語言處理,使語言與思想同時擁有了強勁的生命力。文學史上偉大的作家,往往都會以他們的作品豐富、擴展他們本民族的語言,包括詞匯,包括句式,包括表現力,等等。但丁、莎士比亞、福樓拜都是這樣的作家。更容易獲得讀者的應該是富有創造性的語言,而不是陳詞濫調。

2 只要生活過的地方,都有故鄉的意味,既是地理的也是精神的。

魏策策:故鄉對人有生養之恩,每個作家不但有“生”他的血脈之地,也有“養”他的精神之鄉,可謂有身,有心,身體的根可能有定數,但精神的根可以很廣大。可以說,作家的寫作很難離開以“身”為圓心,以“心”為半徑的路數,半徑越大,作品的格局和容量就越大。乾縣大楊鄉祥符村是你的家鄉,你對“符馱村”進行了審美化的重塑,你筆下的“符馱村”和你有精神上的血緣,你的作品無論是對“符馱村”還是對滋養自己的文化之根都有反思,又不斷地用“現代”的精神理念對“符馱村”進行拷問,這種反叛與搏斗的核心是什么?

楊爭光:我曾經在另一個場合說到過這個話題。對我來說,有地理意義上的故鄉,也有精神意義上的故鄉。事實上,我更看重的是精神意義上的故鄉。只要生活過的地方,都有故鄉的意味,既是地理的也是精神的。對一個居無定所的漂泊者來說,隨著生命的成長,就會有一部“故鄉史”。在我原點意義上的故鄉當然是符馱村,直至現在,我還和它有著無法割裂的血肉聯系,至今還參與著我的情感、精神、心理的建構與解構。

符馱村在我的許多作品中,既是一個現實的存在,也是一個虛構的存在。對這樣的存在,并不完全是我的人為,有其自然的,難以人為的緣由。我21歲離開符馱村,在山東完成大學學業,然后在天津生活與工作,再之后是西安。有很長的一段時間,我游走在北京和西安之間,我在北京雖然沒有工作單位,但有工作,有生活。然后是深圳,到深圳工作與生活之后,我就在深圳和西安、乾縣與符馱村游走了。

上述的幾個地方對我來說,都有故鄉或者家鄉的意味。和我相遇的每一個事件都會對我的精神與情感、思想與心理產生影響。而這些影響也會自然的影響到我的寫作。

如果說有“反叛與搏斗”的話,更多的是反叛既成的自己,與自己的搏斗。事實上,無論我寫“符馱村”的什么,無論我有著什么樣的期待,實有的那個符馱村并不關心。但對我來說,作為“故鄉”的符馱村,至關重要。故鄉是一團意緒,一團情感,更是一個認知的對象,沒有認知,意緒和情感很容易被虛飾、美化,“故鄉”很容易成為一個被壓縮的詞。文學要做的,很可能是把這一個壓縮的詞還原為可信且有質感的形象。一個,或許多個形象。而且,何以成為這樣的形象?這應該是至少的吧。每一個形象都應該有它的理由吧?它的歷史、它的“文化根系”吧?也應該有它在現實中的被塑與自塑吧?

我們許多書寫“故鄉”的文字,即使名家的,為什么會同質化到千篇一律?魯迅的《故鄉》、沈從文的“湘西”,為什么又會成為我們的文學經典?原因也許就在于,后者不僅有意緒有情感,有個性化的體味,更有深層的認知。文學意義上的“故鄉”,“馬貢多”是不是馬爾克斯的呢?那一塊兒“郵票大的地方”是不是福克納的呢?和它們相比,依我們文化歷史的龐雜與豐富來看,我們的文學還是太過簡陋了。

魏策策:關鍵在于其“故鄉”的濃縮性,我曾寫過一個短評《地域文學不能畫“地”為牢》,說到了當代成功的地域寫作,如莫言的高密、梁鴻的梁莊、金宇澄的上海,是實在的故事發生場域,也是作家的精神原鄉,是一個雜糅了的當代中國和當代世界。他們的成功在于既定位了自身獨特的地理位置和身份個性,又突破了具體的地域,將無形的版圖和經驗的吸取擴大至中國乃至世界。

楊爭光:就是說,要從我們的“故鄉”擴展出去。

魏策策:長篇小說結構是個“技術活”,你在小說結構方面構思的獨特性,也是少見的,可以叫做“魔方”式結構,比如《少年張沖六章》的六個章節好像六塊獨立的個體,但一經讀者閱讀,這六個方塊好像有了磁力,之間有著互相牽制滲透的肌理,能迅速聚合成一個完整的整體,每個讀者的還原能力不同,閱讀體驗也會不同。對讀者來說,讀的過程是一個層層疊加的過程,比常規的講故事的小說費勁,也極大地調動了讀者的思考性閱讀拼接體驗,這似乎是在小說外形或者形式上的一種匠心,這樣的結構小說,唯一目的是為了拒絕“小說故事化”嗎?

“魔方”式結構這種形式上的創新似乎隨處都可以“劇終”,又隨時能有新的生長點,可以不斷地重構,這種對小說形式的苛求,和對傳統小說“欲知后事如何,請聽下回分解”,這樣的敘述模式和讀者期待是一個顛覆,不滿足于講一個故事,而且嘗試挑戰新的小說形式,可不可以說這是你的小說讀上去比較現代的一個因素?這會不會是形式的游戲?

楊爭光:我在《楊爭光:文字歲月》里也說過的,對一部小說來說,“最好的結構”就是適合它的結構。條條道路通羅馬,但最佳的途徑只有一個。就結構來說,小說家要做的就是找到那一條最佳的途徑,也就是能夠合適地完成創作意圖的“結構”。結構不合適,就會影響甚至扭曲小說的表達。因為小說藝術不僅是說故事,不能滿足于把要說的說出來就萬事大吉。它需要合適它的結構。小說藝術也是結構的藝術。

任何東西都有它的局限性,語言有,故事也有。寫《從兩個蛋開始》,我曾想用相對獨立又能貫通的四個中篇小說來結構。這對我并不困難。但故事比較緊湊的中篇和電影寫作的經驗告訴我,故事的局限性會使這部小說喪失很多不該喪失的東西。我選擇了消解大故事,精織短章的結構方法和敘事策略,使它們不僅能夠各自完成它們的使命,又能構成有機的整體。這要比編織一個完整的大故事或幾個較大的故事困難得多。有完整故事的大部頭,由于故事性的支撐,很容易使作家在敘事中放松警惕,把贅肉當成肌肉,把多余當成必要。短章則不行,必須小心地對待每一個段落,每一句話,哪怕是一個小小的不合適都會很扎眼的。

完成的《從兩個蛋開始》是由三十六個短章構成的。它不僅是對“宏大敘事”,也是對“故事”的一次決絕的破壞和顛覆,卻并不損傷“故事性”。讀者可以從任意一章讀進去,也可以按自己的意愿重新“組裝”。現實中的歷史和時間是有先后順序的,在小說藝術中,線性的事件是可以回旋纏繞的。

但我確實“無意在文體上標新立異,也沒想成為文體型作家”。

3 不管是什么原因導致的暴力行為,藝術家不應該一味地給它奉送花籃。

魏策策:說到寫什么的問題,有些作家擅長寫愛情,有些擅長寫暴力,有些擅長寫災難,不排除部分作家經常會為了吸引眼球而喪失世界觀的正向立場,有的甚至贊揚美化一些丑行或暴力,或者說有“暴力”寫作情結。我想起看過的一個話劇《爆玉米花》,劇情講述好萊塢著名導演布魯斯以拍攝血腥犯罪出名,在他獲獎后,幾個青少年觀眾,也是他的粉絲,模仿電影中的血腥場景潛入他家,發生的暴力犯罪慘劇。這部劇給我了很深的震撼,導演和作家一樣,都要給人以營養。當然,也不能是一些刻板的教化。但人類的發展需要藝術作為一種潛移默化的精神產品,對丑惡、暴力、復仇等予以理性對待,最起碼不能美化變態的趣味。小說遇到這個問題怎么寫,你是怎么看的?

楊爭光:是人就可能有暴力的沖動,暴力的欲望,但暴力具有破壞性。不管是冷暴力還是熱暴力,不管是言語暴力還是行為暴力,不管是個體暴力還是群體暴力,甚或是國家間的戰爭,它在保護和捍衛正義的同時,破壞性也是顯而易見的。傷害生命,殘害生命,以及毀滅生命后果也是極其復雜的。暴力并不光鮮。就其本質來說,暴力是黑色的,屬于惡的范疇,無美可言。這應該是暴力美學的終結點。

藝術作品中的暴力,給我們的閱讀感受,并由此產生的對人性的考量,也是復雜的。在表現生命沖動和張力的同時,也有對生命和人性的戕害。我覺得,藝術家在面對暴力時,是不應該忘記這一點的。不應該止于對暴力的呈現和晾曬,不管是什么樣的原因導致的暴力行為,藝術家不應該一味地給它奉送花籃。

我們的文學在面對許多重大主題時,和幾百年前我們的先人的認知并沒有本質的不同。否則文學是無法和世界溝通的,也無法融入現時代的人類文明。如果說,我們文學的整體水準和世界文學有距離的話,這應當是首要的原因。我們和世界文學的差距,并不在敘述和表達的技術,而在對重大主題的價值判斷。偉大的藝術作品都不會止步于對暴力的晾曬,不會一味地給暴力以美麗的光環,不會一味地痛快淋漓,不會一味地欣賞暴力的壯觀與宏大、精細與精致。它一定會讓我們看見暴力的灰色甚至黑色,也會在黑色中看見應該有的人性的光輝。

以反映戰爭的文學為例,我們的文學作品無法和雨果的《九三年》、托爾斯泰的《戰爭與和平》、肖洛霍夫的《靜靜的頓河》這樣的作品處于同一個層級,是因為我們欠缺面對戰爭的眼界、心界和情懷。

魏策策:作家的職業是特殊的,作家的思想以他的作品為源頭會有輻射性,作家應該有寫作的倫理感和道德感,自身首先要有對真善美的把握,作品也會光亮起來。說起來,好多人說你的小說是鄉村暴力的典型,你怎么看待?

楊爭光:是的,但我的原則是,絕不一味地欣賞暴力、贊美暴力,有暴力的來路與去處,在“暴力美學”的范疇之內,但絕不是“暴力美”,或者“美暴力”,這樣的東西我連一篇也沒有的。

魏策策:和《藍魚兒》類似,你的很多小說用奇異的“暴力”不斷把讀者逗笑,然而就像《從兩個蛋開始》里的高選媽一樣,笑著笑著,這笑聲就越來越沉重,最后于觸目驚心中戛然而止。這好比是“無中生有”,看著無事的喜劇,最后變成了巨大的不可忽視的悲愴。比如《萬天斗》中踩壞一棵苗,《泡泡》中的跳舞病,《公羊串門》中村長對法律一本正經的施仿,都走向了荒誕。這種“反諷”敘事是對日常性的“模式化”生命和生命時間的再造性復現,有著悲喜劇的力量。

楊爭光:司空見慣而不覺其“怪”更具“怪”的力量。荒誕也一樣的。荒誕的事實無論多么平淡無奇,都蘊含、掩藏著荒誕的真相,有時候,把事實重復一次,很可能就會顯其荒誕之相,反諷之力,平淡也立刻就不再平淡。所以,發現荒誕永遠是首先的,然后才有表現,才有反諷。而發現本身就是一種再造。這并不是藝術的專利,歷史學對于歷史的每一次發現,社會學對社會的每一次發現,相對于已有的認知,都是對歷史和社會的一次再造與重構。

魏策策:形式的創新往往是內容倒逼的結果。“歷史”是解讀你小說的一個關鍵詞,《從兩個蛋開始》逼迫我們思考中國、中國人從哪里來,到哪里去這樣的問題。從某種程度上,你的這部小說抵達了歷史的真實與真相,以文學的方式幫讀者挽救了歷史遺忘,那么,文學應該如何處理與歷史的關系呢?作家把握歷史的態度應如何?

楊爭光:小說發表和出版時,曾經的名字是《符馱》,出版社覺得這樣的書名讓讀者不知所云,希望能改一個。事實上,第一章里兩枚蛋是符馱村新生活的一個開始,后來就這樣用了。

就時間而言,“當下”是轉瞬即逝的。極端點說,“活在當下”只是我們的一廂情愿。我們很難“活在當下”,更多的是活在歷史之中,活在慣性里,活在銜接歷史與未來的一個轉瞬即逝的夾縫里,是歷史遺留和未來收留的一種活物。所謂“活在當下”,永遠都是一種即時的應對。即時的應對不可能與經驗、習慣無關,當然也有對經驗的修正,有掙脫習慣的努力,我們就是這樣“活在當下”,從“當下”進入“未來”的。可見,“當下”具有很大的不確定性,而逝去的歷史具有相對穩定性,認知歷史也就是認知當下,認知歷史的真相,也就更可能確定當下的所在。擁有檢索歷史的能力,不僅是文學的問題,也是政治學、歷史學、社會學的問題。擁有檢索歷史的能力,即使當下的道德教化,才會有質感,才會有的放矢,而不那么的空洞、干癟、乏力。但我們早就忘了這一點。

魏策策:的確,雖然文學沒有能力解決社會問題,而是審美地呈現社會問題,發問精神難題,希望文學喚醒歷史,拒絕遺忘。謝謝你,期待下次再聊。

(魏策策,文學博士,陜西省社會科學院副研究員。)