標題

標題

內容

大海 | 《覓》

更新時間:2018-03-14 來源:廣東作家網

作家簡介:大海,湖南人,男,碩士,現居廣東。在《作品》《芒種》《黃河文學》《小說月刊》等發表作品逾100萬字;有中短篇小說和小小說被《小說選刊》《小小說選刊》《微型小說選刊》《讀者》等轉載和評點。獲《長江文藝》散文隨筆獎,中山文藝獎一、二、三等獎,香山文學獎二、三等獎,中山市“保先”征文比賽文學類一等獎、潮州市首屆原創文學大賽一等獎,《小說選刊》“善德武陵”杯全國微小說精品獎二等獎,首屆“觀音山杯.人與自然”全國小小說大賽二等獎,“梅縣客家村鎮銀行杯”全國小小說大賽三等獎,“紫荊花開”世界華文微型小說大賽三等獎等。出版長篇小說《覓》,中短篇小說集《千萬別叫我科長》《目光越拉越長》《葉落歸根》,小小說集《躺在門前打鼾的女人》《求你揍我一頓》,散文集《相忘江湖》,與鄭小瓊等合著雜文集《九面埋伏》。

青年作家大海長篇力作《覓》出版

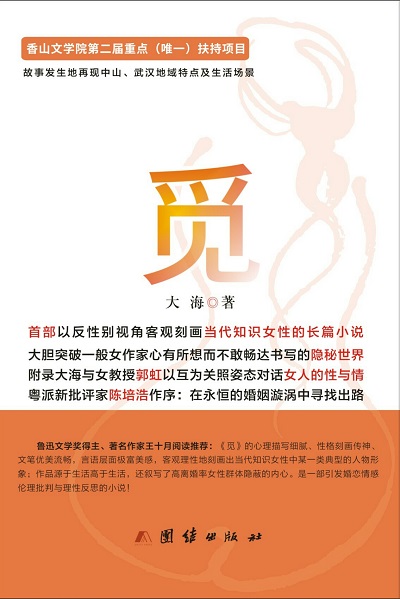

香山文學院第二屆重點(唯一)扶持項目、廣東青年作家大海潛心8年創作的39萬字長篇小說《覓》近日出版。《覓》是首部以反性別視角客觀刻畫當代知識女性的長篇小說,大膽突破一般女作家心有所想而不敢暢達書寫的隱秘世界,附錄大海與女教授郭虹以互為關照姿態就“女人的性與情”開展的長篇對話。粵派新批評家陳培浩為本書傾情作序,點明《覓》的主題“在永恒的婚姻漩渦中尋找出路”。本書中,漂亮優雅、內心倔強的女主人公面對數個擦肩而過的男人,是沉溺肉欲、紙醉金迷、忘掉自我,還是痛心疾首、總結反省、振作重求?在原地停留與持續尋覓的敘述里,大海用感性的文學形式發出了契合時代的理性聲音,將《覓》繪制成一個知識女性的成長史、一部適合改編成影視的好作品。

長期以來,在當代情感文學作品中,凡是婚戀情變題材,無不千篇一律地讓男主人公變得罪孽深重,很少有作家將文學作品傾向女性批判,更不會涉及“女權主義者”給婚姻倫理帶來的影響與問題。大海以反性別視角為第一人稱,客觀理性刻畫了當代知識女性中的某一類典型,立意顛覆長期以來男女情感出現矛盾、人們就給予男性無情批判的誤區,也使得文本創新成為《覓》的最大特點。《覓》的四大篇章以“蔥花”“姜花”“桃花”“曇花”為主體意象,對應女主人公曾素芬從含苞欲放的“涉世少女”到過盡千帆皆不是的“故事女性”的復雜歷程。無論是在跌宕起伏的情感中爬起來又摔下去,還是在滾滾紅塵中收獲真愛和倍嘗傷情,隨著工作的調動、生活的變遷、環境的濡染,曾素芬的性情逐漸發生巨大變化,由清純女孩變成世俗女人。情感迷離使曾素芬在愛得朦朧、癡醉虛幻的同時,又苦苦求索、時時自責。是時代讓“曾素芬們”成為一種社會現象,但背后的成因肯定多樣而復雜,大海認為小說家不是社會學家,無須直面加以分析和總結,而是借助《覓》的文本重組和再現這一現象背后典型人物的性格歷程,期望引導讀者從閱讀鑒賞中得以啟發,進而喚起社會對新時代婚戀倫理的思考、喚起人們在兩性情愛觀念上樹立更客觀、更公正的人文關照。

軍旅出身的大海是個創作多面手,他的小說創作呈現棱角分明的兩類風格:社會類小說粗獷豪爽,情感類小說溫婉柔膩。《覓》呈現了大海創作情感類小說的慣用手法,優美流暢的語言敘述、細致入微的心理刻畫非常入神。除此之外,中山與武漢地域特點及地方經濟社會生活場景,巧妙融入故事發生地點;隱晦再現的社會陰暗和頹廢的哲學精神,間接地得以批判;偶爾展露的熾熱情愛描寫,令人浮想聯翩而又不存淫念。

魯迅文學獎得主、著名作家王十月閱讀推薦:《覓》的心理描寫細膩、性格刻畫傳神、文筆優美流暢,言語層面極富美感,客觀理性地刻畫出當代知識女性中某一類典型的人物形象;作品源于生活高于生活,還敘寫了高離婚率女性群體隱蔽內心,是一部引發婚戀情感倫理批判與理性反思的小說。

青年批評家、文學博士遠心評價:我曾與大海曾同在作家研修班上學,擅長歸納總結的大海通過冷靜察訪現實生活中的女性,發現“漂亮+高學歷+好職業”這樣有特點的女性群體,她們一旦具備“倔強、自信、完美、獨立”,在職場風生水起,情感與婚姻卻并不順利。這一“合規律性”的現象,為文本創作提供了邏輯基礎。大海就在《覓》中塑造了這么一個主人公“曾素芬”,再現了這一類典型人物的生命歷程、性格特征。曾素芬的性格和命運,能夠喚起人們對新時代婚戀倫理的思考,更加全面地認識兩性關系。

在永恒的漩渦中尋找出路——序大海長篇小說《覓》

□陳培浩

婚姻是人類最古老的制度設計之一,可是婚姻的存在似乎就是為了被“吐槽”。歷史長河滾滾紅塵,一對對的新人按部就班走進婚姻,所以哲學家、文學家們也在婚姻這個題材上比賽著“毒舌”能力。朱德庸說“婚姻的目的就是告誡你不要太相信你的判斷力”,與王爾德所說“結婚因誤解而成立”同個意思,這算輕微“毒舌”,他們大概想說怎么選都是錯。更“腹黑”毒辣頗具黑色幽默的大有人在。張愛玲便說“婚姻是長期的賣淫”,這話很冷,冷眼旁觀著把華美袍子里的虱子抖出來。而她說“結婚那天你一定要來做我的伴郎,因為我們承諾過要一起走進婚姻的殿堂”,就既是批判現實主義,又是黑色幽默。

關于婚姻的妙喻從來都不缺。最著名的大概是錢鐘書的“圍城說”——“婚姻是一座圍城,城外的人想攻進來,城里的人想逃出去。”這個比喻很著名,卻不是原創的,因為蒙田已經有一個相似的“鳥籠說”——“婚姻好比鳥籠,外面的鳥想進進不去;里面的鳥兒想出出不來。”婚姻本質是一個永恒的漩渦,所以《安娜·卡列尼娜》開篇就說——“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸!”潛臺詞是,幸福是家庭的面子,不幸才是家庭的里子。這樣說悲觀多了,可是蘇格拉底不是說“好的婚姻僅給你幸福,不好的婚姻則可使你成為一位哲學家”嗎?這是俏皮的現實主義。

婚姻作為一個漩渦大部分是因為愛情。人作為一種渴求愛和新鮮感的動物,遭遇了婚姻這最穩固的堡壘和凝固劑。婚姻的本質矛盾其實是油門和剎車的矛盾:兩個健康活潑的愛欲發動機,遭遇了婚姻日常生活一地雞毛的詩意消解。所以通常的程序是,因為相信愛情而走進婚姻,卻因為婚姻而扼殺了愛情。所謂“婚姻是愛情的墳墓”便是這樣來的。但這不妨礙一代代人們勇敢地沖進婚姻,因為人在高溫的愛欲之外,還需要恒溫的協助和扶持。人有多種需求,愛欲這種生理性、情感性的個人需求最終服從于傳宗接代、世俗期待和協作同行的社會性需求。

從人類學和社會學角度看,婚姻的主要功能其實是擴大社交、維護人種傳承。為什么人類社會很早以來就有近親通婚的禁忌?這不僅是基于生物學考慮,也是基于社會學的優化選擇。一個人跟家族以外的人結了婚,兩個家族的力量就通過聯姻而確立起來。不但家族如此,封建王朝之間也光明正大地進行著婚姻的政治結盟。在封建社會,婚姻很少是一個問題,因為那時的婚姻在“門當戶對”中,社會性功能被毫無疑問地擺在桌面上。而只有進入近代社會之后,個性解放、精神自由,人們才開始嘗試把婚姻的社會性功能隱藏起來,大張旗鼓地渲染婚姻與愛情的同一性。愛情是近代資本主義社會興起以來最大的神話,不過,如果沒有愛情的裝飾和誘惑,精神已經解放、個性十分張揚的青年男女又怎么愿意走進婚姻呢?

現代婚姻至少面臨著如下三大矛盾。首先是個體差異的沖突。兩個攜帶著不同成長經歷、教育背景、思想歷程和性格差異的個體捆綁到了一起,有時候注定一輩子都無法磨合成功,而只能求同存異。你結合的不僅是一個人,而是一個截然不同的性格類型、一個龐大的家族、他(她)的前任留下的種種生命痕跡……每個人在婚前都不可避免地拿出最好的自己,不是刻意欺騙,卻在婚后悉數現出原形。雖然婚前已經無數次地挑選、考核,可是生活卻總會嘲笑你的判斷。錢鐘書說同行最不宜結合,因為彼此都是行家,因為祛魅而無法相互崇拜。可是婚姻究竟應該服從相似性原則還是互補性原則終究沒有答案,最可能的結局是,以相似性結合者羨慕以互補性結合者,反之亦然,因為這是永恒的個體沖突。第二個沖突是愛欲的渴望和生活本質乏味的沖突。愛渴望新鮮,渴望每天都熱情似火,每刻都滾燙纏綿;可是生活和日常注定了趨于平淡,變得懈怠。女人最愛問“我是不是你最愛的人”,男人卻常常覺得“文章是自己的好,老婆是別人的好”。人本性的喜新厭舊和婚姻的平淡無奇一起夾擊著走進婚姻中的愛。第三個沖突來自于資訊大爆炸的互聯網時代異性交往的高度便捷化對人如何堅守的沖擊。這個時代的婚姻男女都面臨著前所未有的婚外誘惑,很多時候不是你沒有機會,而是你如何自處。

在這多重沖突中的現代婚姻將何去何從?我以為作家大海的《覓》便是面對這樣的時代問題的勘探和追問。小說中美麗獨立的知識女性曾素芬經歷三段婚姻和多個不同的異性,卻始終無法找到可以安心停歇的家庭港灣。事實上,“覓”者不僅是曾素芬,更是“曾素芬們”。這是一個既有特殊性又有典型性的人物,她典型于對當代婚戀問題的代表性和概括性,卻特別在一種知識分子身份。誠然,現實生活中不是每個女性都有勇氣舍棄不如意的婚姻而尋求新路。所以,曾素芬的知識分子身份便使她得以觸摸和體驗到婚戀領域的多元邊界。作為知識女性,她經濟獨立、思想自由而感情細膩,這幾個條件使她幾乎不可能被一段不如意的婚姻鎖定。可是,小說深刻之處在于,即使是這樣自由而高智商的女性,依然在“覓”中。

小說較為難得地呈現了人的動態成長過程,書寫了曾素芬從具有處女情結的純情少女到狼虎之年欲念甚熾的情感和精神變化。作者并不把人物扁平化或符號化,而是將他們放在人生的歷程、時代的背景和自身的復雜性中來寫。曾素芬如果一直是個不食人間煙火的仙女,那就不夠真實了;她如果一開始就是個性豪放情愛自由的女性,也失去了對同類人物的概括力。小說四部分分別以“蔥花”“姜花”“桃花”和“曇花”為主體意象,對應的正是曾素芬從含苞欲放的羞澀少女到過盡千帆皆不是、每段情如曇花現的有故事的女性的婚戀過程。正是因為把她從崇高堅貞的愛情信仰中寫到凡俗多欲的現實師奶團體中去,這個人物才令人感慨,她的經歷和人生才值得思索。在動態性之外,作者也提供了生命的復雜性。曾素芬婚姻的挫折,其中既有丈夫的大男人主義和官場蛻變原因,比如第一任丈夫柳兵;有丈夫的喜新厭舊、花心不專一,如第三任丈夫李景容;也有她本人的虛榮心作祟,比如她終究看不上地位不如自己、閱歷不夠豐厚的第二任丈夫何楓林。雖然后者對她百依百順、千般體貼,但她的感情天平卻不可避免地轉向了社會地位更高、閱歷更豐富的老男人李景容。因此,曾素芬是她第二次婚姻失敗的直接責任人,但作者并沒有站在簡單的道德立場批判她。因為那樣就太簡單了,而婚戀的復雜就在于:我們如果不忠于自己,終究不會有幸福;可即使我們忠于自己,幸福也未必永駐。批判一個人太容易了,同情一個該批判者的苦,并解釋這種苦背后的復雜性,這才有難度。

所以,大海并沒有給我們提供一個答案,而是提供了一種追問——在婚姻的永恒漩渦中如何尋找出路?不過,與其要一個廉價的答案,不如因閱讀而沉思。婚姻和愛固然歧路重重,但路終究需要每個人自己走下去。

更為難得的是,大海的創作里已經有了強烈的地域意識,中山與武漢地域特點及地方經濟社會生活場景,巧妙融入故事發生地點;隱晦再現的社會陰暗和頹廢的哲學精神,間接地得以批判;偶爾展露的熾熱情愛描寫,令人浮想聯翩而又不存淫欲之念。

是為序。

陳培浩:男,文學博士,副教授、青年評論家、廣東特支人才計劃·青年文化英才,中國作家協會會員。在《中國現代文學研究叢刊》《當代作家評論》《文藝理論與批評》等重要學術刊物發表論文三十多篇。出版《迷舟擺渡——陳培浩詩歌評論集》《阮章競評傳》等。獲首屆廣東青年文學獎文學評論獎、南方文學批評學術獎一等獎、《當代作家評論》年度論文獎等獎項。主持或參加省部級課題多項。

因果一個輪回:大海《覓》中的曾素芬與她的丈夫們淺析

文/蘇岱香

廣東青年作家大海創作的39萬字長篇小說《覓》,是首部以反性別視角客觀刻畫當代知識女性的長篇小說,大膽突破一般女作家心有所想而不敢暢達書寫的隱秘世界。作為女人,我拜讀之后,內心深深震撼,作者以第一人稱著筆,用心刻畫人物形象的細致入微和客觀冷靜,令人驚嘆。文中的女主人公在現實中雖然不算多數,卻極為典型,尤其是其性格成長的經歷,如同發生在我們身邊。

性格是人生的方向盤,自己是駕駛員,駛上一條什么樣的人生路,全是自己把控。地位不同,所處的環境不同,接觸的人群不同,結果也不同。關于《覓》中的女主人公曾素芬,先設三個如果:

如果她是一個低學歷,普通的女人,那么一切將是不一樣的結局,將背負罵名;如果她必須依賴男人生存,將是不一樣的結局;如果她工作所處的都是一些低素質的人群,早被唾沫淹沒,也沒有后來的《覓》。

三任丈夫———三個漂亮的伏筆,他們不正是各個階層的人物的代表嗎?

第一任丈夫柳兵,從平民到當官,地位的轉變,脾性也轉變。官場上的男人,當了官的哪個不擺官樣。只是曾素芬是一個受過高等教育的女人,一個高傲的人。婚前被捧在手上寵愛,婚后的暴力相對,這種轉變她不能接受。

大多情侶或夫妻也是這樣的,得不到之前是寶,得到之后是物,有時連物都不如。女人如果不能接受前后的待遇的差距,吵架,離婚也是必然。

第二任丈夫楓林,全文最可憐的人物,出身卑微又有骨氣的男人,本身家庭負擔重,加上學歷、收入、職位與曾素芬的懸殊,所以也愛得卑微,哪怕在這個家任勞任怨付出,地位也是低下。語言語氣稍有不滿,對于一個有骨氣的男人是一種侮辱。

幾年的感情和付出就換回一個行李箱,一個關門聲。幸好結局是他的才華換回該擁有的幸福,是金子總會發光,離開素芬未嘗不是一件好事。

第三任丈夫李景容,花錢大手大腳,滿足了素芬的虛榮心理。酒店抓奸其實是一種諷刺,曾幾何時她也是有這樣的奸情,幸運的是她沒有被當時的丈夫發現,對丈夫何嘗不是傷害,今天不過是報應而已。

當男人的本相暴露出來,以素芬的離開為結局,廣東有句話“食得咸魚抵得渴”不過如此。

淺析曾素芬的三個男人,其他零星有性交往的男人不一一解說。珠三角作為沿海開放城市,毗鄰港澳,人們思想比較開放,網絡提供便捷的途徑,他們是大時代背景下的物產,披上“一夜情”的外衣尋覓的性伴侶,一瞬而過。

有人說女人第一次結婚是嫁給愛情,第二次結婚是找個人合伙過日子,第三次結婚是為了什么,這話用在素芬身上合適不過。離婚次數越多,越失去自身價值,特別是三婚以后,人們難道不對一個女人的品德質疑嗎?

此處,就不得不說曾素芬的同學麗華對丈夫的不離不棄,最后家庭平淡幸福,讓她羨慕。想想素芬在三段婚姻中付出多少,是否扮演好一個妻子的角色。

第一段婚姻,她不忍讓,一味高傲;第二段婚姻,她連廚房都不下,楓林所做的變得理所當然;第三段婚姻,她也不盡職,難道不知道李作為一個小小的街道銀行行長,大概收入有多少,收入和支出平衡嗎?能否供得起日常奢侈的享受,她根本不起到監督的作用,還一味圖享受。

幸福的家庭大多有一方為隱忍方,她想幸福,又不隱忍些許,于至失去一段又一段婚姻。有因必有果,一切的一切都是因果一個輪回。素芬既不能做到佛系的清高,也不能做到俗人的隱忍,注定在婚姻上的失敗。

曾素芬總認為自己高雅,在吃喝玩樂時也是那么地庸俗和虛榮。我們許多時候,身置在某種環境時,哪怕不是在同一層次,也會委曲求全或降低衡量的標準,她就是這樣,把自己越降越低。

師奶們穿金戴銀,講粗口,吃喝玩樂,揮金如土,廣東暴發戶特有的象征,何來修養。曾素芬卻甘愿與之為伍,活得低俗。生活的品質,以金錢和享樂為標準。骨子里的高傲,終歸敗給現實生活和所謂的寂寞。

性欲,站在道德的角度,欲火焚身也不能放縱。但是對于無情無愛的性,站在享樂的角度,尋求的不就是那一刻肉體的歡愉嗎?所以下床后沒有心理負擔,才有后續的放縱。寂寞不是最好的借口,排遣寂寞的方式有很多,你選擇了什么,就是選擇了怎么生活。

一般人們不會輕易想到高學歷人的齷齪,總認為他們是高尚的。然而高學歷的人未必擁有高尚的人格和靈魂,曾素芬們首先也是普通女人。確實無法站在道德的制高點批判曾素芬的好壞,只能說一切是性格和大環境下造成的,都是為了滿足極大的虛榮心。其實以她的能力,完全可以過自己的小資優雅的生活。

最后談談作者。小說像是作者懷孕的孩子,用感情供養了八年。可以想象脫稿那一刻,作者除了成就感之外,我想更多的是如釋重負,還應該有那么一丟丟的失落感。嬰兒離開母體要經過陣痛的緩沖,她們是血肉相連十個月的時間。作者與作品相伴了八年之久,肯定會有被掏空的感覺。

小說以第一人稱來寫,作為一個男性作者,在揣摩女人心思、感悟、肢體動作上,不下一定的功夫很難做到。這個過程中,應該多方面了解到不少女人,從不同的角度、身份、場所,體會女人該有的情緒,才能將“我”寫活。當然,慶幸的是,作者能在兩個星期內,僅憑一條書訊微信,賣出800冊《覓》,也確實不簡單。

寫小說基于文學創作,這種創作揭示了人性及社會的常態,是一個時代的縮影。不管多少年以后,有人再翻開這本書,等于翻開了這個時代。作者的職責就是要寫屬于自己和時代的故事,方能流傳于世。或許作者大海寫《覓》的初衷正在于此。

一個“覓”字,留給讀者更多思考。就讓我們帶著“覓”思考生活中、婚姻中需要怎樣正確的做法。

蘇岱香:廣東省潮州市人,現居珠海市,作品散發《駿馬》《金山》《西南商報》《桂林日報》《新民晚報》《海口日報》《石家莊日報》等。)