標題

標題

內容

夏和順:鄧一光的戰爭小說“回歸年”

更新時間:2017-12-19 來源:深圳商報

《深圳在北緯 22°27' -22°52'》 鄧一光 著海天出版社2012年1月

《你可以讓 百合生長》 鄧一光 著海天出版社2014年3月

《深圳藍》 鄧一光 著花城出版社2016年6月

中文版《我是太陽》20年出版了9個版本,圖為2004年人民文學出版社版本,入選“中國當代名家長篇小說代表作”叢書。 (資料圖片)

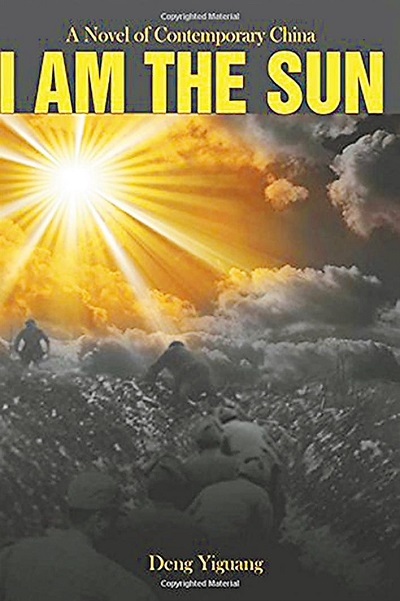

英文版《我是太陽》2017年10月由美國Sinomedia International Group Inc出版集團出版,Evergreen圖書有限公司發行。 (資料圖片)

▲作家鄧一光。(吳忠平 攝)

作為一個曾因“戰爭小說模式開創者”進入中國當代文學史的作家,鄧一光已經11年不寫戰爭,也不寫長篇小說了。

定居深圳8年,3部“深圳人系列小說”《深圳在北緯22°27’-22°52’》《你可以讓百合生長》《深圳藍》接連出版,被評論界稱為“現象級的深圳書寫”,“改寫了深圳在中國當代文學版圖中的位置”,也顛覆了鄧一光自己——從新歷史主義小說到都市文學、從英雄到小人物、從現實主義到現代主義,人們一度以為,鄧一光不會再寫戰爭了,或者無戰爭可寫了。

最近,蟄居深圳的鄧一光,卻悄悄完成了他醞釀已久的新長篇。又是一部戰爭小說,又是50萬字的厚重之作。不同的是,在這部講述“二戰”時期香港戰事的新作中,鄧一光說自己“完全改變了風格”。

這實在令文壇期待。畢竟,他是著名評論家李敬澤眼中“中國當代文學中寫戰爭寫得最好的”作家。在“當代戰爭文學扛鼎之作”的《我是太陽》之后,鄧一光又將為文壇貢獻一部怎樣的戰爭小說?鄧一光回歸了,留給讀者的疑問卻剛剛開始。

2017年之于鄧一光,或許將成為戰爭小說的“回歸年”。除了時隔11年再寫戰爭、再次回到長篇小說創作,就在10月份,奠定他文壇地位的戰爭小說代表作《我是太陽》的英文版在美國亞馬遜書店上架;而其戰爭文學巔峰之作《我是我的神》,也將以4卷本的體量于明年春天由韓國智慧屋出版集團惠江出版社出版。

今年,正好是《我是太陽》出版20周年。這部里程碑式的作品,最早發表在1996年第4期的《當代》上,1997年2月由人民文學出版社初版,20年來出版了包括“中國當代名家長篇小說代表作”“新中國60年長篇名篇典藏”“人民文學獎獲獎書系”在內的9個版本,成為常銷書。

作為一部文學經典,《我是太陽》20年的接受史是個有趣的話題——

它是模式開創者,在后來的一些中國當代文學(影視)作品中,明顯看到“鄧一光式”的戰場、英雄、軍人性格模式的影響,造就了大量模仿和跟風之作。

它至今仍在吸引西方人的目光,美國亞馬遜關于英文版《我是太陽》的書評這樣評價:“在中國著名作家鄧一光的作品中,《我是太陽》是關于中國近現代社會一部頗具影響力的長篇小說。故事發生在第二次世界大戰之后的幾十年里,這部強有力的文學巨著捕捉到了20世紀偉大時期多樣和微妙形式下中國戰爭的本質和精髓。《我是太陽》是一本獨特的書,深刻觸及了中華民族的情感及其‘最偉大的一代’的成就。”

最近,鄧一光接受深圳商報《文化廣場》記者獨家訪談,首談《我是太陽》20年接受史,并首次公開講述了他剛剛完成的長篇小說新作。

1、西方讀者——對20世紀中國歷史演變感興趣

深圳商報《文化廣場》:美國亞馬遜書評中對《我是太陽》英文版有這樣兩句評語:“20世紀偉大時期多樣和微妙形式下中國戰爭的本質和精髓”和“觸及了中華民族的情感及其‘最偉大的一代’的成就”,這是否代表了西方讀者的價值觀?

鄧一光:西方讀者大多堅持個人閱讀和闡釋權利,興趣多元,他們有了解中國的興趣。清王朝閉關鎖國近二百年,從十三世紀到今天,能夠窺探“神秘東方之國”的讀物也就是《馬可波羅游記》《大地》《紅星照耀中國》《當中國統治世界》寥寥幾本,全是西方人的視角。中國對外開放不過四十年,中文圖書版權的輸出遠不及西方作品介紹到中國的種量,主要集中在傳統文化、歷史、繪畫、書法、中醫、武術等方面,原創文學特別是長篇作品的品種和印數少之又少,出版商和讀者對描寫20世紀中國從封建皇權到軍閥割據、資產階級共和、遠東最大戰場、全面內戰和國家統一這樣一個根牙盤錯歷史時代演變過程的“本質和精髓”的作品感興趣,對“觸及了中華民族情感及其‘最偉大的一代’的成就”的作品感興趣,實屬正常。

深圳商報《文化廣場》:《我是太陽》被譽為當代戰爭文學的扛鼎之作,影響了一代作家,在讀者中擁有不少擁躉,為何在發表21年之后才出版英文版圖書?

鄧一光:書出版后,多家海外版權商和我以及出版社接洽過,希望介紹到海外,因為翻譯問題、版權問題,出版計劃數度停頓,一直到3年前譯介工作才開始。

2、美國出版方—— 擅長譯介中國現當代文學經典

深圳商報《文化廣場》:《我是太陽》由美國Sinomedia International Group Inc出版集團出版,Evergreen圖書有限公司發行。美國出版方對它如何評價?

鄧一光:Sinomedia International Group Inc 翻譯出版過巴金、老舍、茅盾的作品,也是《中國哲學簡史》英文版的出版方,吸引他們出版《我是太陽》的主要原因是作品的原創性和文學性。他們給出的評價是,“獨特的文學魅力、動人的故事和其中包含的普世情懷”。

深圳商報《文化廣場》:整個譯介過程是怎樣的?

鄧一光:翻譯流程包括初翻、改稿和定稿。文學翻譯的難處在“文學”,語言審美是傳譯的根本,在這個基礎上完成內容和意義的表達。翻譯過程中,語言載體轉換,原著語言的指義性顛覆掉,需要在另一種語言載體上重新構筑,優秀的翻譯作品,其實是一次審美和意義再創作。

3、韓文版《我是我的神》——4卷本大部頭明春面世

深圳商報《文化廣場》:據聞你的另一部長篇《我是我的神》也入選了中國國家新聞出版總署“經典中國國際出版工程”中的“名家名譯系列”圖書,80萬字的體量,會不會讓翻譯家望而生畏?

鄧一光:韓文版《我是我的神》由韓國漢學家洪淳道先生翻譯,韓國智慧屋出版集團出版。洪先生本人是作家,在中國出版過作品,他有豐富的文學翻譯經驗,但工作量太大,4卷本,翻譯工作進行兩年了,大概明年春天能出版。

深圳商報《文化廣場》:其他語種的翻譯是否也在進行中?

鄧一光:《我是太陽》的法文版和德文版、《我是我的神》的英文版在進行,主要是翻譯問題。西方市場上的很多中國當代文學作品出自初通皮毛的譯者之手,難以卒讀。優秀的漢學家少,他們手頭的工作基本排到幾年后了。

深圳商報《文化廣場》:能否介紹一下你其他作品譯介的情況?

鄧一光:《我是太陽》之前,我的作品外文版全是中短篇,英、法、俄、德、日、韓、越幾種文字,有十多種。《我是太陽》是第一部英文版長篇。來深圳后寫的中篇《你可以讓百合生長》《深圳藍》,短篇《深圳在北緯22°27’-22°52’》《親愛的,我們去北大》《出梅林關》也被翻譯成英語、德語和韓語了。

4、模式開創者——戰爭不是一種題材,人才是

深圳商報《文化廣場》:著名評論家朱向前說:“在鄧一光的影響下,出現了石鐘山的《激情燃燒的歲月》、柳建偉的《突出重圍》、裘山山的《我在天堂等你》和都梁的《亮劍》。”作為模式開創者,你如何看待《我是太陽》給當代戰爭文學帶來的啟悟性?

鄧一光:新時期以前的作家基本持二元論寫作立場,著力于集團與集團、階級與階級間的斗爭,表現正義非正義的沖突,嚴重遮蔽了個體生命遭遇。我讀到的多數作品只是在類型上做嘗試,熱衷于對戰爭本身的拾遺和描摹,本質上沒有脫離二元論。《紐約時報》和《讀者文摘》曾組織了一次歐洲、亞洲、美洲、大洋洲、非洲百城讀者投票,選出了10部讀者認可的經典名著,第一部是《戰爭與和平》,這部書從1805年的俄法戰爭一直寫到1820年的戰爭。其他九部,《巴黎圣母院》描寫了路易十一對流浪漢們的鎮壓,《紅與黑》描寫了七月革命前夕的浪潮,《悲慘世界》描寫了1793年法國大革命至1832年巴黎人民起義的故事,《安娜·卡列尼娜》的背景是俄土戰爭,《飄》寫的干脆就是美國南北戰爭中的故事。可是,沒有人把它們看成戰爭文學,可見,文學的主題永遠是人。對我而言,戰爭不是一種題材,而是人物的生存環境、場域、經歷和經驗。我的故事會泅渡過歷史的海洋,以新鮮的藝術形象和真實的細節佐證尋找到典型的人物,記錄并叩問人類建立起來的文明城堡的硬傷,這是我寫作的動因。

5、《我是太陽》過時了嗎——文學的“理想主義”會永恒存在

深圳商報《文化廣場》:《我是太陽》曾產生過轟動效應,20年過去了,現在回頭來看,《我是太陽》式的理想主義在中國過時了嗎?

鄧一光:理想主義的本質是對信仰的追求,人們對理想主義的質疑源自對希臘城邦、烏托邦和保守主義的失望,對意義和可能性加以警惕和排斥。可是,你有沒有發現,在大多數人的精神堆積層中,即使不相信,卻又割舍不掉對理想和信仰的睥睨,表現出欲罷不能的糾結,在實用主義濫觴的今天,這種糾結甚至成為擁有精神性的人類人性完整的有力佐證。研究一下如今仍在和正在影響人類文明發展的那些人們,有幾個否認自己的理想主義情結?文學的理想主義包括個體覺醒、生命自我實現、對世界的深刻洞見和悲憫、人類精神品質的塑造等重要內容,相對復雜,會永恒存在。

6、長篇新作——背景是“二戰”時期香港那場戰爭

深圳商報《文化廣場》:距離《我是我的神》11年了,很多讀者在等待你的新長篇。聽說你剛剛完成初稿,是個什么樣的故事?

鄧一光:關于人恐懼權利的故事,涉及人類的復雜經驗,背景是“二戰”時期香港的那場戰爭。

深圳商報《文化廣場》:這個視角不僅在學術上邊緣,而且切口之小讓人驚訝——畢竟,你是以擅長把握波瀾壯闊的史詩性故事而被人熟知。為什么對這段歷史感興趣?和你個人生活遷徙帶來的變化是否有一定關聯?

鄧一光:文學沒有邊緣,也警惕學術思維。1841至1941年的百年間,香港經歷了經濟上的現代化,成為亞洲地區最重要的經濟、法制和自由貿易實體,是中國連接外部世界尤其是歐美最重要的通道。在太平洋戰爭中,香港并非戰略要地,曾有不設防預案,本可以在馬尼拉、新加坡等城市陷落后以政權移交的方式易主,戰爭是在日本政府的“大東亞共榮”和英國政府的“聯合王國榮耀”的荒唐理由下爆發的。吊詭的是,戰爭結束以后,勝利一方的日本和失敗一方的英國卻雙雙把這場戰爭視為不光彩的事情,不愿提及,直到上世紀70年代,日本防衛廳戰史研究所整理出一部戰史,將香港戰役劃入長沙戰役中,英國政府干脆裝聾作啞,閉口不談。可是,香港戰爭是香港歷史的重大陰影,形成香港品格的一部分,在戰爭中,超過160萬平民聚集在彈丸之地的海島上,他們的恐懼和死亡難道不是人性“史詩”的一部分?那些恐懼和死亡也是我的。歷史的延續是帶有一定邏輯的或進化或退化的文明軌跡,人性嬗變的指向在未來,人們費盡心機去質疑它,但它的斷裂并不發生在今天,而是發生在過去。如果我沒有遷居深圳河北岸,隔著76年的時空與那場戰爭遭遇,可能這個故事的背景會是另一場戰爭,但內容不會變。

7、創作過程——我需要回到那個年代

深圳商報《文化廣場》:花了多長時間創作?都做了哪些準備工作?字數多少?

鄧一光:寫作前做了大量背景考察和資料收集。然后,我需要返回那個年代,成為那場戰爭中的一個生命。去年開始動筆,敘述方法出了問題,停下了。今年3月份重新開筆,8月份結束,50多萬字。

深圳商報《文化廣場》:有先睹為快的出版界朋友透露,你的新長篇完全改變了風格,氣質沉郁、頓挫,如此處理的原因是什么?

鄧一光:快樂是作家延續寫作的一個動力,它指的不是簡單的心理活動,而是對真實世界和未知世界的發現,存在“層級效應”。只是,這一次,我沒有想到會經歷一場黑暗的地獄之旅。可能讀者會覺得我完全改變了風格,但我不得不把地獄經驗告訴他們,不得不把人們怎么成為今天的人們的那些事情告訴他們。

8、下一部長篇——是發生在深圳的故事

深圳商報《文化廣場》:與其說是人走進了戰爭,倒不如說是人類的戰爭情結選擇了人、塑造了人、毀滅了人——這是你的戰爭系列小說反復表達的一個主題。新長篇表達的主題仍然是這個嗎?創作風格上,是否構成了你長篇小說寫作的又一種新風格?

鄧一光:我的確在這部長篇中做了新的樣式表達,它完全由第一人稱敘述來完成,就是說,故事中的每個人物都以第一視角出現,我認為它就應該是這樣。蘇美爾史詩《吉爾伽美什與阿伽》中記載了人類最早的戰爭。公元前30世紀基什國王阿伽向埃勒克國王吉爾伽美什宣戰,吉爾伽美什就清楚地知道,他的城邦失去的不只是平靜,他的子民失去的不只是農具,但那些子民沒有表達的權利。人類在進化的同時擁有了思維能力,也學會了以石為兵,在獵取食物、爭奪配偶和居留之地時,欲望和暴力發揮了關鍵作用。然而,對于個體生命來說,戰爭剝奪的不僅僅是他們的人身權,還有人格權,它改變和重新塑造了人類的人格原型,形成了更為復雜的文化基因。人類文明的合法性和正當性不是小說家講述故事的要義,如果不能把個體生命的命運經驗和表述還給人物,小說家就應該停止寫作。

深圳商報《文化廣場》:卡彭特爾說:“當小說不像小說的時候,那就有可能成為偉大的作品,我們的時代,任何一部偉大的小說都是從讀者驚訝‘這不是小說’開始的。”聽說新長篇對歷史的還原“令人發指”,這種“半紀錄片式”的寫作風格是否代表了你作為作家對待歷史的態度?

鄧一光:有關香港戰役的歷史書寫不多,敘事都存在歷史資料和視角的偏向,夸大或遮蔽了歷史中的某些重要史實,以及還原它的可能性,這是我對史料較真的原因。但這不是一次“紀錄式”的寫作。故事的確做了事件和場景還原,連18天戰爭的天氣我都查了氣象記錄,然而,在社會環境和文化環境的真實性之外,在戰爭發動的敘述標簽之外,我更在意人物情感的真實性,比如憤怒、憎恨、冷漠、恐懼這些屬于人的內在活動的現象和成因,更在意模糊性這種非常形態中表現出來的戰爭心理追究,這是史學家不會去關注的,應該說,是一次對主流二戰史和香港史的顛覆性創作過程。

深圳商報《文化廣場》:接下來你會寫什么,是否繼續深圳題材的小說?

鄧一光:我的下一部長篇就是一個發生在深圳的故事。