標題

標題

內容

廣東省作家協會“海上絲綢之路”文學采風團走進粵西

——融入到“海上絲路”的文化自信

更新時間:2017-06-14 來源:廣東作家網

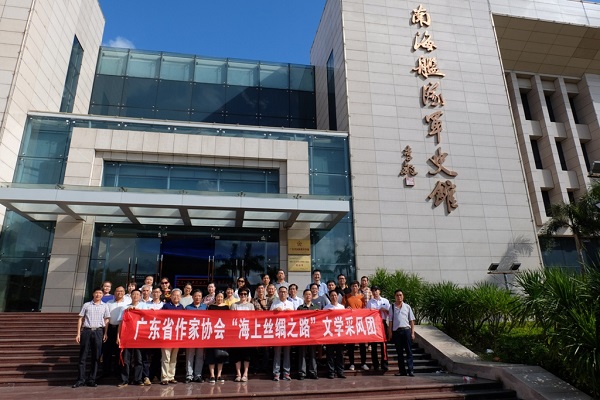

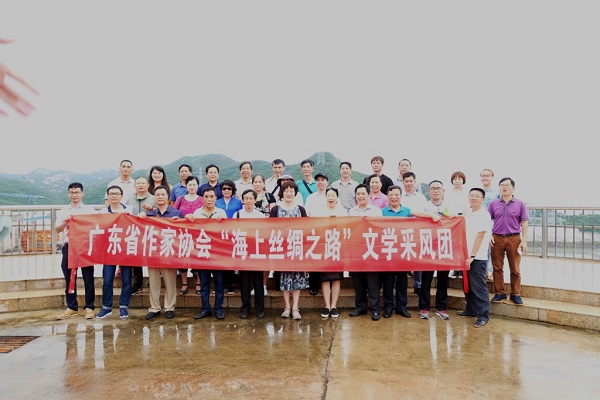

6月6日至10日,廣東省作家協會組織的“海上絲綢之路”文學采風團前往湛江市、陽江市。采風團由省作協副主席張梅任團長,團員包括來自全省各地市會員作家三十余人。五天四夜的行程,以追尋古今“海上絲綢之路”為經,以堅定廣東文化自信為緯,參觀了湛江市的徐聞古港、南海艦隊軍史館、“波羅的海”、燈塔角、特呈島、貴生書院和陽江市的陽江核電站、東平大澳村、十八子文化基地、北桂村等地。一路上見聞感受始終貫穿著緬懷歷史遺跡、見證當下建設、創造繁榮未來的中國夢情懷,交織著繼承和創新、對外交流與本土自信的二重奏鳴,感受著南粵人文的明媚氣息。湛江市文聯黨組書記、主席余偉民,副主席黃彩玲,陽江市市委組織部副部長、老干局局長、市作協主席林迎等陪同。

本次采風是省作協為貫徹落實習近平總書記在文藝工作座談會上的講話和在中國文聯十大、中國作協九大上的講話的重要舉措,由省作協黨組書記張知干親自部署。采風適逢“一帶一路”合作高峰論壇不久前在北京成功舉辦、廣東省第十二次黨代會剛剛勝利閉幕,并且當前我省上下學習貫徹習近平總書記對廣東工作提出的“四個堅持、三個支撐、兩個走在前列”的重要批示。采風旨在弘揚以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神,唱響關注現實、關注人民的創作主旋律,為廣東兩個文明建設事業輸送精神正能量。

?(一) 撫今追昔,感受“海上絲綢之路”風采

兩千余年來,鑲嵌在南中國海沿岸的眾多古港,猶如璀璨的明珠,編織出一幅“梯航萬國,舶商云集”的動人畫卷,廣東的湛江、陽江兩市便是其中兩顆。這里既有海上絲綢之路的起點,中國大陸最南端地理咽喉,也坐擁著守衛南中國海、通往世界航道的軍港重鎮。?

采風之行其中一項亮點,便是湛江徐聞。徐聞縣位于祖國大陸最南端,境內海岸線占廣東省十分之一,是漢代海上絲綢之路始發港之一。采風團奔赴大漢三墩,在徐聞縣文化學者吳凱生動傳神的講解下,實地考察了湛江徐聞古港、候官神座、八角航標燈座、萬歲瓦當等歷史遺跡。據介紹,東漢史學家班固在《漢書?地理志》中記載:“自日南障塞,徐聞、合浦船行可五月,有都元國。……黃支之南,有已程不國,漢之譯史自此還矣”。這是傳世文獻對海上絲綢之路的最早記載。自上世紀60年代以來,徐聞發掘大量考古遺跡和出土文物豐富,于 2002年由廣東省政府參事室、文史館、珠江文化研究會組織的專家考察團認定為是“海上絲綢之路”最早始發港遺址之一,并于今年1月入選由南方日報社、廣東省文聯、廣東省民協和珠江文化研究會聯合評選的“廣東十大海上絲綢之路文化地理坐標”。身處古港遺址,簇擁在國家級紅樹林保護區、濕地湖泊和原生態漁村之間,古韻綿延,綠蔭微波,云淡風輕,作家們不由贊嘆,這里既是重要歷史遺跡,也是廣東省內一道迷人的濱海風景線。目前,當地還發揮絲路漢港文化和海洋文化的兩大特點,擬將其打造成是湛江市乃至廣東省建設“21世紀海上絲綢之路”不可或缺的節點。

隨后,作家們又前往徐聞“燈樓角”,其地理座標為東經109度5 5分,北緯 20度13分,古稱“滘尾祥光”,是南海和北部灣的分水線,扼守瓊州海峽的西出口。1894年,法國在此建起了雷州半島最早的燈塔;1950年,43軍的解放據展示在此啟渡解放海南島;1994年,在燈樓角燈塔設立百年之際,廣東省海事局新建了一座現代化燈塔,成為如今中國大陸最南端的地理標志物。作家們極目遠眺,碧海悠悠,遙想當年崢嶸歲月,不禁感嘆在濱海椰林邊上的兩座孤單的燈塔,竟然承載了一段近現代中國的海洋拓展歷史。隨后,作家們還前往附近充分利用海洋資源推動旅游文化產業發展的“南極村”,并參觀了村中的湛江文藝創作基地“燈塔圖書館”。

除了湛江,陽江在海上絲綢之路也占有重要一席,其中以陽東縣的東平大澳村為代表。大澳村漁港在古代即有盛名,史稱“六澳之首”,作為古代“海上絲綢之路”的必經港口,昔日港口商貿繁盛,曾與廣州的“十三行”相列,被稱為“十三行尾”,目前保存著一段清末時期前店后坊式的舊街,保留300多戶古漁民船型民居。作家們來到大澳村,穿梭舊巷、古樓之間,踱步海濱、山丘之間,參觀了“大澳古商會舊址”、“古漁民民居群”、“大澳萬人公”等古跡和“明清一條街”、“疍家棚居”、“鄭和塑像”等人文景觀。?

感悟“海上絲綢之路”,并非僅僅停留于追溯往日繁盛,更為重要是展望未來的國際交流合作,隨著中國和平崛起,建設“21世紀海上絲綢之路”,促進中華民族和世界民族大家庭的新融合。因而,采風團的另一個重頭戲,便是拜訪赫赫有名的駐扎在湛江的南海艦隊。

步入南海艦隊軍史館,首先映入眼簾的是以時間為軸展現艦隊發展歷程的“光輝歷程”主題廳。展廳包括“組建時期”、“初創時期”、“曲折發展時期”、“改革振興時期”、“加速發展時期”等單元,以珍貴的照片、實物和文字,一步一景,一景一史,讓參觀者重拾歷史記憶,凝固歷史瞬間。作家們屏息靜氣,認真研讀,猶如翻開一部厚重凝固的歷史長書,重溫了六十余年來南海艦隊從弱到強,從近海到遠海,捍衛著南中國海和平的光輝歲月。接著在“輝煌成就”展廳,作家們又從“血染海疆、戰功卓著”,“牢記宗旨,展示形象”,“軍事外交,傳播友誼”,“英雄競起,楷模輩出”等多個角度,全方面地了解了南海艦隊在促進對外交流、建設海洋和平的重要作用。

團員感慨,軍事和戰爭只是手段,不是目的,中華民族從來不是窮兵黷武的文明。習總書記在“一帶一路”合作高峰論壇的講話提出:要將“一帶一路”建成和平之路。古絲綢之路,和時興,戰時衰。“一帶一路”建設離不開和平安寧的環境。要將“一帶一路”建成文明之路。“一帶一路”建設要以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明沖突、文明共存超越文明優越,推動各國相互理解、相互尊重、相互信任。通過參觀,作家們加深了對南海艦隊在捍衛主權、維護國際和平方面發揮重要作用的認識。艦隊官兵先后高標準完成了搶險救災、國慶閱兵、亞丁灣護航、軍艦出訪、聯合軍演等重大任務,以更加開放、自信的姿態亮相世界舞臺,充分展示出參與國際事務的能力和人民海軍威武之師、文明之師的良好形象。

告別軍史館,作家們仍在回味,半個多世紀潮起潮落,南海艦隊景色步履鏗鏘、碩果累累,一代代官兵的犧牲奉獻、奮力拼搏,永遠刻在厚重的歷史豐碑上。他們為扎根南海、守衛南海、建設南海的實英雄艦隊祝福,也激勵著自己面向未來,肩負歷史重任,為建設“21世紀海上絲綢之路”作出應有貢獻。?

(二)繼承創新,弘揚廣東的文化自信

采風團之行,除了親歷感受了一系列與“海絲”主題、海洋文化相關的景觀,也始終貫徹以人民為中心、關注現實、關注時代的創作導向,造訪了一批充分反映當前著粵西乃至廣東社會主義物質文明建設和精神文明建設的重要地標。

其中最讓采風作家振奮的,莫過于參觀目前全球最大的在建核電基地:陽江核電站。作家們首先在公眾信息中心通過紀錄專題片、圖片展覽和實物模型,詳細了解了陽江核電站的發展歷程、科技創新、核電科普、環境保護等情況。令團員們倍感自豪的莫過于陽江核電站的全面國產化。據介紹,陽核是國家“十一五”規劃重點能源建設項目,采用我國自主品牌的壓水堆核電技術——CPR1000及其改進型技術,將連續建設6臺百萬千瓦級核電機組,是目前我國一次核準機組數量最多和規模最大的核電項目,是我國核電規模化、系列化、標準化發展的重要標志。陽江核電站是中國廣核集團繼大亞灣核電基地后在廣東建設的第二個大型核電基地。當年大亞灣核電基地的關鍵設備國產化率只有1%,而如今陽江核電站的關鍵設備國產化率超過85%,六臺機組平均國產化率為83% 。自2008年12月16日主體工程開工以來,4組工程先后完成并運作,目前 5號、6號機組工程正在穩步推進,整體安全質量狀況良好,從未發生過重大安全質量事件,工程建設、移交接產、工業安全總體穩定,各項指標均處于受控狀態。 作家們表示從1%到85%的飛躍,從“中國制造”到“中國創造”的升級轉型,發揚的正是廣東勞動者“大國工匠”的雄渾氣魄。?

進入園區,在70米觀景平臺,團員們俯瞰了陽江核電運行和在建機組的全貌。與印象中核電站應有的劍撥弩張氣氛完全不同,這里廠房建筑風格整潔明快,跟IT產業園相差無幾,更有碧海、蒼山和郁郁蔥蔥的植被所圍繞,細雨微風中,不啻置身于一處優美風景。據介紹,目前中國核電進入重要發展時期,積極推進核電建設,是調整能源結構、保證能源安全的重要戰略選擇,對保持經濟平穩較快發展、建設資源節約型、環境友好型社會,具有重要的現實與長遠意義。此情此景,作家們不由感慨,從大亞灣到陽核,也正是廣東三十余年的改革開放歷程的一個縮影,見證了廣東在黨中央領導下,始終充當發展中國特色社會主義的排頭兵、深化改革開放的先行地、探索科學發展的實驗區,如今高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念,各條戰線的廣東人民更是為率先全面建成小康社會而日夜奮戰,煥發著熠熠生輝的時代魅力。

另外,在湛江的徐聞“波羅的海”、特呈島、貴生書院,采風團也從不同角度感受了南粵大地的文化自信。

徐聞,作為中國菠蘿最重要的產地,年產量達40多萬噸,占全國產量三分之一,并且更為難得的是,以開拓創新的發展理念,經營成為獨一無二的菠蘿種植景觀帶。采風團來到“菠蘿的海”已近黃昏,登臨俯瞰,晚霞緩緩灑落在大地精心編織的錦緞上,田野曲線優美,起伏舒緩,農地紅、黃、綠斑斕相間,巨大的白色風車群消失在蔚藍的天際線,點綴著蜿蜒的田間阡陌,散落著村莊,大氣里飄逸著淡淡的菠蘿清香。正如習近平總書記指出:“互學互鑒。古絲綢之路不僅是一條通商易貨之道,更是一條知識交流之路。沿著古絲綢之路,中國將絲綢、瓷器、漆器、鐵器傳到西方,也為中國帶來了胡椒、亞麻、香料、葡萄、石榴”。作家們想到,菠蘿,其實也正是中國文化包容并蓄的結晶,這種源于美洲大陸的熱帶水果,由歐洲人帶到東南亞種植,并由“下南洋”的華僑引入華南,在嶺南地區生根發芽,在廣東人自信、創新、堅持科學發展觀的努力下,終于在中國這個千年農業大國的土地上,誕生了嶄新的社會主義農業景觀。

在特呈島上,采風團還與湛江文藝界有關人士一道,見證了湛江文藝創作基地揭牌儀式。特呈島民俗風情濃郁,自然資源豐富,國家領導人曾親歷視察指導。目前,當地堅持文化自信,充分挖掘本地海洋文化資源,結合湛江文化事業建設,重點推動面向海內外的旅游產業,力爭打造成“21世紀海上絲綢之路”的新亮點。

貴生書院,系明代戲曲家、文學家湯顯祖于萬歷十九年任徐聞典史期間,捐資俸創建,旨在宣揚其“君子學道則愛人”,“天下之生皆當貴重”之觀點。作家們身處綠蔭環翠、鳳凰木盛開的小庭院中,緬懷這位關愛百姓蒼生的文人先輩,愈加感到身為當代人民作家的使命感,同時也增強了對廣東文化傳統的認識,即使在廣東最南端的徐聞在古代也絕非“南蠻之地”,優秀傳統文化在此得到扎根和傳播。

與湛江遙相呼應的是,作家們在陽江的十八子基地、北桂村等地也體會到當地對傳統工藝、文化、民俗的自信和珍惜,在現代化建設進程中加以妥善保存,傳承發揚。

在陽江十八子文化基地,作家們通過豐富的實物展示,了解到當地如何將傳統手工藝提升到現代文化工業的層次。陽江制刀歷史可溯至1400多年前民族英雄冼夫人的駐軍制刀,延至清初,陽江縣城形成了大規模的制刀坊;改革開放后,陽江刀剪業蓬勃發展,采用現代科技與傳統工藝相結合,使刀剪產品始終保持優良品質,享譽海內外,產品遠銷世界100多個國家和地區。更為難得的是,十八子刀具不僅僅是工業產品,還將愛國主義傳統、地域文化特色和音樂、文學、藝術加以融合,締造出具有民族風骨的文化品牌,提振了當地人民的自信心、自豪感。

在陽東縣的北桂村,作家們造訪了這條由南遷的宋朝皇室后人聚居興建、距今已延續七百余年的奇特古村落。漫步其中,兩旁是古色古香的巷道,眼前有氣勢不凡、工藝精湛的雕樓群,據介紹,它們都承載著一段家國民族情懷,村邊還有漫山遍野的蒼翠竹林和溪流飛瀑。作家們和村民長老交談中發現,當地人對祖輩歷史十分自豪,對古建筑和古民俗珍而重之地保存,并正大力運用傳統文化資源,推動旅游文化產業建設。此外,在陽東縣的鴛鴦石公園、陽江市的鴛鴦湖公園,作家們也體驗到當地充分利用民俗文化,推動有自信、有特色的城市現代化建設。

采風團員都是懷著文學夢投身創作事業的追夢人,身處南中國海之濱,他們目光跨過了從古代“海上絲綢之路”到“21世紀海上絲綢之路”的千載光陰,所見、所聞、所感、所思,延伸到更為悠久和廣闊的自然史和文化史,串聯起一條較為完整的從古到今、開拓未來的時光之鏈。采風之旅的最大感慨,便是“絲路精神”和文化自信的水乳交融。

粵西人乃至廣東人,與大海為伴侶,以天地入胸懷,從古到今的謀生存、謀發展的歷史長河中,和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的“絲路精神”其實早已注入文化血脈。誠如習近平總書記所言:我們要將“一帶一路”建成繁榮之路,發展是解決一切問題的總鑰匙。當前,中國發展正站在新的起點上,廣東乃至全國人民,正深入貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,不斷適應、把握、引領經濟發展新常態,積極推進供給側結構性改革,實現持續發展,為“一帶一路”注入強大動力,為世界發展帶來新的機遇。行走在湛江、陽江這一片片沃土之上,作家們強烈感受到民族文化的強勁脈搏,無論是現代化建設還是文化建設,都洋溢著充分的道路自信、文化自信。粵西人民對美好生活的追求,正是民族偉大復興的中國夢的一個輝煌縮影,她體現的正是湛江人、陽江人乃至廣東人植根文化、創造幸福的從容自信和恢弘氣魄。

與此同時,作家們愈發深深體會到,身處中華民族偉大復興的大時代,應該具備大胸懷、大情懷、大視野。作為廣東作家的一員,只有真正走入群眾,走入生活,關愛這片大地上繁衍生息的民眾,把握時代脈搏,聆聽時代足音,立足本土的歷史與文化,聚焦現實與創新,高揚時代精神,才能真正無愧于人民藝術家的身份。他們在旅程中靈感如涌,每天都創作出新的詩詞、散文,抒發心聲,以文會友,并將在今后寫作生涯中,堅守文化自信,融匯中外文化,以更具創造力的作品,呈現多彩廣東、偉大祖國,為南粵人民提供文化自信的物質基礎和精神底氣,從而實現自身文學夢想,進而聚沙成塔、集腋成裘,推動廣東文學繁榮發展、筑就廣東文學時代高峰。

采風期間,湛江、陽江的電視臺、報紙進行采訪報道。陽江核電站還向省作協、陽江市作協分別贈送核電站模型作留念。

湛江市作協副主席梁永利、徐聞縣文聯主席符國立、陽江市作協副主席鐘劍文、陽東縣作協主席馮月嫻等陪同采風。省作協組聯部調研員肖馥筠、主任科員梁健輝全程陪同采風。

(文字、攝影:梁健輝)