標題

標題

內容

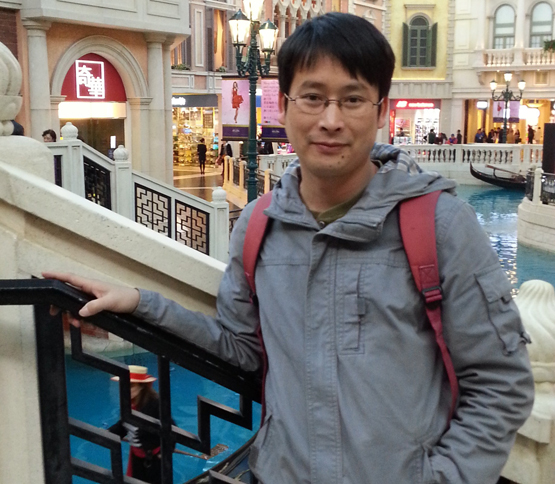

陳詩哥:做一個清醒時做夢的夢想家

更新時間:2017-02-20 作者:樊金鳳 來源:中國作家網

陳詩哥,中國作家協會會員,1981年1月出生,2009年開始發表童話,曾獲全國優秀兒童文學獎、冰心兒童文學獎、《兒童文學》十大金作家獎、《兒童文學》金近獎、《兒童文學》擂臺賽直通羅馬大獎賽銀獎、深圳十大童書獎、上海好童書獎、華語兒童文學中國故事邀請賽銅獎等。

出版童書有《幾乎什么都有國王》、《童話之書》、《故事馬上開始》、《在我睡著之后》(1—3)、《風居住的街道》、《陳詩哥詩意童年讀本》(1—3)、《國王的奔跑》、《如果世界重新開始》等。

陳詩哥《童話之書》

“適度的理性”與“豐富的痛苦”

記者:您將牛糞比喻成“黑色的月亮”,這個比喻讓我們對牛糞有了新的理解,這是對牛糞的重新命名。您一直強調《童話之書》是對童話的重新解釋和重新命名。通過這本書,您想要傳達一種什么不同的觀念?

陳詩哥:事實上,我的很多作品,都是對萬事萬物的重新解釋和重新命名。如《風居住的街道》試圖重寫“風”這一詞條;我的“國王”系列,如《奔跑的國王》、《國王的寶藏》、《大海在哪里》、《幾乎什么都有國王》等,則試圖重新解釋國王的含義;在我的新作《我想養一只鴨子》,鴨子像造物主一樣創造了這個世界;在《如果世界重新開始》里,我索性讓世界重新開始,重新安排世界的秩序。其他一些作品也包含了這樣的意圖。可以這樣說,在我對童話的理解中,有一個觀念是核心的:童話是對世界的重新解釋和重新命名。

世界為什么需要重新命名?因為世界已經過于老邁。千百年來,經過歷史和文化的沾染,世界變得太復雜了,任何一個簡單舉動,都會引起很多誤解;世間萬物也蒙上厚厚的隱喻的塵埃,失去了本來面目,以至于戈達爾說:“我們發明了許多鑰匙,可是鎖在哪呢?”世界如何才能重新煥發生機?我想,我們需要孩子的單純、熱情以及重新命名世間萬物的智慧和勇氣。我想起米切爾?恩德的《永遠講不完的故事》:幻想王國正在毀滅,因為我們把幻想視為謊言,天真女皇生命垂危,只有一個人間的小孩為她起一個新的名字,她和幻想王國方能得救。我覺得好極了:解甲歸田,唯有回到單純的源頭,才能因應繁復的事象,四兩撥千斤。

而這一次,我則通過《童話之書》回到源頭,重新審視“童話”這個詞語:童話到底是什么?我把童話放在文學、人類學、社會學、教育學、哲學、宗教學的范疇里去思考,不停地跟它們糾纏,不停地跟它們對話,以便看見童話到底是什么。

一言以蔽之,童話不僅是一種文體,它在本體上有更廣泛、更深刻的意思。我認為它可以讓世界重新煥發出生機。

記者:童話與現實似乎是兩個相對矛盾、對立的世界,您在書中努力營造一個美好純凈的童話世界,可是您又時而提醒小讀者,我們身處在充滿懷疑、欺騙、暴力的現實世界中。您希望讀者如何處理童話世界與現實世界的關系?

陳詩哥:我認為我們曾有過一個童話世界,但我們現在身處的是寓言世界。我在拙著《童話之書》里講述過一個“從童話世界到寓言世界”的小故事:

在世界剛剛創造出來的時候,是有一個短暫的童話世界的。

那時候,唱歌和說話沒有區別,跳舞和走路也沒有區別,如果人們想半夜起來玩一會玩具,他是半點也不會猶豫的。如果他考試考臭了,可能會有一點不好意思,但很快他就會恢復信心,他相信:只要繼續努力,下次肯定會考好的。

那時候,人也并不完美,完美的是他們總是相信明天會更好。因此,他們過著幸福的生活。

不知過了多久,有這么一天,也不知怎么回事,有一樣東西掉在人們中間,引起了注意:它圓圓的,有四條結實的短腿,但嘴里發出老鼠的吱吱聲,它會偷偷溜進人們的心里,興風作浪。它的名字叫做“懷疑”。

有一天,甲看見乙從窗外經過時往屋子里看了一眼,便想:這小子是不是想入屋打劫?而丙看見丁的手上有一只大蘋果,心想:這只蘋果如果給我吃會不會更好呢?于是,也不問一聲,丙就動手去搶丁手上的蘋果,放進自己的嘴里。丁疑惑不解,感到了委屈,淚水直在眼眶里打轉,一股屈辱之情頓時從心底升起,他決定報復,他跑到丙的家里,把他的梨子、桔子和雞蛋全搬回自己的家里。

于是,兩個人扭打起來。兩個人的戰爭爆發了。

很快,丙和丁的親戚戊、己、庚、辛、壬、癸等人也加進來;然后,東街和西街的人也加進來;最后,整個世界也加進來了。人們相互掠奪,相互殘殺,變得貪婪、血腥、殘暴,啼哭聲此起彼伏。

故事開始變得慘烈。

人們給這個世界起了一個新的名字,叫“寓言世界”,因為這個世界寄托了他們種種的憂愁、哀思、悔恨和驕傲,同時也表達人們的某種希望: 尋找故事的寓意,確定生存的依據,從而獲得幸福。

這個寓言世界,充滿了懷疑、欺騙、暴力和苦難,而且有很多暴力和苦難是以愛、正義的名義進行的。如果我們稍有不慎,便會麻煩纏身,因此我呼喚“適度的理性”。如果信仰缺乏理性,是很可怕的。但又無需太多,適度即可,理性太多的話,味同嚼蠟。

我希望我們能做一個清醒時做夢的夢想家。

記者:許多兒童文學作家表示,兒童文學不要遮蔽世界的復雜性。曹文軒說:我總是彈一些憂傷的曲子,是因為我覺得“少年時,就有一種對痛苦的風度,長大時才可能是一個強者。”您怎么看這個問題?

陳詩哥:誰忽視世界的復雜性,他便是自欺欺人。但我們也不能以為,這種復雜性有多么的可怕,會淹沒一切。我覺得兒童文學有處理復雜世界的能力。

我非常喜歡巴西作家若澤?毛羅?德瓦斯康塞洛斯的一本書《我親愛的甜橙樹》,這本書寫得很樸實,沒有把苦難美化,這本書講述小男孩澤澤生在一個巴西貧民家庭,生活窮困潦倒,時常挨揍受罰,還有各種各樣令人難過的誤解和失望,作品毫不回避這一艱難現實對澤澤造成的痛苦;作家在處理澤澤如何應對苦難現實時,也處理得很有想像力,所謂想像力,不在于小主人公澤澤充滿了奇思妙想,而在于澤澤用想像力來處理現實中苦難問題:再苦的生活也吞沒不了孩子的想像力,窘困中的澤澤總能發現屬于他自己的快樂,他擁有一棵可以和他對話、游戲的甜橙樹,擁有一個隨時能夠變成動物園或野性亞馬遜叢林的后院,而這一切都是他用想像力來創造的。如此一來,澤澤沉重的生活就變得很灑脫了。兩者的結合賦予作品的敘事以一種奇妙的韻味:沉重之輕,輕之沉重,既引人落淚,又令人微笑。

這讓我想起穆旦先生的一句詩:“豐富的痛苦。”用“豐富”來形容“痛苦”,用“豐富的痛苦”來點評《我親愛的甜橙樹》,我認為是很準確的。

張開童話的眼睛,看見不一樣的世界

記者:您的書中有許多奇思妙想,例如房子會在晚上跳舞,青草俠會輕功,小蝸牛會寫作等聽起來匪夷所思卻又妙趣橫生的事情。生活中,您是一個腦洞極大的人嗎?看到自然界中的萬物,會不自覺地產生各種奇思妙想嗎?

陳詩哥:在生活中,我是一個很安靜的人,很少跟別人來往,連所住的出租屋,也叫安靜居,而到了寫作上,或者給孩子瞎編故事的時候,各種奇思妙想會撲面而來。我喜歡給身邊常見的事物編故事,這讓我感到親切和自由,例如一扇門,一根草,一棵青菜,一個窗口,一所房子,一句話,一個枕頭,一陣風,一個屁股……

我想恢復事物本來的光芒和趣味。譬如一扇大大的窗口,如果老呆在南邊的墻上,我會覺得有些無趣,于是我會運用想像力,幫它搬到北邊的墻、西邊的墻,看看不同的風景,甚至搬到天花板上,成為一扇天窗,看著星光掉下來,仿佛一場盛宴。但這扇窗不喜歡到東邊的墻上去,因為它擔心那邊有鬼……

記者:您的童話,應該有一個特殊的名字,叫哲理童話。因為童話中包含太多哲理性的語句。例如,“如果世界是個荒漠,那么圖書館就是荒漠中的綠洲”、“唯有透過心靈,才能看清楚這個世界”等。這些富含哲理的句子無疑增加了童話的閱讀難度,您是否擔心小讀者讀不懂?

陳詩哥:我不喜歡“哲理童話”、“詩意童話”等稱謂。童話就是童話。好的童話,自然是富有詩意的,富有哲思的,甚至是富有神性的。至于作品中的哲理孩子能否讀懂,我想只要有足夠的鋪墊,孩子是可以讀懂的。

關于“讀懂”,我覺得也很有意思。什么叫讀懂?孩子讀一個作品,感知到很多東西,但沒有辦法用言語表達出來,這算不算懂?還有現在不是很懂,但過兩年回想起這個作品時,他恍然大悟,這算不算懂?在我看來,《小王子》就是這樣無法言說、越讀越有味的作品。

文學,其實是在孩子心里播下一顆種子,這顆種子會慢慢孕育、發芽,終有一天,它會破土而出的。

記者:一般來說,孩子喜歡奇思妙想的東西,成人喜歡具哲理意味的內容,童趣和哲理似乎很難平衡,您是如何平衡的?

陳詩哥:柏拉圖認為,世界上有兩張桌子:一張是我們在日常生活中遇到的桌子,可看見,可觸摸,千奇百態,各式各樣,美中不足的是,這張桌子會磨損,會毀壞,可能會缺一個角,或者歪一條腿,因此它不是完美的;所以,柏拉圖認為還有第二張桌子——一張理念中的桌子,這張桌子是獨一無二的,它不高不矮不大不小,一切都恰到好處,它不會磨損,它是完美無缺的,我們日常生活中各種各樣的桌子都是對它的模仿,遺憾的是,我們無法看見它,無法坐在它旁邊寫字,它只存在于理念之中。

我認為還有第三張桌子。這張桌子也很具體,在日常中隨處可見,它會磨損,但我們喜歡它,可以體察到它的歡樂與憂傷,它也是有生命的,有尊嚴的,有靈性的。這樣的桌子是由什么做成呢?我舉一個例子:

需要什么

文/羅大里

做一張桌子,

需要木頭;

要有木頭,

需要大樹;

要有大樹,

需要種子;

要有種子,

需要果實;

要有果實,

需要花朵;

做一張桌子,

需要花一朵。

請看,這樣的一張桌子,原來是由一朵花做成的。我曾在河南鄭州上過一個公開課,我跟孩子們說,其實你們的屁股是很幸福的,因為你們的屁股現在就是坐在一朵朵花的上面。然而,有一位孩子跟我說:詩哥,我們的椅子是鐵椅子。當時我愣住了,但兩秒后我反應過來了,我說:“你們知道有一種樹叫‘鐵樹’嗎?那么鐵樹開的花做成的椅子,不就是鐵椅子嗎?同樣,我們也有塑膠的椅子,那我們也有橡膠樹,那么橡膠樹開的花做成的椅子,就是塑膠椅子。”我想說的是,其實我們生活在一個花朵的世界里,關鍵是我們能否看見。

這第三張桌子,由一朵花做成的桌子,我想大概需要張開童話的眼睛,才能看見吧。

童話是一種想把大海裝進杯子里的藝術

記者:《童話之書》中,通過“童話之書”自述一生,講述了許多世界著名童話作家的故事(如安徒生、圣—埃克蘇佩里、舒比格等),并巧妙地將經典作品中的內容嫁接過來(中國的四大名著、列國志等)。可以看出,您飽讀詩書,并能很好地將您的學識和閱讀視野融于童話寫作中,這大大增加了童話的內涵和厚度。您的童話是對淺顯易懂童話的豐富和補充,這是否與您的童話觀有關?能跟我們分享一下嗎?

陳詩哥:按一般界定,童話是給兒童(尤其是低幼兒童)看的,由此決定童話的文字是淺顯的,篇幅是短小的。在這一設定下,誕生了很多名篇,如新美南吉的許多作品,譬如《去年的樹》,當中飽含深意,我也非常喜歡。

這些作品可以讓我們下一個結論:童話之所以為童話,是因為它有一種偉大的單純。所謂極清淺,極深刻,這便是童話里的智慧。

如果同意這點的話,或許我們還應該再往前走一步,問一下:這種單純,指的是一種精神,還是一種形式?這個問題并不是多余的。例如恩德的《永遠講不完的故事》,其想象之豐富,情節之曲折,篇幅之長,都遠超我們上述對童話的預期。在本質上,我想《永遠講不完的故事》和《去年的樹》是一樣的,只是形式有所不同,前者通過一個繁復的故事保護一種單純的精神,而后者則是單純精神的直接展現。

而作為一種精神的童話,我想是可以發展出一套多層次、多形式的童話美學。也就是說,在童話精神的照耀下,我們可以有《去年的樹》、《永遠講不完的故事》、《老頭子做事總不會錯》等這些形式不同風格多樣的童話。

童話可以容納很多領域、很多層面的東西。我剛說過,童話不僅是一種文體,它是一種本源性的精神,甚至是世界的本來面目。我希望可以打通童話和其他領域之間的界限。

在某種程度上說,我認為,童話就是一種想把大海裝進杯子里的藝術。

記者:《童話之書》中還有意將如“上山下鄉”“文革”等大時代的重要歷史事件連綴其中,通過童話狀寫時代面貌,很是新穎、大膽,您是如何考慮的?

陳詩哥:“上山下鄉”、“文革”只是《童話之書》里的一個背景,而非主題,我還沒有直接處理文革題材的能力。“上山下鄉”和“文革”等事件,正是我上面提到的寓言世界的典型代表,在某種程度上,它們帶有“黑童話”的色彩,猶如一面鏡子,可以幫我們照出童話的樣子。

譬如,《童話之書》里有一個人物李紅旗,從小讀了很多童話,并相信自己會成為一個王子。因此,他以王子的腦袋思考,以王子的舉止做事,以王子的口吻說話。但命運沒有讓他成為一個王子,在歷史的漩渦中,他和當時的很多年輕學生一樣,不得不離開家庭告別城市,來到鄉村勞動,成為一名山區代課教師,并遭受了一系列非童話事件,他為此感到不解,并怨天尤人。他把怒氣撒在“童話之書”身上,認為世界根本沒有童話。后來,他把“童話之書”留在臭氣沖天的公廁里,從此斬斷與童話的聯系,不知所蹤。隨后幾十年里,“童話之書”一直在尋找李紅旗,想和他聊一聊。它覺得李紅旗心里始終有個孩子,但一直被誤解,被壓抑,它想把那孩子喚醒。

在《童話之書》全國漂流的活動中,我特意設置了一個環節:“一本童話書的尋人啟事——《童話之書》尋找李紅旗”。我想尋找那些懷疑童話、不相信童話的人,我想跟他們聊一聊。但這個活動響應者寥寥無幾。不過想想也是,誰會愿意自己被稱為李紅旗呢?但如果換個角度想,正因為沒有人愿意是李紅旗,其實說明每個人在心底都是相信童話的,只是有時候,世界暫時地改變了“我”和“你”。

借助童話和詩歌,喚醒人們的詩性和神性

記者:《童話之書》里有一句話:“詩歌,他們有淚汪汪的雙眼,淚水的后面卻是孩子般的微笑”,您的名字叫“詩哥”,據說您也喜歡寫詩,詩歌對您的創作(尤其是童話的創作)有何影響?

陳詩哥:我是通過詩歌進入童話的,基本沒有障礙。詩歌給我帶來很多好處,譬如詩意、簡潔,在寫作中我不太能忍受廢話,這與我長期的詩歌訓練有關,詩歌就是要以少少勝多多,我覺得童話也是如此;又如詩歌在營造意象的方面,一方面要講“奇”,另一方面要講“通”,而不能無厘頭地、天馬行空地亂想,這一方面,我也覺得和童話吻合。

關于詩歌,我以前曾打過一個比喻,我說寫詩就像金庸小說《倚天屠龍記》里張無忌學太極,他學之前要把所有學過的武功招式都忘掉,忘掉的是形式,留下的是精神,如此才能無招勝有招。

還有關于詩性思維。這是《兒童文學》主編馮臻在一篇評論我的文章里提出的,他把我的童話和意大利哲人維柯提出的“詩性智慧”聯系在一起。維柯把人類原初狀態時所具有的思維方式都稱為“詩性智慧”,這樣的一種智慧,我倒是挺想追求的。

記者:您曾作過一個比喻,“詩歌與童話,對我來說,就像天使的兩只翅膀,一個帶著憂傷,一個帶著快樂。憑借這兩只翅膀,我就可以飛翔了。”相比較其他文體,詩歌與童話都偏向感知,它是自由的、虛幻的,可以憑借自己的感覺去虛構、去創造。您是想通過童話和詩歌構建自己的理想王國嗎?

陳詩哥:其實,詩歌和童話都不只是一種文體,它們是兩種古老的本源性的精神。在伊甸園時代,人們天真無邪,口中所說的皆是童話,所唱的皆是贊美詩。人類離棄伊甸園之后,童話也就變成了寓言,人們渴望在故事中尋找寓意,從而獲得生存的依據,而詩歌也就變成了憂傷的流浪之歌,詩人在流浪中尋找一條回家的路。

關于詩歌本體論的論述,我們隨處可見,譬如狄爾泰、謝林、尼采、海涅等哲人都有深邃的思考,當中最典型的要數海德格爾關于荷爾德林、里爾克、特拉克兒等詩人的闡釋。而在童話,這方面的論述比較少見。

我希望借助童話和詩歌,在這個紛擾蕪雜的世界,幫助人們將詩性和神性重新尋找回來,讓人的內心回歸寧靜、平和,以赤子之心來看待自我和世界,在大地上詩意地棲居。我想,這就是詩歌,這就是童話。

記者:您說過,“我寫童話,并非模仿孩子,而是重新成為一個孩子。”而現在的很多作家寫兒童,經常是模仿孩子的口吻進行寫作。重新成為一個孩子與模仿孩子,您怎么看待這兩種寫作?

陳詩哥:模仿兒童的口吻寫作,就算模仿得再像,始終隔了一層,甚至會覺得尖著嗓子說話有些造作。

我的主張是重新成為一個孩子。但我區分了孩子與兒童兩個概念。兒童是一個生理概念,人不能重新成為一個兒童,因為人不能返老還童。人卻可以重新成為一個孩子。在這里,孩子指的是:最初的人,也就是有一顆溫柔、謙卑的心,不嫉妒、不自夸、不張狂、不作害羞的事,不喜歡不義。他對事物有著直接的喜愛,而非僅僅擁有一個概念。他可能是一個弱者,不會對別人造成攻擊。他可能90歲,也可能只有8歲。這些孩子或許并不完美,他們不一定高大、英俊、美麗、勇敢、聰明,相反可能矮小、丑陋、愚昧、懦弱,但是他們溫順,謙卑,相互信任,相互關心,懂得寬恕。在童話里,寬恕比正義更重要。

這樣的一個孩子,如果再有一些趣味,那么,他說出的話,我們都可以稱之為童話。童話不是一定需要完整的故事。在這點上,童話和詩歌也是一致的。

寫童話,實際也是在尋找信仰

記者:兒童文學作家梅子涵說:“寫給兒童的文學,敘事方式不只有一種,思想和情感也不是必須淺白”。《童話之書》通過主人公“童話之書”講述與它相關的人和物的故事。以往多是作家寫“書”、讀者讀“書”,人看書中百態,您反其道而為之,由“書”來講述它看到的作家和讀者的故事,敘事方式發生了180度的轉變,為何有這種創作靈感?

陳詩哥:這并不難。你看見我,我也看見你;我們講書的故事,書也講我們的故事。僅此而已。

我倒想說說2015年《童話之書》全國漂流的活動。2015年,三十多本《童話之書》在全國將近六十個城市來回穿梭,持續一年,因此遇到了很多讀者。這個活動,正好與《童話之書》的內容契合。在書中,“童話之書”一直行走在路上,遇見各種各樣的人,發生過許許多多的故事,被人珍惜,也被人遺棄。而在這個活動中,《童話之書》作為傳遞棒,在不同的讀者手中傳遞,讓素不相識的愛書人因為一本童話書結緣,讓那些讀著同一本書的人彼此關注,彼此鼓勵:即使在困境中,也依然相信童話是真實的。所以,我們把這個活動當做一次關于童話的行為藝術來做了。

這樣一來,其實有三本《童話之書》:首先,這本書的主角就是一本《童話之書》,他既是一本具體的書,可以說是人類童話的一個總和;其次,《童話之書》自述一生,這本身又形成了一部童話,為第二本《童話之書》;第三,在這個傳遞活動中,《童話之書》又去了很多地方,遇見很多人,發生了很多故事,形成了第三本《童話之書》。更有趣的是,有些讀者還對它進行續寫,為它增加了很多的可能性。

記者:一般的作品,寫作者常常是藏在作品后面的。您的故事中有一個好玩的現象,故事的人或物常常跳出來跟寫作者說話,例如《湯湯的病》。這有點像敘事學中以對話為基礎的“復調小說”,這種創作方式對您童話創作有何幫助?

陳詩哥:其實不只是故事的人或物常常跳出來說話,就連故事本身,也是可以常常跳出來說話的,譬如《童話之書》第一章“一個故事是怎樣誕生的”,前兩節是安徒生《丑小鴨》里的丑小鴨和圣—埃克蘇佩里《小王子》里的小狐貍自述,而第三節“一個故事的故事”,則是一個故事跳出來戲弄作者舒比格先生,而這本身又構成另一個故事。

這種互文寫作,大概也算不上什么特別的事。我只是正好有這方面的思維能力而已。

記者:您的童話有著自己的敘事方式和敘事體系,作品中似乎包含著某種訴求,能跟我們談談嗎?

陳詩哥:在《童話之書》全國漂流活動中,我收到很多點評,其中對我觸動最大的是兒童文學作家李東華老師的一句話,她說:“陳詩哥看上去在寫童話,實際上在尋找一種信仰。”當時看到,眼淚都掉下來了。有些人會經常把信仰掛在嘴邊,仿佛信仰是可以用來炫耀的,仿佛有了信仰便真理在握。實際上,信仰是一件特別艱難的事。譬如說在生活中,我們真的能做到真善美、信望愛嗎?太難太難了。因此我說,在童話里,寬恕比正義更重要:寬恕別人,寬恕自己。

我的思想有兩大資源:《圣經》和禪宗。《圣經》帶給我兩個認識:1.在“創世記”里,上帝看這世界是好的,于是就創造了這世界。我由此知道世界的本質和語言的本質:它們是好的。而上帝是用語言創造世界的。2.《圣經》把孩子放在最高的位置,耶穌說:“讓孩子到我這里來,不要阻擋他們,因為在天國里,他們是最大的。”又說:“你們若不重新成為一個孩子,斷乎不能進入天國。”我認為童話與孩子是同一個詞語。

而禪宗給我帶來兩大好處:1.幫我破除《圣經》的條條框框,不拘一格,這點跟詩歌很相似,譬如禪詩。2.“郁郁黃花,無非般若;翠翠青竹,盡是法身。”讓我明白萬事萬物都包含著真理,哪怕在屎尿里,也可以看見上帝,也可以看見童話。

我覺得,我的一些作品,包含了上述思想。而在文體上,我試圖打通童話、詩歌和散文的界限,在精神內核上,試圖打通童話和哲學、人類學、信仰等之間的隔閡,從而抵達一種相對自如的境界,這是我所渴望的。最近兩年,我努力閱讀小說,希望可以從小說那里學習到一些東西。

可以這樣說,寫童話是我尋找信仰的方式。(圖片由作者提供)