標題

標題

內容

黃國欽:九江焚稿

更新時間:2016-10-13

一條浩瀚的大江,從遙遠的滇東北高原,跌宕而來,兩岸高山,連著高山,峽谷,接著峽谷。浩浩蕩蕩的江水,四千七百里一路喧騰,一路奔瀉,一路變幻,南盤江、紅水河、黔江、潯江、西江,到了下游這個叫做九江的河涌水網,依然澎湃著雄渾沉實的力量。

我是第一次踏足這座800多年歷史的九江古鎮,站在江邊的一處渡口,中午的陽光,透過正月薄薄的云層,氤氳起一江迷迷蒙蒙的煙云。浩大的江流,蜿蜒而來,蜿蜒而去,歲月淘洗,把一種雄奇,留給了這片土地,把一種壯闊,留給了這里的人們。

第一次踏足九江,我本是一個散淡的旅人。冥冥中有一種神諭,指引著我去做一次歷史和精神的朝圣……

也還是在西江邊,我獨自來到一座小山崗上,山上,是叢生的雜樹,和一座有些殘破的孤墳,遠處,是一片午后陽光下赭色的平疇,襯著淺藍的天宇和寂靜的白云。我的九江之旅,就從憑吊開始。

孤墳的主人,也叫九江。

墳的墓碑,是他的學生寫的。學生是老師的鏡子。他的學生叫梁耀樞,是清同治十年的狀元,他還有一個學生叫康有為,是光緒二年他七十歲的時候才招的。梁耀樞用娟秀的正書寫著:

光緒八年歲次壬午孟春

皇清賜同進士出身? ? 誥授奉政大夫 ? ?賞給五品卿

御前署山西襄陵縣知縣在藉疊奉 ? ?特旨召用 ? ? ?

子襄朱先生墓

這座孤墳,就像一個孤衿落寞的書生,一個獨自遐思的哲人,一個佇立高處的智者,一百多年來,在浩瀚西江的邊上,拷問著每一個接觸到他的人。

好多年前,我曾經去南海探訪過康有為的故居,我不知道,康南海一輩子最尊重最愛戴的老師,就是這位“望之凝凝如山岳,即之溫溫如醇酒”的朱九江。19歲以前,康有為曾經跟隨過六、七位老師,但才華卓絕、志氣遠大的康有為,總覺得食不甘味,直到19歲那年來到九江門下,才感到好像疲憊的旅人得到了落腳,霧翳的盲子重見到光明,從此,眼前展開了一片思想學術的新天地。他感到自身的才華、擔當得到確認,年少時的大志變得更加明確。我像尋找康南海的故居一樣,去尋找朱九江的故居。一個讓吸納古今、睥睨天下的康有為一輩子崇拜、一輩子崇敬的老師,總是讓我感到一種發自內心的景仰和親切。

九江的故居,只是一片待建的紀念公園。

尋尋覓覓,只有東北邊角落里的幾叢青草,在訴說著主人的淡泊和滄桑。

九江一生,只在襄陵縣代職知縣190天。之前之后,都在讀書治學、傳道授業、教書課徒。

九江的一生,又高潮低潮、低潮高潮,猶如奔騰的西江,激蕩起喧天的浪花,然后又碧波清流,百折不回。

13歲的時候,九江見到了兩廣總督阮元。那時的高官,都是詩、學雙棲的泰斗。阮元聽說九江詩寫得好,就令他當場作了一首《黃木灣觀海詩》。阮元讀罷驚詫:13歲的小孩,老夫得讓他出一頭地了;這比我那首《自乍浦彩旗門觀海至秦駐山》還要好!小孩子不松懈地努力下去,前途不可限量!后來,青年的九江參加廣州府院試,正試和復試皆名列第一;到廣州越華書院讀書,又深得越華書院山長陳繼昌的嘉許,陳繼昌在嘉慶年間連中解元、會元、狀元,是中國科舉史上少有的也是最后的一位“三元及第”者。直至33歲中舉,而后,就在科場躑躅,一直到41歲,才得中進士。從21歲成為秀才,到41歲賜同進士出身,20年間,九江在科場的種種經歷,已經讓他洞知科舉的積弊之深。現在,一個簽發山西的候補知縣,還有當年的那種意氣風發嗎?

是什么原因,讓九江在代理襄陵知縣190天任滿,就掛冠辭職呢?

有種種猜想。有合理的有不合理的。

我揣測,是看透了,極度失望了。20年科考,3年多賦閑候任,半年多臨時候補,一個47歲的讀書人,還有什么看不明白想不明白?也好,抽開身,做自己想做的事。一個守身如玉、一個潔身自好的人,是不會去蠅營茍且,去合流同污的。

也許在太原浙江會館后面典守僧禪堂西偏屋候任的時候,九江就已經想好了,代職期滿,即辭職。學以致用,施展一下才華,展現一下抱負,此生已經足矣。再留連,就是貪。

年輕的時候,九江是有很大的抱負的。很多年前,在越華書院讀書的時候,有一個端午節,他就曾經在山長陳繼昌面前,以書院新栽的小松為題,慨然吟道“……棟材未必千人見,但聽風聲便不同。”那時的銳氣和豪情,現在的夜間,有時還會久久的盤旋在九江的心頭。但是大樹已經腐朽,這讓九江感到剜心的痛惜。他只好退而求其次,歸隱、治學、教書、育人,寄望從儒學的源頭孔子那里汲取活力,來尋求解決時弊的辦法。

咸豐5年,49歲的九江回到家鄉。

第二年,第二次鴉片戰爭爆發。九江憂憤交加,他解散在廣州南海縣學尊經閣的生徒,離開廣州,回到九江鄉下,從此鄉居。

他的足跡,從此就再也沒有踏入城市。也就是從這個時候起,人們開始稱他為“九江”先生,漸漸淡忘了他的名“次琦”、字“子襄”。

一襲長衫、一雙布鞋、面容肅整、高大魁梧的朱九江,就在九江鄉下的禮山草堂,開始了漫長的治學、講學。對嶺南學界產生曠遠影響、對近代中國之改革啟蒙思潮有著重大貢獻的九江學風,就茲開始發軔、形成、蔚為大觀……

我來到禮山下的禮山草堂,草堂已經蕩然無存。

默然中徘徊在禮山那條盈尺的蜿蜒小徑,我仿佛看到當年群賢咸集的讀書場景。黎明即起,九江點燭登堂,他執一把紙扇,雙手抄在背后,兩眼掃一下堂下寂靜的學生,然后昂然開講。他每次講課,都是先示標題,然后條分縷析,旁征博引,每講到名節大義、時政利弊之處,他總是慷慨激昂,聲震四壁,手中的折扇,敲擊書案,讓學生動容。

在風云變幻、風雨飄搖的清中期和晚期,九江的學說,在中國學界,獨樹一幟。他教學生治學、修身、讀書。這一切,又都有強烈的針對性。我在禮山下沐浴著舊時的學風,一百多年前的學苑的紛爭,又仿若眼前。

在九江生活的咸豐、同治年間,漢學被視為學術的正統,它重考據,講訓詁,宋代的理學被斥為空疏。九江敏銳地覺察到當時國學的種種偏頗,他痛心漢學家門戶之見日深一日,治學支離破碎,脫離現實,在內憂外患面前顯得細碎無用;他批評一些漢學家糾纏章句,不顧義理,無視文章的根本大義,竟會用二三萬言去考釋無關宏旨的幾個字;他憂慮當下士林風氣的不振,連那些聰明卓越的學者如紀昀、阮元,也全被禁錮在漢學繁碎的考據中了,難怪天下缺少真正的人才。他對被攻擊為空疏的宋學,也有自己獨家的解讀,比如“存天理,去人欲”,很多漢學家就攻擊,“欲”只能寡,沒辦法去。九江就申明:“人欲有公而有私也”,他以鯨布為例子,鯨布反劉邦,自言欲為帝,鯨布之欲顯然是邪惡的,當然必須除去。九江對人欲這種一分為二的分析,我輩讀來,比朱熹的持論,更容易理解,更平易近人。

歷史的云煙已然消去,禮山草堂的書聲,卻依然回蕩在我的心頭。我知道九江先生一早一晚都愛散步,我希望沿著鋪滿枯葉的山徑,能尋著他當年在山林間漫步思考的腳印,領略他不為無用之空談闊論的內心。

禮山,真是一處讀書學習的好地方。小小的山崗,有石有樹,寂靜優雅得古意盎然。我坐進半山拙樸的亭子,看風吹著絲絲的白云,思緒,卻飛到一百多年前的那些清晨、黃昏……九江,這一次改變了慷慨激昂,他變得循循善誘。他告訴學生,有孝悌之心,卻行不出孝悌之事,算不上是真孝悌;讀書人常喜歡據理力爭,卻不知在家門內,爭財是罪過,爭氣是罪過,爭理其實也是罪過;名節是一個立身的根本,讀書人不講求名節,就不是真君子,他感喟近二百年來,人們都熱衷于名利而淡漠名節了,而古代那些大賢,在“辭與受、取與與、出與處,去與就”之間,昭昭大節,如日月經天,光照古今,即使奸臣賊子,也不敢不顧忌和畏懼這些直節之士;讀書人要克制脾氣,改善秉性,你能夠自我克制,就是你戰勝了脾氣,做起事來,或剛或柔都能周全,你不能自我克制,就是脾氣戰勝了你,無論是剛還是柔,都無益于事;讀書人要有莊重的儀容舉止,時下好多人喜歡標榜豪放不羈,不愿自我約束,不注意儀容舉止,這是亡身的征兆……

禮山的學生,去了一批,又來了一批,當年的風云際會,激揚文字,于今想來,仍然讓人心潮澎湃。九江教學生讀書,既提倡勤奮苦讀,像東方朔,六年記誦四十四萬言,平均起來,每天不過記誦二百余言,又貴在抓住要點,而有所心得,像諸葛亮讀書那樣觀其大意、不求精熟,像陶淵明那樣,好讀書,不求甚解,每有會意,便欣然忘食;他教學生讀六經,讀二十四史,讀舊制舊例古今成法和有關歷史人物以及典章制度的事實傳說,讀闡釋義理和性命的性理之學,讀詩文辭章……

我很向往禮山下的那群學生,九江先生,原來也是一個有趣的人。你看,他講克制脾氣,改善秉性,就舉了很多有趣的例子:學者呂祖謙年少時性情急躁,容易暴怒,后來讀到《論語》的“躬自厚而薄責于人”,大受觸動,終于改變了以前的秉性;戰國時期魏國的西門豹性子急,他就佩帶牛帶提醒自己柔韌些緩慢些;春秋末年晉國的董安于性子慢,他就佩帶弓弦提醒自己緊張些快一些;自己在山西任事的時候,就聽說了兩個相反的例子,一個姓王的知縣性子急,審案時五板子不招,就下令殺人,人稱“五板子”,另一個姓陰的知縣性子慢,三年不換洗衣服,因此人稱“陰三年”,這兩位知縣尚且管不了自己,你說還能管治別人嗎?他講家庭出現爭執,主要不是用理去解決,而是要用仁心去化解,而仁愛,也是要講究方法的,他講起了九江南沙身邊的例子:有一個人,小時候非常窮,做過掃地的仆傭,后來經商致富,他對弟弟非常友愛,有財物都分一半給弟弟,時間久了,嫂嫂就對小叔非常不滿,這個人知道后,就對妻子說,我是窮命,弟弟才是富命,我做生意,若以自己的名義做肯定輸虧,以弟弟的名義做就會獲利三倍,你現在得溫飽,都是沾了他的光,妻子聽后立即改變了對小叔的態度,一家人和睦相處,家境更臻富裕,這個人,就是既懂得仁愛,又有仁愛之術。

我也很向往禮山下的九江學風,講學問,探求學問的本末源流,講知識,探循知識的融會貫通,講致用,探究致用的應變之術,講經世,探尋經世的救弊辦法。而每天,九江先生總是赳赳而來,教學生明白空洞的東西,即使說得再響、音量再高,也不可能持久;自古才能出眾而氣量較小的人,常會自我夸耀;讀書人不要死讀書,要注意修養身心,以擔當起天下國家之重任。

在九江古鎮、在下西鄉太平村、在龜崗、在禮山、在奇山,我風塵仆仆,一點一滴地尋覓著九江的生平。

九江生活的那個年代,是中國社會由傳統邁向現代的最初階段,時代與環境的局限,使九江沒能受到西學的影響。但他審時度勢,教學生做學問、學知識、修德、致用,渴望能培養出大批操守高潔、才干卓越的通才,以應對當時的內憂外患,擔當起天下的大任。他的努力和愿望,沒有落空,在他的學生及后學那里,實現了——他把他的學生康有為等人,托上了新舊思潮交匯的風口浪尖。

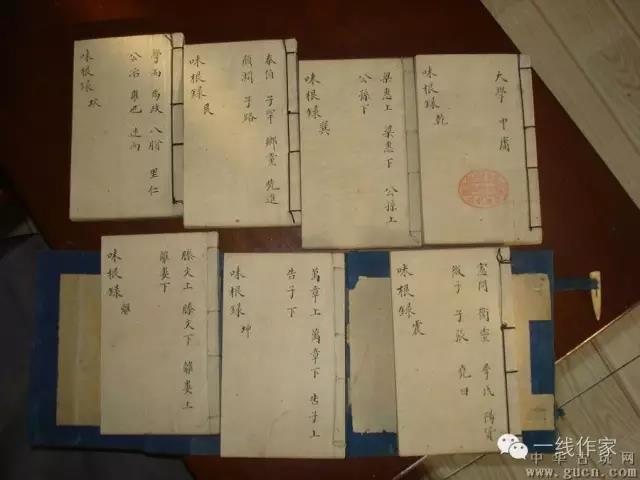

日子如白駒過隙,九江,在禮山草堂執教,已經20幾年了。從在山西候任開始,他就已經在積累資料,準備著述,前前后后,已經準備、醞釀30幾年了。現在,每天晚上,坐在老舊的書案前,秉著一柱蠟燭,對著堆積如山的書稿,他一部一部殫精竭力的整理。70幾歲的老人,精力有點不如從前了。他最先編定的是《國朝名臣言行錄》,這是仿宋朝朱熹《宋名臣言行錄》的寫法,記述清代有作為有影響的官員的事跡和語錄。接下來是《國朝逸民傳》,這部書稿記述入清以來明末那些遺老以至清中葉以來隱逸不出者的事跡,包括像春秋時期的柳下惠那樣曾經做過官后來又退隱的人。第三部定稿的是《性學源流》,這是一部他自己特別看重特別審慎的著作,他的學術思想、學術心得、學術思考,都全部傾注在這部煌煌大著里,這幾乎花了他整整一輩子的心血,在《性學源流》里,他把有關天理與人性學說的性理之學,講得透透徹徹,把性學的源流與發展,梳理得清清楚楚。

燭光下的九江,慈眉善眼,一如進士葉衍蘭光緒5年繪于禮山草堂的那幅畫像,完全沒有了中年時的那種端莊嚴肅。

他微微躬腰,濡墨揮毫,又校定了《五史徵實錄》。雖然,自己偏好秦漢以及以前的歷史,但編撰這部《五史徵實錄》,是因為宋、遼、金、元、明五代離當代最近,其中不少事件可資當前借鑒。然后,他著手整理《晉乘》。這是他在山西候任時學習、收集、記錄山西一些重要城鎮建制及民俗的情況,類似宋代學者程大昌的《雍錄》。

他還有兩部書稿未擬就書名,一部是關于國朝儒學宗緒,一部是關于蒙古見聞。關于國朝儒學宗緒,是仿黃宗羲的《明儒學案》,記述清代學術思想的發展及流派,兼收漢學宋學,以糾正當時江藩《漢學師承記》的偏頗,這實際是一部清代學術思想史。關于蒙古見聞,則根據自己出塞蒙古幾個月的所見所聞,記述北疆蒙古一帶的地理和風土人情。

九江的著述,汪洋恣肆,一如他的講學,視野宏闊,兼容并蓄,這些著作,少則幾十卷,多則上百卷。透過纏繞著歷史的迷蒙煙霧,我用心慢慢的讀到,這些著作,無論講修德修身,還是講學術源流,講現實應用,全都有很強的針對性,他試圖對當時的人心不古、學術偏頗、以及內政外交的危機等問題提供一些可資參考的資料,他自己亦自信,這些書籍,能夠對天下人有所裨益。

老人的一生,在這些浩瀚的卷軼里,漸漸地老去了……

光緒七年,夏秋,九江已經75歲高齡了,這時,他突然接連經歷了弟弟宗琦的去世,和朝廷褒獎給他的京卿銜。這突如其來的悲和喜,使他預感到來日無多了。于是他謝絕一切事務,全身心投入到書稿的最后編定。由于年事已高和過于勞累,兩個多月后,九江徹底病倒了。

之后,某日,九江用整整一天的時間,將自己的書稿全部焚毀。

不久,九江即與世長辭……

眼前的西江,萬古奔騰,不舍如斯。我在西江邊對著大海眺望,想尋求一絲絲歷史的答案?九江在病中,究竟怎樣下的這個決心?他親自做還是有人幫他?當時有人勸阻嗎?面對著烈焰和灰燼,他的心境如何?無人能確切地回答這一切了……九江的臨終焚稿,留下了一個巨大的永遠的謎!……

黃國欽簡介:

黃國欽? 廣東潮州人。中國作家協會會員,廣東省作家協會主席團成員,廣東省書法家協會會員,一級作家。曾任廣東省文聯主席團成員、潮州市文聯主席、潮州市作家協會主席、《韓江》文學雜志主編。現居廣州。作品散見于《作品》《花城》《延河》《散文》《美文》《草原》《飛天》《芒種》《紅巖》《青海湖》《廣西文學》《福建文學》《安徽文學》《廣州文藝》《電視·電影·文學》《散文選刊》《西部散文》《散文·海外版》《人民日報》《光明日報》《工人日報》《文藝報》《文學報》《南方日報》《羊城晚報》等報刊;出版《心路屐痕》《夢年紀事》《青春筆記》《蘭舍筆記》《花草含情》等11部,書法集1部。獲中國當代散文獎,首屆秦牧散文獎,首屆、第二屆廣東散文獎等。

主編王龍微評:

散文大家黃國欽于平靜之中,講述著出世與入世。這是中國人的情結,古人有之,今人亦然。古訓三千,避不開科舉的小九九;家傳六代,逃不掉詞賦的彎彎繞。進則仿諸葛,退而學淵明,最差也做個柳下惠,激流勇退,落得個坐懷不亂的不世清名。黃國欽一紙《九江焚稿》道出了另一種離奇,想那朱九江坐九江之隅,閑吃糟糠,慢吐精粹,一派名士行頭。弟子逾千,桃李遍地,講經史,嚼子集,博古通今,為的是經世掄才報國有道。故事到了黃國欽筆下,好像在樹上摘桃子,摘下的是進取,剝開的是不遇,品味的卻是舍得和放下。那種放下可不是仨瓜倆棗,而是高官厚爵,榮華富貴。最出人意料的,不是朱九江的先知先覺與后知后醒,而是將一生的探究和思考付之一炬。這無異于斷腕或者放血。試問,朱九江究竟看透了什么?不行不爭倒也算了,遠名淡利終也罷休,名節之下的留世,若想一笑而過可就難了!朱九江毀掉的可不是一點兒存在感,而是他自己——從靈魂到肉身。黃國欽從頭到尾給我們埋下了一個暗示:朱九江是個有思考的清流,不求位顯,但求殊榮。卻不料,老先生來了一個絕的,一把火焚得世人目瞪口呆。現在看來,朱九江不是絕望不是失望,而是根本就無望。釵頭鳳半闕,正好形容斯情:再回首,淚眼涌,鄰江觀形,心意難懂。痛,痛,痛。朱九江的出世與入世,與常人相反,這或許就是本文的真諦吧?